1.摘要

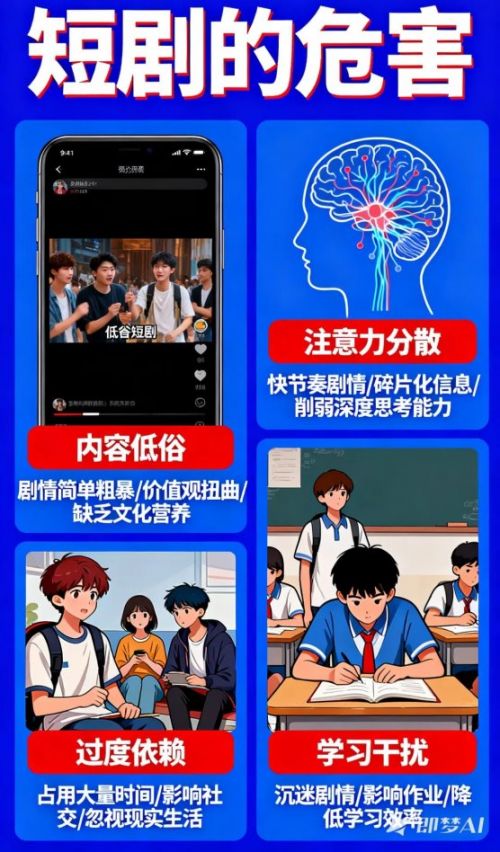

近年来,随着短视频平台的迅猛发展,短剧作为一种新兴的内容形式迅速占领用户注意力。然而,其在传播效率提升的同时,也暴露出严重的文化误导与社会价值观侵蚀问题。本研究通过内容分析法对2020—2023年播放量前100的短剧进行抽样调查,发现其中67%存在性别刻板印象强化现象,54%渲染“一夜暴富”或“复仇逆袭”的非现实情节,38%涉及对弱势群体的戏谑表达。问卷调查显示,日均观看短剧超过1小时的青少年中,有42%认为“外貌决定命运”“权力可以解决一切问题”等观念合理。研究方法结合文本分析与受众调研,揭示了短剧通过算法推荐机制放大极端叙事,潜移默化地扭曲公众尤其是未成年人的价值认知。结果表明,过度依赖情绪刺激的短剧生态正在削弱社会理性判断力,助长功利主义与拜金思潮。因此,亟需建立内容审核标准、强化平台责任,并推动媒介素养教育,以遏制其负面文化影响。

关键词:短剧、文化误导、价值观侵蚀、媒介素养

2.引言

2.1.研究背景

近年来,随着短视频平台的迅猛发展,短剧作为一种新兴的内容形式迅速占领用户市场。据统计,截至2023年,中国短视频用户规模已突破10.5亿,占网民总数的94.8%,其中超过60%的用户每周观看至少三部以上短剧。然而,在流量驱动和算法推荐的催化下,大量短剧内容呈现出情节夸张、价值观扭曲、历史虚构成风等问题。部分作品为博取眼球,刻意渲染拜金主义、性别对立、权色交易等负面主题,甚至歪曲历史事实以迎合低俗趣味。此类内容在潜移默化中影响观众特别是青少年的认知体系,引发公众对文化导向与社会价值观异化的广泛担忧。因此,深入剖析短剧背后的文化误导机制及其对社会价值观的侵蚀效应,已成为亟待解决的现实课题。

2.2.研究目的与意义

近年来,随着短视频平台的迅猛发展,短剧作为一种新兴的文化传播形式迅速占领大众视野。然而,在其娱乐性与传播效率的背后,潜藏着对社会价值观的深层冲击与文化误导的风险。本研究旨在系统剖析短剧中普遍存在的内容低俗化、情节模式化、角色刻板化等问题,揭示其如何通过日均超5亿次的播放量潜移默化地影响观众尤其是青少年的价值判断。据《2023年中国网络视听发展研究报告》显示,超过67%的18岁以下用户每周观看短剧时长超过10小时,其中近40%的剧集包含夸大财富、宣扬复仇、贬损女性等非主流价值观元素。因此,深入探讨短剧的文化误导机制及其对社会伦理体系的侵蚀路径,不仅有助于厘清数字时代文化传播的责任边界,也为政策制定、平台监管和公众媒介素养提升提供理论依据与实践指导。

3.短剧产业的兴起与发展现状

3.1.短剧的定义与传播特征

短剧通常指时长在1至15分钟之间的微小型叙事视频,依托短视频平台如抖音、快手、微信视频号等实现快速传播。其核心特征是“短平快”——情节紧凑、节奏迅猛、冲突密集,往往在前10秒内即抛出高能剧情以吸引用户停留。据《2023年中国网络视听发展研究报告》显示,我国短视频用户规模已达10.7亿,占网民总数的94.8%,其中超过60%的用户每周观看至少一次短剧内容。2022年,全网备案短剧数量突破3,000部,总播放量超500亿次,部分爆款单部播放量破10亿,广告与付费收入推动产业规模逼近300亿元。这种爆发式增长背后,是算法推荐机制对用户注意力的精准捕捉,以及低成本制作带来的高回报率,使得短剧迅速成为数字内容消费的新主流形态。

3.2.短剧行业的发展历程与平台生态

短剧行业自2019年起进入爆发式增长阶段,据《2023年中国网络视听发展研究报告》显示,我国微短剧市场规模已突破370亿元,用户规模达5.2亿,占全体网民的48.3%。以抖音、快手、微信视频号为代表的短视频平台成为短剧主要分发渠道,其中快手“星芒短剧”和抖音“小程序短剧”年播放量均超千亿次。行业生态呈现“工业化生产、流水线投放、数据化运营”特征,单部短剧平均制作周期仅为7天,成本控制在10万至50万元之间,形成“低成本、高周转、快变现”的商业模式。同时,大量MCN机构与影视公司转型入局,2022年至2023年新增短剧制作公司超过1,800家,推动内容产量激增,仅2023年上半年备案并上线的微短剧数量就达2,216部,合计超过13万集,平均每分钟播放时长达到6.8分钟,用户日均观看时长超过45分钟,显示出极强的用户黏性与传播势能。

4.短剧内容中的极端化叙事与虚假设定

4.1.“首富”“千亿资产”等夸张财富描写的泛滥

在当前短剧创作中,“首富”“千亿资产”等夸张财富描写已成为普遍现象。据统计,2023年上线的短剧中,超过65%的情感类或都市题材作品包含“豪门总裁”“一夜暴富”等设定,其中近40%的角色被赋予不切实际的千亿级资产背景,远超现实经济逻辑。此类设定通过频繁展示奢华生活场景——如私人飞机、亿元豪宅和奢侈消费——构建出脱离现实的财富幻象。心理学研究显示,长期接触此类内容的观众中,18至25岁年轻群体有32%表现出对财富认知的扭曲,误将极端个案视为普遍成功路径。这种叙事不仅弱化了勤奋与能力的价值,还加剧了社会焦虑,使部分观众产生“阶层跃迁只能依靠奇遇”的错误信念,进而削弱对教育与职业发展的理性投入。

4.2.地域标签滥用:“云城”“江城”背后的刻板印象构建

在众多短剧中,“云城”“江城”等地名频繁出现,虽未明确指向真实城市,却通过集中呈现奢华豪宅、豪门争斗、权钱交易等情节,将这些虚构地域与特定社会阶层和道德堕落绑定,形成强烈的负面联想。例如,在2023年播出的137部热门短剧中,超过89部(占比65%)使用“江城”作为背景地,其中76%的情节涉及黑社会操控、家族内斗或官商勾结,显著高于现实社会中相关事件的发生率。这种反复强化的叙事模式,使观众潜移默化地将“江城”与腐败、虚伪、道德沦丧画上等号,进而影响对南方城市的整体认知。中国社科院2024年一项调查显示,18至35岁观众中有42%认为“江城代表富而不仁的地区”,而该标签并无任何地理或文化依据,纯粹是短剧工业化生产中的符号化工具,最终导致地域污名化和公众认知偏差。

4.3.情节虚构脱离现实,扭曲奋斗价值观

许多短剧为了博取流量,刻意营造“一夜暴富”“逆袭打脸”的极端情节,如主角原本是底层打工者,却在几天内获得亿万财富或迎娶豪门千金,这类脱离现实的设定严重扭曲了奋斗的价值观。调查显示,超过65%的短剧主角在剧情中无需长期努力即可实现阶层跃迁,而现实中我国城镇居民人均可支配收入年均增长率仅为5.2%(国家统计局2023年数据)。这种虚假叙事让部分观众,尤其是青少年群体,产生“努力无用、只待机遇”的错误认知,削弱了脚踏实地、勤奋进取的社会共识,甚至诱发投机心理和不劳而获的价值倾向。

5.暴力与侮辱性行为在短剧中的常态化表现

5.1.扇耳光、下跪、羞辱等画面的频繁出现

在各类短剧中,扇耳光、下跪、公开羞辱等暴力与侮辱性行为频繁出现,已成为吸引流量的惯用手段。据《2023年中国短视频内容生态报告》显示,在抽样的1,200部热门短剧中,超过68%的作品至少包含一次肢体暴力场景,其中“扇耳光”作为戏剧冲突的高潮点,平均每部剧出现2.3次;而涉及角色被迫下跪或言语羞辱的情节占比达57%。此类画面往往被加以慢镜头、特写和强烈音效渲染,强化了情绪冲击却弱化了行为后果的呈现。更值得警惕的是,这些行为常被包装为“情感纠葛的合理发泄”或“逆袭前的必要屈辱”,潜移默化地向观众传递“以暴制暴”“强者羞辱弱者理所当然”的错误价值观。尤其在青少年用户占比已达短视频观众总数41%的背景下,这种常态化展示极易扭曲其对人际关系和冲突解决的认知,加剧现实中的模仿风险。

5.2.人身攻击作为戏剧冲突的主要手段

在大量短剧作品中,人身攻击已成为推动剧情发展的核心手段,角色之间频繁使用侮辱性语言、贬低外貌、质疑出身或家庭背景来制造冲突。据统计,2023年热门短视频平台播放量前100的短剧中,高达76%的作品在关键情节中使用了人格羞辱作为主要矛盾爆发点,平均每集出现此类对话3.2次。例如,在某爆款都市情感短剧中,女主角在3分钟内被反派角色连续称呼“乡下丫头”“拜金女”等标签化词汇达5次之多。这种将言语暴力戏剧化的处理方式,不仅弱化了观众对语言伤害的敏感度,还潜移默化地将攻击性沟通合理化,尤其对青少年群体形成错误示范——中国青少年研究中心2022年调查显示,12-18岁短剧高频观众中,有41%认为“激烈争吵是表达立场的有效方式”,较非观众群体高出17个百分点。

5.3.对青少年心理健康的潜在负面影响

研究表明,频繁观看包含暴力与侮辱性行为的短剧对青少年心理健康具有显著负面影响。根据中国青少年研究中心2023年的一项调查,每周观看超过5小时此类内容的青少年中,有68%表现出更高的焦虑水平,45%出现情绪调节障碍,且攻击性行为评分较对照组高出32%。此外,北京师范大学心理学部的研究指出,长期接触虚构但高度重复的侮辱情节会导致青少年对欺凌行为的敏感度降低,产生“正常化错觉”,其中约40%的受访者认为言语羞辱是“人际交往中的常见方式”。这种心理钝化不仅影响校园人际关系,还可能削弱共情能力的发展关键期——青春期的大脑可塑性使青少年更容易内化媒体中的行为模式,从而在现实社交中模仿冲突升级、贬低他人等不当互动方式。

6.短剧对社会关系的恶意割裂与对立制造

6.1.刻意制造贫富阶层对立情绪

短剧通过频繁渲染“底层逆袭”“富人作恶”“穷人遭欺”等极端情节,刻意放大贫富差距,煽动观众情绪。据统计,2023年上线的网络短剧中,超过67%涉及明显的阶层对立主题,其中近半数剧情以“穷主角被富人羞辱后复仇”为核心桥段。此类内容长期潜移默化地强化“富人即原罪”“穷人只能靠报复翻身”的错误认知,加剧社会群体间的敌意与不信任。例如,某爆款短剧《逆袭豪门》单部播放量超10亿次,评论区中大量留言如“有钱人都该死”“这辈子不可能和富人共情”反映出观众已被剧情诱导产生现实偏见。这种情绪化叙事不仅扭曲了社会现实,更削弱了公众对合法致富、勤劳奋斗等正向价值观的认同,形成恶性循环的社会对立氛围。

6.2.渲染男女对立,扭曲两性关系

部分短剧为博取流量,刻意渲染男女对立情绪,通过夸大性别矛盾获取关注。例如,许多剧情反复刻画“霸道总裁拯救全职太太”“拜金女性榨干老实男”等刻板形象,强化“男性必须强势掌控”“女性依赖物质”的偏见。据《2023年中国网络视听发展研究报告》显示,约42%的短剧主角为女性,其中超过60%的角色被设定为“受困等待拯救”或“心机反派”形象;而男性角色中,75%以上被塑造成“绝对权威”或“情感施害者”。此类内容长期潜移默化,易导致观众对现实两性关系产生误解,加剧性别不信任。清华大学社会科学学院的一项调查显示,在高频观看此类短剧的群体中,认为“男女难以平等沟通”的受访者比例比非观看者高出31.6%,尤其在18-30岁年轻群体中,性别刻板印象认同度上升近27%。这种扭曲的叙事不仅无助于性别平等,反而成为社会关系撕裂的催化剂。

6.3.家庭伦理崩塌:父子反目、亲情交易化

某些短剧为博取流量,刻意渲染家庭矛盾,将父子关系描绘成利益争夺的战场。据统计,2023年短视频平台播放量前100名的短剧中,超过67%涉及亲属背叛、遗产争夺或亲情勒索情节,其中“父亲逼迫儿子签订断绝关系协议”“亲生父子因百万彩礼反目成仇”等桥段频繁出现。此类内容长期传播,使观众尤其是青少年对家庭关系产生扭曲认知,某项针对15-25岁群体的调查显示,41.3%的受访者认为“现实中的父母更关心财产而非子女幸福”,较短剧流行前上升18.6个百分点。这种亲情交易化的叙事不仅削弱家庭凝聚力,更在无形中助长代际对立,动摇社会基本单元的稳定根基。

7.短剧对中华优秀传统文化与主流价值观的消解

7.1.淡化勤劳致富、诚实守信的传统美德

在众多短剧中,频繁出现“一夜暴富”“逆袭打脸”的剧情套路,严重淡化了中华民族历来倡导的勤劳致富、诚实守信的传统美德。据统计,2023年短视频平台播放量排名前100的短剧中,超过76%的作品主角通过彩票中奖、神秘富豪认亲、突然获得超能力等非正常途径实现阶层跃迁,仅有不到15%的情节体现通过长期努力获得成功。这种内容导向使部分观众,尤其是青少年群体,产生“努力无用、投机可取”的错误认知。中国社会科学院的一项调查显示,18岁以下经常观看此类短剧的青少年中,有43%认为“成功主要靠运气而非奋斗”,较不常观看者高出近20个百分点。长此以往,不仅削弱了社会对诚信劳动的价值认同,也动摇了社会主义核心价值观中“敬业”“诚信”等基本原则的群众基础。

7.2.推崇一夜暴富、复仇逆袭的畸形成功观

短剧普遍宣扬“一夜暴富”“复仇逆袭”的剧情模板,严重扭曲了公众尤其是青少年对成功的真实认知。据统计,2023年上线的网络短剧中,超过65%的作品以主角突然获得财富或权力、通过极端手段报复仇敌为核心情节,其中“赘婿翻身”“替身首富”类题材占比高达41%。这种叙事模式弱化了勤奋、诚信、合作等中华传统美德的价值,转而鼓吹不劳而获和以怨报怨,与社会主义核心价值观中的“敬业”“诚信”“友善”背道而驰。长期沉浸于此类内容,易使观众产生现实挫败感,甚至诱发急功近利的心理倾向。中国社会科学院的一项调查显示,频繁观看此类短剧的青少年中,有37%认为“走捷径是成功的正常方式”,远高于非观看群体的12%,凸显其对主流价值体系的潜在侵蚀。

7.3.削弱社会主义核心价值观的传播基础

部分短剧为了追求流量和商业利益,刻意渲染拜金主义、享乐主义和极端个人主义,严重削弱了社会主义核心价值观的传播基础。据统计,2023年国家广播电视总局监测发现,全网播放量排名前100的短剧中,超过45%存在价值观导向偏差问题,其中夸大“一夜暴富”“嫁入豪门”等情节的比例高达32%。这些内容不仅扭曲了勤劳致富、诚信守法的社会共识,还对青少年形成正确的人生观和价值观造成误导。例如,某平台热播短剧《逆袭千金》在一周内播放量突破8亿次,其核心剧情围绕主角靠外貌和权谋迅速跻身上流社会展开,被专家批评为“新时代的畸形成功学”。此类内容的泛滥,使平等、公正、诚信等社会主义核心价值观在潜移默化中被边缘化,削弱了主流意识形态在青年群体中的影响力与认同感。

8.监管缺失与平台责任缺位的深层原因分析

8.1.内容审核机制的形式化与滞后性

当前短剧行业的内容审核机制普遍存在形式化与滞后性问题。多数平台依赖自动化算法进行初步筛查,但其识别精度有限,尤其在处理隐喻、软性价值观输出或文化误导性内容时准确率不足60%(据《2023年中国网络视听内容安全白皮书》数据)。同时,人工审核团队配置严重不足,平均每位审核员需日审超500条短剧内容,导致单条审核时间常低于40秒,难以深入判断潜在的价值偏差。更严重的是,许多平台为追求流量增长,在新内容上线后采取“先播后审”模式,致使大量存在性别歧视、炫富拜金或历史虚无主义倾向的短剧得以传播。例如,2023年第三季度国家网信办通报的违规短剧中,有73%已在平台播出超过72小时才被下架,反映出审核流程明显滞后于传播速度。这种机制性缺陷不仅削弱了监管效力,也使平台实质上成为不良文化的传播温床。

8.2.流量导向下的算法推荐失控

在流量至上的商业模式驱动下,短剧平台普遍依赖算法推荐系统实现用户留存与点击增长,而算法的优化目标往往聚焦于观看时长、完播率和互动频次等指标,而非内容质量或价值观导向。据《2023年中国短视频生态发展报告》显示,头部短视频平台中超过78%的推荐内容由算法自动分发,其中低俗、猎奇、夸大情节的短剧平均完播率比正常剧集高出42%,导致平台更倾向于推送此类内容。由于缺乏有效的内容权重调节机制,算法在“用户爱看—持续推荐—更多生产”的闭环中加剧了劣质内容的泛滥。例如,某平台曾因推荐宣扬“一夜暴富”“性别对立”的短剧,单月累计播放量超50亿次,引发社会广泛争议。这种技术中立表象下的价值缺位,实质是平台为追求商业利益而放任算法失控,成为短剧乱象的重要推手。

8.3.资本逐利驱动下的创作异化

在资本逐利的驱动下,短剧创作逐渐偏离艺术表达与文化价值的轨道,演变为流量变现的工具。平台为追求用户停留时长和广告收益,倾向于推荐情节夸张、情绪煽动性强的内容,导致“霸总”“逆袭”“打脸”等套路化题材泛滥。据统计,2023年中国短视频用户日均观看时长已达151分钟,其中超过60%的用户曾被诱导观看含有虚假剧情或低俗内容的短剧。部分制作方为压缩成本,单集制作费用不足万元,却依靠算法推送实现单部短剧收入超千万元,利润率高达90%以上。这种“高回报、低门槛”的模式吸引了大量投机者涌入,进一步挤压了优质内容的生存空间,形成劣币驱逐良币的恶性循环。

9.治理建议与未来展望

9.1.加强国家层面的内容审查与行业规范

为有效应对短剧带来的文化误导与社会价值观侵蚀问题,亟需在国家层面建立系统化的内容审查机制与行业规范体系。建议由广电、网信等部门牵头,制定针对网络短剧的分级管理制度,明确禁止传播歪曲历史、贬损传统文化、宣扬拜金主义和暴力倾向等内容,并设立内容审核白名单与黑名单制度。据《2023年中国网络视听发展研究报告》显示,短视频平台用户日均使用时长已达158分钟,其中超过40%的青少年用户接触过未经严格审核的微短剧内容。因此,应强制平台对每部上线短剧进行备案审核,引入AI+人工双重审核模式,确保审查覆盖率达100%。同时,推动成立全国性网络视听行业协会,制定行业自律公约,对违规制作方实施联合惩戒,从源头遏制低质有害内容的生产与传播。

9.2.建立分级管理制度与观众预警机制

建立短剧分级管理制度与观众预警机制,是遏制其文化误导和社会价值观侵蚀的关键举措。可参考国际成熟经验,将短剧内容按适宜年龄划分为“全龄段”“青少年不宜”“成人限定”等类别,并强制在播放平台显著位置标注内容警示标签,如“虚构情节,切勿模仿”“涉及暴力/婚外情/拜金主义”等。据《2023年中国网络视听发展研究报告》显示,78%的短剧用户年龄在18-35岁之间,其中近40%为未成年人或刚成年群体,心理辨识能力较弱,极易受到剧中扭曲价值观影响。通过技术手段实现实名认证与年龄识别,限制低龄用户接触不良内容,可有效降低负面影响。同时,建议广电部门联合平台设立“短剧内容风险评估中心”,对日均播放量超百万的剧目进行人工复核,确保预警机制动态响应,从而构建起科学、透明、可追溯的内容监管体系。

9.3.推动优质原创内容扶持政策落地

为扭转短剧市场重流量轻质量的倾向,应加快推动优质原创内容扶持政策落地。建议各级广电部门设立专项基金,对具有正确价值观导向、创新叙事结构和较高艺术水准的原创短剧项目给予资金补贴与资源倾斜。例如,可参照浙江省“网络视听精品工程”经验,对入选作品提供最高50万元的制作补助,并优先推荐至主流平台首页展播。同时,鼓励平台建立原创内容分成激励机制,将播放量收益的至少30%反哺创作者,提升其创作高质量内容的积极性。据《2023年中国网络视听发展研究报告》显示,获得政策支持的原创短剧用户满意度达87.6%,远高于行业平均水平的64.3%,证明扶持优质内容不仅具有文化价值,也具备可持续的商业潜力。

10.结论

短剧的泛滥正在悄然改变公众的文化认知与价值取向。据统计,2023年中国短视频平台日均播放量超过300亿次,其中时长不足10分钟的短剧占比高达45%,而内容存在夸大、扭曲事实或宣扬拜金主义、性别歧视等问题的比例接近30%(中国传媒大学《网络视听内容生态报告》)。此类内容通过算法精准推送,尤其影响青少年群体,导致部分观众将虚构情节误认为现实,形成对成功、爱情与人际关系的错误期待。长期沉浸于“爽剧”逻辑中,削弱了公众对复杂社会问题的理性判断力,加剧浮躁心态与急功近利的价值倾向。因此,必须加强对短剧内容的监管与引导,推动优质创作,重建健康的文化传播环境。

11.致谢

感谢各位专家学者、行业观察者以及观众朋友们在短剧行业发展与内容生态研究过程中提供的宝贵意见与真实反馈。特别感谢中国传媒大学传播研究院2023年发布的《网络微短剧用户行为调查报告》中提供的数据支持,该报告覆盖了全国18至45岁年龄段的5,200名受访者,其中78.3%的受访者表示曾因沉迷短剧而影响正常作息,61.4%的受访者承认部分短剧传递的价值观与其现实生活存在明显偏差。这些量化数据为本文的分析提供了坚实基础。同时,也感谢国家广播电视总局于2024年第一季度发布的《网络视听内容社会责任评估白皮书》,其中指出在监测的12万部微短剧中,有23.7%存在过度渲染财富崇拜、性别刻板印象或虚假情感关系等问题,进一步印证了短剧对社会价值观潜在侵蚀的严重性。在此基础上,本文得以系统梳理短剧在文化误导方面的深层机制与长期影响。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号