主创班底的两次落泪,贯穿了马双的威尼斯之行。

《日掛中天》威尼斯世界首映后,辛芷蕾和张颂文拥抱了一下,总制片人马双就在旁边。“演员们都落泪了,周围有不少人在哭泣,大家都来不及整理仪容就要面对镜头,完全沉浸在那种情绪里。”

之后,辛芷蕾凭借《日掛中天》在威尼斯国际电影节摘得影后桂冠。当天夜里,马双的团队只睡了两个小时,六个人在现场,三十多个同事在线,“很多人都哭了,团队都非常激动,那一刻大家都被点燃了。”

对辛芷蕾最终拿下奖项,马双有预期,但对比影片制作过程的不容易,还是让马双“十分惊喜”。

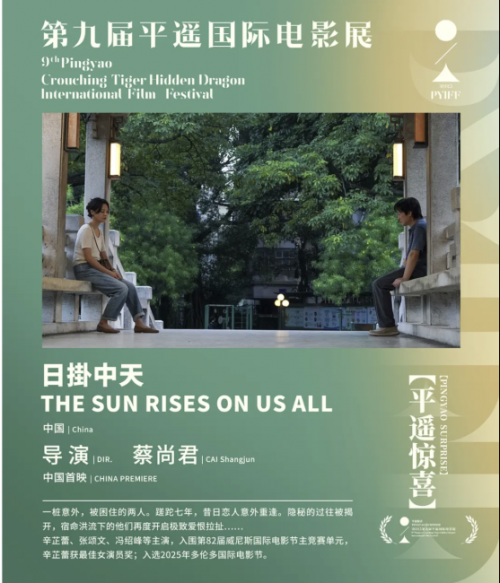

《日掛中天》由蔡尚君执导,韩念锦、蔡尚君编剧,马双任总制片人,辛芷蕾、张颂文、冯绍峰等主演。影片由广州薄荷糖影视文化有限公司作为第一出品方,前期取得了广州市、广东省相关政策的大力扶持,取景地主要在韶关、广州、东莞等地。

奖项揭晓后,很快马双就收到了很多电影人、母校院长和老师们的祝福,在电影一线奔波许久的马双,也突然意识到:自己已不再是年轻的学生,肩上多了一份属于中国电影人的责任。

作为《日掛中天》的总制片人,马双的成长轨迹,几乎与二十年来中国影视行业的起伏交织在一起。本科毕业于北京电影学院文学系,研究生进入中央戏剧学院导演系。毕业后,她先是在海润做了三年的文学策划,之后又在电视台从事了四年的购片工作。

转向电影领域是2014 年前后,长达近十年的电影之路,从万达影业的制片人,到恒业电影事业部负责人及副总裁,马双逐渐积累起管理与制作的双重经验,也亲历了中国电影市场的兴起、震荡与转型。2007 年,她本科毕业时,中国电影票房只有 33 亿元;2019 年,她离开万达电影,中国电影年度票房已攀升至 超640 亿元的高峰。繁荣之后,疫情袭来,观众习惯与行业格局随之重组。

2023 年,马双自立门户,在外人看来,这似乎并不是个理想的时间点,但马双觉得“所有不好的时间,也可能是最好的机会”。

在她的构想中,中国电影未来的出路在于“制片人为中心”的厂牌化运作。“薄荷糖”便是这样的尝试。

不仅是《日掛中天》的总制片人,也是“薄荷糖”创始人之一的马双,和东西文娱的对谈,以《日掛中天》的获奖为起点,最终实际上涉及到了多个维度,不仅包括了《日掛中天》获奖、国际化班底的组建、演员的选择、剧本的考量、创作上的碰撞、海外发行等等,还包括了她自己创立的厂牌“薄荷糖”的目标和规划,以及对电影产业当下的判断、文艺片题材的理解、观众的需求等等。

马双本身也一直坚持在大学教授制片管理的课程,这也让她的表达,非常有条理也很清晰。对于这次的详谈,我们将分为上下两部分释出。

上篇,主要回顾了《日掛中天》的获奖,主创班底的组建,剧本的选择,辛芷蕾、张颂文、冯绍峰等演员的现场表演,项目的国内开发和海外发行等。在这些分享的幕后细节中,可以看到,马双本人和团队的工作风格。

她透露,从《误杀1》《误杀2》到《中国乒乓之绝地反击》,“薄荷糖”坚持在剧本成熟后才交给导演执行,并且内部高度认同和推行精细化的开发模式,遵循工业化流程,把每个项目拆分、分析、重组。“一个项目背后可能有 200 多个文件夹、五六十部对标电影的拆解分析。”

作为薄荷糖影业第一部主控出品的作品,《日掛中天》获奖,无疑给了马双极大的鼓舞,也让马双对薄荷糖接下来的路有个更笃定的思路。

在对谈(下)中,马双透露了希望将薄荷糖影业打造成“本土的A24”的愿景,既然是本土A24,那就有彼与此的不同。所以当马双表示,薄荷糖将不仅有电影业务,也在看向文旅,打造“大同阿那亚”的时候,一切都变得更加有意思起来。

《日掛中天》今日宣布定档,将于11月7日国内上映。

有预期但依然十分惊喜

马双的记忆,《日掛中天》的获奖时刻

EW:《日掛中天》入围威尼斯主竞赛单元,在你的预料之中吗?

马双:在我的想象范围内,但还是很惊喜,因为这件事太难了。整个项目从推进到完成,过程都非常艰辛。

我在某一年的年会上曾说过,做电影项目就是在不确定中前行,每次开启一个项目,都像一次重新创业。创业本身就九死一生,电影项目能成功的概率可能也只有50%。但每天做电影,就是在面对不确定、解决不确定,把不靠谱的事变成确定的事,我觉得这也是电影美妙的地方。

EW:现在再回忆在威尼斯的现场,有哪些画面到现在还是记忆很深刻的?

马双:我们在威尼斯的行程非常密集,主要围绕电影节的日常流程展开,包括参加记者会、接受一些安排好的采访,我们的国际发行商MK2 也为我们安排了国际媒体的采访,还有红毯相关的准备工作。

对于获奖,我们有期待过,但最终获奖还是一个很大的惊喜。

我记忆到现在还清晰的现场画面有两个。

一当天只有两部片子要首映,我们在晚上六点钟走红毯。整个剧组走红毯的时候,广场上播放着《日掛中天》的主题音乐,旋律里有快乐和悲伤交融的感觉,这意味着,它在那一刻被全世界很多电影人听到了。

二首映观影结束后,我们在二楼看台先跟观众打招呼,绍峰在我旁边哭,演员们也都落泪了,导演也是,回头致谢时,发现背后工作人员的眼睛也全是红的。

周围还有不少人在哭泣,但大家都来不及整理仪容,就又要面对镜头,所以真的是完全沉浸在那种情绪里。

辛芷蕾和张颂文拥抱了一下,现在看到那张照片我还是很感动。在异国他乡,在海外的大银幕上,看到全世界喜欢电影的人在一个场域里观看这部电影,那一刻带来的触动是很深刻的。

EW:获奖后应该收到了很多祝福?

马双:获奖那天,我在现场,张冀老师发了朋友圈,说恭喜辛芷蕾,因为我们已经很多年没有得过这样的奖了,那一刻让人有种在历史长河中看待这件事的感觉。

当时大家都在刷屏,我也收到了很多信息。收到了非常多的祝福,甚至一些不常联系的前辈也发来了信息。

那天晚上我们团队只睡了两个小时,有六个人在现场观看,还有三十多个同事在线观看,很多人都哭了,团队成员们都非常激动。因为这次是演员奖,所以演员的经纪人们感触也很多,那一刻大家都被点燃了。

其实,不管是导演、编剧、制片人还是演员,在这个行业里,我们都有一个统一的名称—— 电影人。很多电影人有情怀、有热爱、有冲劲,他们有躬身入局的态度,有抱朴守拙的信仰,脚踏实地地做着电影相关的事,中国电影人真的需要被鼓励。

EW:在现场和外媒交流过程中,有哪些印象深刻的提问或交流?

马双:我和电影节主席聊过,也和我们的亚洲选片人艾琳娜聊过。艾琳娜说她之前就觉得大家一定会喜欢这部片子,在现场她红着眼睛跟我说,没想到这部片子在大银幕上放映会如此璀璨、动容,能让人有很深的触动。艾琳娜曾是《末代皇帝》的副导演,也是个中国通,还在电影学院留过学。

另外,在记者会的时候我有参与,当时有外媒问这个故事是怎么发生的,编剧韩念锦老师的回答让我很触动,她说在书写这个故事的过程中,要进入人物的内心世界,靠近他、看见他,某种程度上要成为他、抚慰他。

EW:这次获奖对中国电影来说很有意义,你自己是怎么看待这次获奖的?

马双:从不同维度看,这次获奖有不同的意义。

从小的方面来说,对我的同事和合作伙伴们是振奋人心的消息,是很好的鼓励,能让大家更自信地去挑战未来的电影产品。

对我个人而言,我身处一个很好的时代,经历了行业周期,甚至在当下大家对电影行业信心不足的时候,有这样一个振奋人心的消息,它代表我个人,更代表着很多需要希望和信心的人,证明我们有能力拍出好作品,并获得世界舞台的认可。

从大的角度来讲,对整个广东省也有振奋人心的效应,因为这是广东的作品第一次入围三大电影节并获奖,另外,这部影片有银都机构等的投资,香港媒体也有很多报道,体现了文化出海,彰显了文化自信。我们对此感到很开心。

从“薄荷糖”到威尼斯

《日掛中天》的起点,马双的再出发

EW:《日掛中天》是你创立薄荷糖以来第一部主控出品的作品,它对你来说意味着什么?

马双:它对我来说,不仅是对我创业的鼓励,某种程度上也是对我过往经历的一种总结,更是一个新的开始。

其实我为创业这件事准备了很久,我毕业论文写的是李沧东的电影美学,当时李沧东只有《绿洲》《绿鱼》《薄荷糖》这几部作品,还没有《密阳》《燃烧》等后续作品,我因为太喜欢《薄荷糖》,所以在和陈有方先生成立公司时,原本想给厂牌起“薄荷糖” 或 “小王子”,但 “小王子” 是驰名商标注册不下来,最后就选了 “薄荷糖”。

我们厂牌的 LOGO 设计,像一个山洞和铁轨,我很喜欢,它既像《薄荷糖》的海报,也像我自己走过的路,从山东考学去北京,再走向世界其他地方。同时,因为我们有能源企业的背景,所以LOGO 里也加入了这个元素。我们整体是个很扎实的团队。

EW:团队在类型选择上有哪些偏好?又有哪些差异的地方?

马双:首先,我们不局限于某一种类型,涵盖类型化和作者电影两个赛道,在类型电影领域,我们涉及的品类较多,且大部分项目都是从零到一开发的。

在类型化电影方面,我们的差异化主要在于从选题阶段就亲自把控,打造市场化定制类产品,满足市场需求。

而在作者电影领域,比如《日掛中天》和之前的《又见奈良》,我们关注到中国这些年,除了观众对文艺片的喜爱,人们也面临一些精神困惑,心理学的繁荣也从侧面反映了这一点。

所以我们认为,需要推出更多能展现中国人精神风貌、细腻呈现人们快乐与痛苦的电影,这类电影不仅能丰富产业链条,还能在精神和社会洞察层面进行探索,是时代需要的产品。

但这类电影对创作者要求更高,需要对世界、自我和他人有清晰的认知,才能挖掘并呈现出细腻的内容。

比如《海边的曼彻斯特》里,男主三个孩子去世后,哥哥也去世,前妻来看他时,他只用单只手拍了拍前妻的后背,这场戏很迷人,我曾问过不同的演员、导演和编剧,想知道这是导演现场发挥、演员对人物痛苦的理解表达,还是编剧在剧本里精准书写的,这体现了电影共创的魅力,《日掛中天》里也有很多这样的细节。

这类电影不是靠事件推动,而是靠人物细腻情感的内在张力,通过演员精准的表演,传递出精神层面的准确度和爆发力,从而留住观众,也能获得国际观众的广泛认可。

EW:你最早是如何接触到《日掛中天》这个项目的?与蔡尚君导演的合作是如何达成的?

马双:大概在 2018-2019 年,我和蔡尚君导演在 FIRST 影展做评审,我是市场评审,他是创投主席,当时我们还不认识。后来因为要一起看一个剧本,他觉得我对剧本的判断很准,了解到我除了是制片人,还学过创作,就对我产生了一些好奇。

我跟他说我的班主任是顾峥老师,而顾峥老师是他《人山人海》和《冰之下》的编剧,也就是说,他是我的师哥。

之后我看到了《日掛中天》的剧本,被深深吸引。这个项目在投融资前期也找过很多人,遇到了不少困难。导演的太太也是编剧,在意大利的时候问我为什么喜欢这个剧本,其实我本身就特别喜欢爱情重逢这类话题,比如海外获奖的《过季》《过往人生》,还有《甜蜜蜜》,这类作品会涉及时代、人与人的关系以及对过去感情的回望,同时也能让人像通过镜像一样回望自己,在感情关系中不断回望、修复、梳理自己的情感和内心世界,这些都深深触动了我。

导演太太还跟我说,这个剧本前期推进很艰难,她最想跟我说的就是谢谢我喜欢这个剧本并成就了它,没有我,这个剧本可能难以顺利拍出来。

其实最初这个项目就是一个“为爱发电” 的项目,大家都拿了最低的报酬,就是因为热爱,才决定要把这个项目做出来。

拿下大奖

主题的精准把握,演员审美的对齐

EW:《日掛中天》与当下观众有哪些共鸣点?在制作过程中是如何保持对主题的精准把握的?

马双:《日掛中天》表面上是一部爱情片,实际上讲的是人与自己爱与痛苦的关系,里面涉及到“怨憎会、爱别离、求不得” 这类非常东方的主题,还有很多触动人心弦的台词。

一些细节能让观众联想到自己的夫妻关系、爱情关系甚至友情,在面对考验、不知何去何从时,思考爱与恨如何构建当下的自己,在爱与恨的交织、道德与欲望的复杂状态下,如何看清自己,实现自我救赎或释然,这就是影片与观众的共鸣点。

在制作过程中,我们追求精准和克制。全片大概只有四段音乐,不影响观众沉浸式代入。蔡尚君导演的影像非常真实,这种真实感能让其他元素都退到后面,无论是剧本创作、导演拍摄,还是演员表演,最终都是为了精准传达情感,让观众能 get 到并被吸引,就像《我不是药神》等优秀电影一样,追求真与精准,以此保持对主题的精准把握。

EW:在选角时,为什么会选定辛芷蕾、张颂文和冯绍峰这几位演员?

马双:首先,这几位演员都与我们对齐了审美和认知,他们非常喜欢这个故事,这是合作的前提。

辛芷蕾本身具有天然的爆发力和细腻的情感,而《日掛中天》中女主角的内心世界非常复杂,需要演员有敏感的特质去理解和塑造,所以在项目初期就确定她很适合这个角色。

辛芷蕾是一个很喜欢问“为什么” 的人,但她看完这个剧本后,没有疑问,觉得剧本非常清晰、准确且动人。导演和张颂文见面聊这个故事时,他已经在内心把人物的前世今生都完整构建出来了,能用对人物的理解和表演技术来塑造人物,这是她很厉害的地方。

冯绍峰我之前就有过合作,他是一个极其克制的人,我看到他对角色的阐述时很感动,他对角色的理解很深刻。

而且这三位演员都为角色做了充分准备,他们分别写了演员阐述,对角色的理解都很到位。

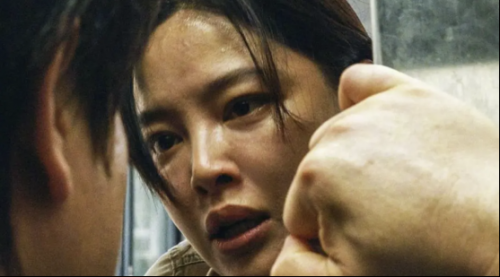

EW:在你看来,辛芷蕾此次能夺得最佳女主奖项的原因是什么?表演有哪些特别之处?

马双:我认为这是辛芷蕾演过的最好的角色。她的特别之处在于对人物的理解和对表演本身的控制力,表演中“过了” 和 “不准确” 都不行,而她对表演准确度的把握非常厉害。

剧本本身也为她提供了很好的发挥空间,在一些高潮戏中,她能展现出强大的爆发力,这种爆发力不是刻意为之,而是基于对人物深入骨髓的理解,与人物融为一体,呈现出极强的魅力,这也是她能夺得最佳女主的重要原因。

在选她之前,我们也看过她在不同题材作品中的表现,考虑到作者电影的特殊性,她的表演风格和对角色的诠释能力与这个项目非常适配。

作者电影的国际化

人的信任为基底

国际班底与海外发行的双重保障

EW:作者电影与类型片在制作和合作模式上有哪些不同?在拍摄《日掛中天》过程中,与演员们有哪些难忘的事情?

马双:类型片的制片人功能非常重要,需要站在前端统筹,像产品经理一样统观大局、拆分任务、统一思想,明确项目的目标和方向。

而作者电影,“信任” 是非常重要的,制片人跟导演、导演跟演员、导演跟主创、制片人跟投资方之间的信任都至关重要。作者电影的不确定性更强,更多是靠 “爱” 和 “信任” 连接,比如张颂文是在接了《狂飙》之后,辛芷蕾是在接了《繁花》之后加入这个项目的,大家更多是基于爱与信任展开合作,只有这样才有可能打造出优秀甚至伟大的作品。

导演上一部作品的推进不太顺利,所以在选择投资方时,信任是他非常重要的考量因素,我们之间也是基于信任达成合作,是一个互相交付的过程。

虽然制作过程挺艰难的,但拍摄《日掛中天》的过程,整体还是比较顺利,拍摄难度不算特别大。

让我印象深刻的是演员们对表演极致的追求,他们会不停要求“再来一条”“能不能更好”,即使已经很辛苦了,还是想做到更准确。我去探班时,看到演员为了完成一场需要调动所有生命力和体验感的戏,一遍遍地拍摄,人都快被抽干了,却依然追求更精准的表演,而且每次到现场,大家都会认真看剧本、揣摩角色,这种敬业精神让我非常敬佩。

EW:《日掛中天》的创作班底有国际化成分,比如韩国摄影师金炫锡、法国剪辑师马修・拉克劳等,这样的国际化班底是如何组建的?合作过程中有哪些亮点?

马双:作者电影的创作班底组建,还是以导演为轴心进行考量,我们会提供一些人选名单,然后和导演一起讨论确定。

韩国摄影师金炫锡(Kim Hyun-Seok)的拍摄风格非常干净,能带来沉浸式的表达;法国剪辑师马修・拉克劳是个中国通,他的太太也是我们这个项目的海外制片人之一。在剪辑过程中,导演和马修进行了大量探索和共创,整个故事前后剪辑了 47版,这个过程充满了碰撞和灵感。

我们的音乐由郭思达老师制作,他曾参与《涉过愤怒的海》《志愿军》等作品的音乐创作,他看完影片后非常喜欢,当即答应参与制作。他在音乐阐述中提到“音乐在这个故事里是一个倾听者”,这个定位非常精准,音乐为影片增色不少。

美术老师是翟韬,他曾担任《七月与安生》的美术指导,他跟我说“等这一天等了十年”,能参与这个项目他很开心。

这些国际化的主创人员,各自有不同的创作背景和风格,在合作过程中碰撞出了不一样的火花,为影片的质量提供了有力保障。组建过程中,我们会主动联系这些主创,通过沟通确定合作,而剧本和内容是我们校准审美和认知的重要媒介,再加上导演自身的魅力,促成了这次顺利的合作。

EW:《日掛中天》在国内外的发行上有什么样的考量?

马双:我觉得如果这部影片能在国内获得好的反响,得到一些鼓励,对整个电影人来说都是一种鼓舞。这部片子不仅对我们单个项目有意义,对热爱电影的人也很重要。

我周末经常去电影资料馆看片,那里很多电影都买不到票,我去年还在资料馆看过两次《德州巴黎》、三次《海上钢琴师》,也遇到过很多反复刷片的观众,这说明文艺片有自己的受众群体。

我希望这部片子能取得好成绩,不只是从盈利角度,更重要的是希望中国电影能有更多差异化的产品,有更多探索与表达,让这部片子得到正反馈,推动行业正向运转。海外发行方面,MK 2 会负责相关工作,后续会根据不同地区的市场情况推进。

EW:MK2获得了《日掛中天》的国际发行权,这次合作是如何达成的?MK2看重影片的哪些特质?

马双:MK2是国际一线的发行公司,今年威尼斯电影节,我们这部片子是他们唯一参与发行的作品。

他们首先是喜欢《日掛中天》这个故事,看完影片后,我们的海外制片就反馈说他们愿意马上签约,合作过程非常顺利。

我本身也很喜欢 MK2过往发行的很多作品。MK2看重影片的内容品质和情感表达,影片中对人性、情感的细腻刻画,以及独特的东方叙事风格,都吸引了他们。我们双方对电影的认知和审美上比较契合。

除了 MK2,也有其他一些大的发行商,包括北美的一些新锐发行公司,也找我们聊过合作,这说明影片得到了国际市场的关注和认可。

目前我们海外推广工作做得还不错,海外销售成绩也比较理想。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号