主创班底的两次落泪,贯穿了马双的威尼斯之行。

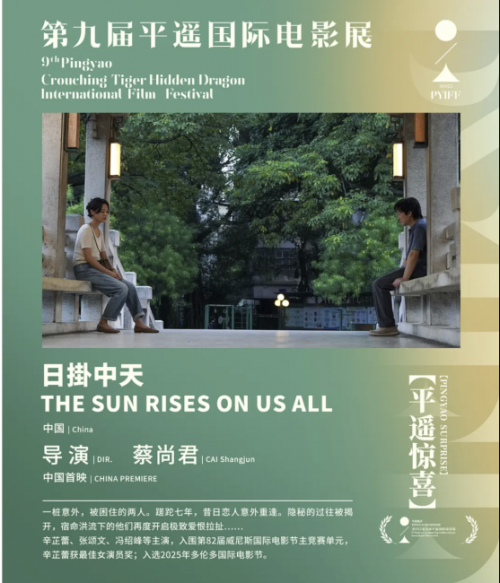

《日掛中天》威尼斯世界首映后,辛芷蕾和张颂文拥抱了一下,总制片人马双就在旁边。“演员们都落泪了,周围有不少人在哭泣,大家都来不及整理仪容就要面对镜头,完全沉浸在那种情绪里。”

之后,辛芷蕾凭借《日掛中天》在威尼斯国际电影节摘得影后桂冠。当天夜里,马双的团队只睡了两个小时,六个人在现场,三十多个同事在线,“很多人都哭了,团队都非常激动,那一刻大家都被点燃了。”

对辛芷蕾最终拿下奖项,马双有预期,但对比影片制作过程的不容易,还是让马双“十分惊喜”。

《日掛中天》由蔡尚君执导,韩念锦、蔡尚君编剧,马双任总制片人,辛芷蕾、张颂文、冯绍峰等主演。影片由广州薄荷糖影视文化有限公司作为第一出品方,前期取得了广东省、广州市相关政策的大力扶持,取景地主要在韶关、广州、东莞等地。

奖项揭晓后,很快马双就收到了很多电影人、母校院长和老师们的祝福,在电影一线奔波许久的马双,也突然意识到:自己已不再是年轻的学生,肩上多了一份属于中国电影人的责任。

作为《日掛中天》的总制片人,马双的成长轨迹,几乎与二十年来中国影视行业的起伏交织在一起。本科毕业于北京电影学院文学系,研究生进入中央戏剧学院导演系。毕业后,她先是在海润做了三年的文学策划,之后又在电视台从事了四年的购片工作。

转向电影领域是2014年前后,长达近十年的电影之路,从万达影业的制片人,到恒业电影事业部负责人及副总裁,马双逐渐积累起管理与制作的双重经验,也亲历了中国电影市场的兴起、震荡与转型。2007 年,她本科毕业时,中国电影票房只有 33 亿元;2019 年,她离开万达电影,中国电影年度票房已攀升至 超640 亿元的高峰。繁荣之后,疫情袭来,观众习惯与行业格局随之重组。

2023年,马双自立门户,在外人看来,这似乎并不是个理想的时间点,但马双觉得“所有不好的时间,也可能是最好的机会”。

在她的构想中,中国电影未来的出路在于“制片人为中心”的厂牌化运作。“薄荷糖”便是这样的尝试。

不仅是《日掛中天》的总制片人,也是“薄荷糖”创始人之一的马双,和东西文娱的对谈,以《日掛中天》的获奖为起点,最终实际上涉及到了多个维度,不仅包括了《日掛中天》获奖、国际化班底的组建、演员的选择、剧本的考量、创作上的碰撞、海外发行等等,还包括了她自己创立的厂牌“薄荷糖”的目标和规划,以及对电影产业当下的判断、文艺片题材的理解、观众的需求等等。

马双本身也一直坚持在大学教授制片管理的课程,这也让她的表达,非常有条理也很清晰。对于这次的详谈,我们将分为上下两部分释出。

在上篇中,主要回顾《日掛中天》的获奖、主创班底的组建、剧本的选择、张颂文、辛芷蕾、冯绍峰等演员的现场表演,项目的国内开发和海外发行等。在这些分享的幕后细节中,可以看到,马双本人和团队的工作风格。

她透露,在《误杀1》《误杀2》及《中国乒乓之绝地反击》等项目的实践里,摸索出不少实用方法论。这些经验成果被带入“薄荷糖影业”。公司成立至今,团队也一直凭专业态度深耕选题与剧本开发工作,剧本创作到具备一定的成熟度后,沟通导演主导创作上的升级与艺术上把控,内部高度认同和推行精细化的开发模式。

作为薄荷糖影业第一部主控出品的作品,《日掛中天》获奖,无疑给了马双极大的鼓舞,也让马双对薄荷糖影业接下来的路有个更笃定的思路。

而在对谈(下)中,马双透露了希望将薄荷糖影业打造成“本土的A24”的愿景,既然是本土A24,那就有彼与此的不同。所以当马双表示,薄荷糖将不仅有电影业务,也在看向文旅,打造“大同阿那亚”的时候,一切都变得更加有意思起来。

说服投资方买单“文艺片”

不仅靠专业,还要靠人的信仰

EW:《日掛中天》的投资方比较多元,你是如何说服他们加入这个项目的?

马双:很多投资方是我之前合作多年的合作伙伴,在投融资这件事上,制片人需要主动沟通。

首先,我认为《日掛中天》是一部干净、真诚的电影,在跟投资方阐述项目时,我的真诚对方是能感受到的,就像好的表演有震撼人心的力量一样,制片人是否真诚、是否踏实做项目,投资人能很快感知到。

比如我和陈有方的合作,当时处于影视行业相对艰难的时期,他仅用 20 分钟就决定和我推进公司深度合作事宜,成立了薄荷糖影业。除了对我过往履历的认可,更重要的是他认可我对这个项目的理解、判断,以及我对整个项目的执行能力和把控力。

在组局码盘时,像猫眼、银都机构等投资方,我会用一个小时左右的时间,从内容本身、项目回收、整体布局、码盘逻辑,到未来的出口和回收路径等方面,向他们做清晰、精准的阐述,让他们了解项目的价值和潜力,从而获得他们的信任和支持。

甚至很多投资方跟我说“就算这部不赚钱也没关系,我们来日方长”,他们的支持给了我很大的信心。

EW:文艺片在国内市场虽然状况有改善,但也有些很多现实问题,你如何看待文艺片的市场前景?怎样才能提高市场资金和观众对文艺片的信心与接受度?

马双:我之前参与制作的《又见奈良》是我职业生涯中第一次系统地做艺术片,这部片子最终实现了回本,这让我看到了文艺片的市场潜力。

我觉得文艺片在相对艰苦的环境下,能进行一些创作性的探索与表达,非常值得去做。它在某种程度上能推动中国电影的发展,拓宽电影的边界,还能提高电影行业整体的艺术性与思想性、视听语言的升级与创新尝试。

文艺片成本相对可控,不一定会赔钱,甚至可能微赚,而且它的探索具有时代性,能反映当下的社会和人们的精神状态,所以我很看好文艺片的市场前景,也希望能鼓励更多投资人关注这个赛道。

我母亲常跟我说“在西方世界的圣经里,做艺术的人是最接近上帝的人,要承担传播真善美的使命”,虽然这个表述可能不够准确,但我觉得做文艺片很多时候与金钱、回报无关,而是源于对艺术的热爱和对使命的坚守,这种热爱和坚守能感染更多人,包括投资方和观众。

要提高投资方和观众对文艺片的信心与接受度,首先要打造优质的文艺片作品,用真诚的内容和精湛的制作打动他们;其次,要做好文艺片的宣发工作,让更多人了解文艺片的价值和魅力;另外,也可以通过一些电影节、影展等平台,为文艺片提供更多展示和交流的机会,扩大文艺片的影响力。

赢得在地政策与资源的双重支持

《日掛中天》的在地化路径

EW:为什么会选择广州作为《日掛中天》的取景地?有没有考虑过其他地方?

马双:选择广州作为取景地,主要有两方面原因。一方面,广州是一个层次很分明的城市,既有大都市的质感,也有普通人生活的市井氛围,这种环境能帮助演员更好地沉浸到角色中,让他们更相信自己的身份和角色,为演员的表演提供了独特的氛围加持,当然这也需要美术团队做好相关场景搭建和呈现工作。

另一方面,广东当时给了我们很多支持,我们公司当时注册在广东,而且广东的营商环境也比较好,当地领导对这个项目也很重视,给予了不少帮助。

我们也考虑过其他地方,但综合来看,广州在场景适配度和政策支持等方面都更有优势,所以最终选定了广州。

EW:影片在韶关也有取景,与韶关当地的政府或文旅机构是如何沟通合作的?

马双:张颂文老师本身是韶关人,我们在韶关取景拍摄了大概十天左右。韶关的相关领导对这个项目非常重视,了解到项目的情况后,觉得应该给予更多支持,所以决定投资这部影片,双方的合作就这样达成了。

国企投资方对电影行业不是特别了解,所以在沟通过程中,除了介绍项目内容,还要向他们详细讲解整个项目的操盘逻辑,这是制片人跟投资方沟通的基础环节。对于他们不熟悉的地方,我会拆解得非常细致,而且直到现在,我们每个月都会给他们提交盖章签字的项目进展汇报,让他们及时了解项目的推进情况,他们也觉得我们的工作做得很细致。

我觉得合作方的要求并不是负担,反而能帮助我们完善制片体系,让每个流程板块的合理性得到进一步细分和优化。

EW:现在都流行跟着电影去打卡,《日掛中天》有没有可能也会对广州或韶关的文旅起到一些作用?未来在项目规划中会前置考虑文旅方面的布局吗?

马双:目前还没敢想《日掛中天》能带动当地文旅消费这件事,但广东一直在宣传大湾区对影视产业的支持,这是正确的方向,影视项目对文旅产业确实有一定的带动作用。

比如张冀老师曾跟我说,他给《亲爱的》写剧本时,一开始不知道第一场戏该如何开始,后来抬头看到密密麻麻的天线,就觉得第一场戏应该从这里延展。那些密密麻麻的天线所在的地方,是一个城市的交汇点,像极了身处城市不同境遇的角色们宿命般的纠缠。大家因丢孩子这件事产生关联,那场戏的场景选择非常准确。

我们的影片中,女主角工作的十三行、居住的地方等场景,也精准地传达了人物的处境和生存状态,这些场景本身就具有一定的特色,如果未来有观众因为影片关注到这些地方,也有可能带动当地文旅消费,所有影视项目都可能有这样的功能,但具体能产生多大的带动效应,目前还不好准确判断。

未来在做项目时,我们会前置考虑文旅方面的规划,比如我们在大同有相关的文旅项目,后续可能会有电影项目在文旅项目所在地取景,进行一定的交叉性合作。我觉得文旅产业做好了,能促进电影产业的发展,因为电影产业需要资金支持,文旅产业能提供一定的财务支撑,而且电影也需要在地化的落地,两者可以相互赋能。

我们公司不仅有影业公司,也有文商旅运营公司、地产公司,还有文创产品相关业务,未来会在这些板块之间进行协同,在跟时代同步发展的过程中,关注消费者和观众的需求,推出更多优秀的产品。

EW:“薄荷糖影业” 在大同的文旅项目进展如何?

马双:这也是我从威尼斯回来后不断在推进的工作之一。我们正在开发大同古城县凤凰蛋商业文旅共生体项目,位于大同古城核心区域,项目用地面积4.33 万平方米,这个项目对标的是阿那亚。

不管是电影,还是文旅,它其实都是要带给人精神价值和情绪价值的,要跟消费者产生某种链接。这和电影要跟观众产生某种链接是类似的。你为什么成为爆款?是因为你足够打动观众。我觉得文旅的开发跟电影是有很多相似的地方的。

目前我们的文旅综合体项目下辖有三家子公司,包括我们的地产公司,我们自己的文商旅运营公司,一个文创公司。

后续我们的音乐资源,电影节资源,甚至是一些艺术上的资源其实都会和我们的文旅板块有不同层面上的合作和可能性。

大同有丰富的在地文化,比如云冈石窟、悬空寺等,有很好的文化基础,适合做文旅项目。我们希望通过这个文旅项目,与电影产业进行协同,相互赋能,探索新的业务形态。

薄荷糖影业的未来

对标A24,但要充分本土化

EW:“薄荷糖影业” 未来的规划方向是什么?

马双:我希望“薄荷糖影业” 能成为一家在公开、透明、公平、公正且有创造力的厂牌理念下,开发出具有时代性和力量感的中国故事的电影公司,能帮助团队成员实现个人理想和电影梦,成为“中国的A24”,兼具创新性、情怀和使命。

目前我们有三个制片组,团队成员大多是在业内知名公司从业近十年的资深制片人,都有多部代表作品。还有入围过 FIRST 创投单元的纽约大学毕业的同事,有拍过两部艺术片且拿过独立影展大奖的同事,未来还会签约小说作家担任策划。

很多同事是一路追随我的,我们之间是事业伙伴的关系,不是简单的上下级。我会给他们足够的空间和信任,他们也会给我足够的支持和鼓舞,大家在共创的过程中共同成长。我觉得最好的福利,就是让员工能和志同道合的同事一起,完成有使命的事情。

EW:“薄荷糖影业” 未来在电影类型布局和产业链衍生上会有什么样的动作?

马双:目前我们还在摸索阶段,A24的模式不一定完全适配大陆市场,所以我们会结合国内市场情况进行调整。

当下大家都是在调整的大环境里面找寻各自的路。我认为我们找的路其实就是在类型片和作者电影里面去做时代化的表达,用最细分的制片管理的体系去完成各个板块的最优秀以达到最精准的输出呈现。

在电影布局上,我们会聚焦类型片和作者电影两个赛道,在类型片领域,会打造更多满足市场需求的市场化定制产品;在作者电影领域,会鼓励有想法、有创新能力、有时代感的创作者,推出更多能反映社会现实、探索精神世界的作品。

确实,在这个多元娱乐消费方式的时代,我们也曾探索过互动影游等更互联网属性的内容,根本的目的是想给公司找一个现金流的生意。因为电影确实是一个高风险的行业,一定要有一个非常稳定的现金流生意,才能支撑你的主流产品往前走。

我觉得作为一家影视公司的创始人要不断给自己建立一个完美的护城河。这个护城河要能让你穿越周期走得更远。其实活得久比活得好重要得多。

在产业链衍生方面,我们会持续探索除了票房之外的其他收入可能性。现在文旅就是我探索的方向。当然我们的电影公司本身也会做 IP 运营、衍生品开发等,同时也会考虑文旅产业与电影产业的协同发展,进行一些交叉性合作。但目前我们会更聚焦于电影本身,先把核心业务做好,再逐步拓展其他领域。

EW:“薄荷糖影业” 每年的项目数量和节奏有什么规划?目前有哪些储备项目?

马双:我们在创业的第一年开机了两个项目,当然它跟前面的准备也有关系。我跟团队成员说,每年至少要开机两部商业电影加一部作者电影,保持这样的项目节奏。

因为只有不断地做项目,跟市场保持同步,团队才能得到最新的反馈,成员的认知才能持续提升,就像弹琴一样,长时间不练会手生,做电影项目也是如此,需要不断实践才能保持敏锐的感受力。

目前我们的储备项目都在持续推进中,比如今年可能还会开启一个女性独居题材的项目,计划在广东取景。未来会根据市场需求和团队能力,适时调整项目数量和节奏,确保每个项目都能达到预期的质量。

EW:“薄荷糖影业” 在资本层面有什么规划?未来会有融资计划吗?

马双:目前“薄荷糖影业” 团队大概有十几个人,未来可能会适当扩大团队,但不会特别大,主要还是围绕三个制片组展开工作。

在资本层面,我们有短期、中期和长期的规划,每个月都会对工作进行复盘,总结做得好的地方、不好的地方以及可以改进的地方,建立了一套相对现代化的管理机制。

未来如果有合适的机会,我们也会考虑融资,但会更看重投资方是否与我们的理念契合,是否能为公司带来除资金以外的其他资源支持,比如行业资源、渠道资源等,以推动公司更好地发展。目前我们更关注的是做好现有项目,提升公司的核心竞争力,为未来的发展打下坚实基础。

从长期规划来看,未来五年,我们希望在类型片领域达到一定的票房体量,生产出更多商业结果和市场口碑都达成正反馈的电影产品,以 IP 创新塑造新时代的娱乐体验,这是 “薄荷糖影业” 的核心方向,IP 会覆盖所有类型片产品,并进行结构化运作。

在作者电影领域,我们会大胆鼓励有想法、有创新能力、有情感表达和有时代感的创作者,继续投资艺术片,还提出了“人才孵化基地” 的口号,希望能在制片层面为有理想和抱负的新人提供机会,从选题破题到开发、制作、管理全链条培养新人,助力他们成长。

马双的坚持与判断

电影需要真,产业需要新人

EW:回到薄荷糖愿景和你自己亲历的产业变化,你认为当前电影产业哪些领域有机会?对行业未来发展有怎样的期待?

马双:当前电影产业在内容创新、财务结构优化和人才培养这几个领域有机会。

在内容方面,需要大胆创新,敢于启用新人,推出更多具有时代性和创新性的作品,满足观众日益多样化的需求。现在观众对电影的要求越来越高,八分以上的项目才能卖得好,七分甚至六分的项目已经难以满足市场需求,这就要求创作者必须追求极致,提升作品质量。

抱朴守拙制造精品是我们的口号,就是用可能最笨的办法,或者是最艰难的办法去迎接无限的可能和挑战。

在财务结构方面,所有制片人都需要共同探索除了票房以外的其他收入可能性,比如 IP 授权、衍生品销售、文旅联动等,优化电影产业的收入结构,降低对票房的过度依赖。

在人才培养方面,需要加强对新人的培养和扶持,建立更完善的人才培养体系。行业的发展需要新鲜血液,只有不断有优秀的新人涌现,才能推动行业持续发展。

我对行业未来发展充满期待,虽然目前行业面临一些困难,但我相信只要电影人坚持初心,勇于创新,敢于担当,就能克服困难,推动中国电影产业不断向前发展。我们这一代电影人,虽然不能说是行业的中流砥柱,但也在躬身入局,为行业发展贡献自己的力量,而且我们还有培养新人的义务,希望能为行业培养更多优秀的人才,让中国电影在世界舞台上绽放更多光彩。

EW:这也是你在高校讲授制片管理课程的初衷所在。这些课程与传统电影院校的制片管理课有什么区别?

马双:我在高校讲授的制片管理课程更实用,会结合大量实际案例进行讲解,注重实操性。传统电影院校的制片管理课可能更侧重理论知识的传授,而我的课程会把我多年的实践经验融入进去,比如会详细讲解类型电影和艺术片在制作过程中需要关注的关键节点,如何判断剧组是否可能超支、存在风险等,这些都是从实际工作中总结出来的经验。

现在行业存在一个痛点,就是懂理论的人缺乏实践经验,有实践经验的人又不太懂理论,我希望通过我的课程能在一定程度上弥补这个差距。

EW:你不断在强调电影创作中的“真” 与 “精准”?

马双:我觉得电影创作中,“真” 与 “精准” 是核心。无论是剧本创作、导演拍摄,还是演员表演,最终都是为了精准传达情感和故事内核,而 “真” 是实现这一目标的基础。比如蔡尚君导演的影像非常真实,这种真实感能让其他元素都退到后面,让观众更沉浸地感受故事和人物。

像《我不是药神》这样的优秀电影,之所以能打动观众,就是因为它传递的情感是真实的,表达是精准的。演员的表演也是如此,辛芷蕾在《日掛中天》中的表演,之所以能获得认可,就是因为她对人物的理解是深入的,表演的准确度和爆发力是精准的,能让观众感受到人物内心世界丰富的层次。

现在观众对电影的“袪魅” 现象越来越明显,不够好的作品很难吸引他们走进影院,所以 “真” 与 “精准” 就显得更加重要,只有这样才能打造出真正打动人心的作品。

薄荷糖影业希望未来以IP开发为核心,强化类型片创新,做出更多既有商业价值又收获观众口碑的作品,持续洞察市场动态反哺创作,用差异化内容构筑竞争壁垒,并坚持传递正向价值观和人文关怀的温度,以期实现作品的社会价值与商业可持续性的双向赋能。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号