今年以来,文旅短剧彻底火出圈,成为了文旅行业的新风口。

一部好的文旅短剧,不仅能为观众带来沉浸式的观看体验,还能将剧中的场景、文化元素转化为现实中的旅游吸引力,实现“流量变现”。

短剧爆火,“微短剧+文旅”成新风口。

随着短视频的兴起,微短剧凭借其“短平快”的特点迅速走红,成为了当下年轻人喜爱的娱乐方式之一。数据显示,2024年我国微短剧用户规模已达6.62亿,全年行业总规模突破504.4亿元,超越传统电影425.02亿元的总票房 ,DataEye研究院预测,2025年微短剧市场规模将突破680亿元,2027年有望站上千亿台阶。

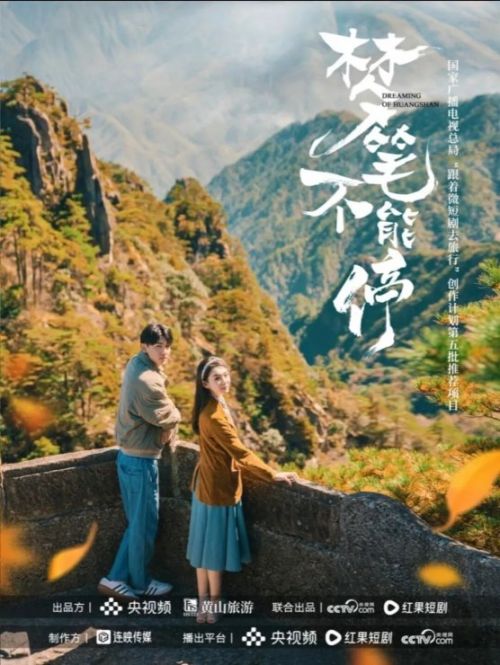

在微短剧爆火的大背景下,“微短剧+文旅”的组合应运而生。自从微短剧《逃出大英博物馆》出圈后,文旅微短剧便吸引了各地的关注。尤其是在国家广播电视总局启动“跟着微短剧去旅行”创作计划后,各大城市更是频频颁布相关利好政策,从资金支持、基地建设、人才培养等各方面发力,助推文旅短剧发展。

像是郑州立志打造“微短剧创作之都”,力争2027年全市微短剧市场规模达100亿元;山西临汾全力打造“微短剧之城”;杭州余杭区设立2亿元微短剧发展基金;山东发布首批微短剧摄制地、取景地名单,印发政策,单部微短剧最多可获得100万资金奖励……文旅短剧的发展可谓是如火如荼。

打造城市新名片,吸引游客打卡。

一部成功的文旅短剧,能够将城市的特色文化、历史底蕴、自然风光等元素巧妙地融入剧情之中,让观众在观看短剧的过程中,对城市产生浓厚的兴趣,从而吸引他们前往打卡。

比如,展现北京大运河文化的微短剧《舟楫千里号歌来》,将北京通州三庙一塔、张家湾通运桥遗址、运河文化广场等60余处文化地标纳入镜头叙事,各集节目均列当地同时段省级卫视节目收视率前二。该剧播出后,不少观众被剧中的运河风光和历史文化所吸引,纷纷前往通州打卡,感受大运河文化的魅力。

带动周边产业发展,增加旅游收入。

文旅短剧的爆火,不仅能吸引游客前往拍摄地旅游,还能带动当地周边产业的发展,增加旅游收入。游客在前往旅游地打卡的同时,会产生吃、住、行、游、购、娱等一系列消费需求,从而拉动当地经济增长。

江苏的《一梦枕星河》用苏扇、昆曲非遗元素,分账破3000万,带动苏州平江路游客增长200%;红色文旅短剧《陕西凤凰台密电1947》还原1947年地下情报站,播放量破千万,让咸阳老街旅游收入暴涨300%。这些文旅短剧的成功,都为当地带来了实实在在的经济效益。

创新文旅宣传方式,提升城市知名度。

与传统的旅游宣传片相比,文旅短剧具有更强的故事性和趣味性,更容易吸引观众的注意力。通过短剧的形式来宣传城市文旅,能够打破传统宣传方式的枯燥与单调,让城市形象更加生动、立体地展现在观众面前,从而有效提升城市的知名度和美誉度。

比如广西联合越南拍摄的《中越跨境寻香记》,用短剧打通东盟旅游市场,将广西的风土人情、特色文化传播到了更广阔的区域,极大地提升了广西的国际知名度。

爆火背后,文旅短剧仍面临挑战。

虽然文旅短剧发展势头迅猛,但在其爆火的背后,也面临着一些挑战。

一方面,部分文旅短剧存在内容表面化、缺乏深度挖掘的问题。它们仅简单结合景区场景设计情节,未深入挖掘景区的历史背景和内涵,与景区深度关联不足,导致观众看完后对景区的印象不深刻。

另一方面,有些文旅短剧植入生硬,为了宣传城市或景区强行植入场景或信息,使得内容与场景脱节,难以被市场接受。此外,文旅短剧在呈现形式、故事类型、播出渠道、合作模式等方面,还需要进一步探索和创新,以找到更适合自身发展的路径。

文旅短剧作为一种新兴的文旅宣传和营销方式,具有巨大的发展潜力和市场空间。它为文旅行业的发展带来了新的机遇,也为观众提供了全新的视听体验。相信在未来,随着行业的不断发展和完善,文旅短剧将创作出更多优质作品,在实现“流量变现”的同时,为文旅行业的发展注入新的活力 。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号