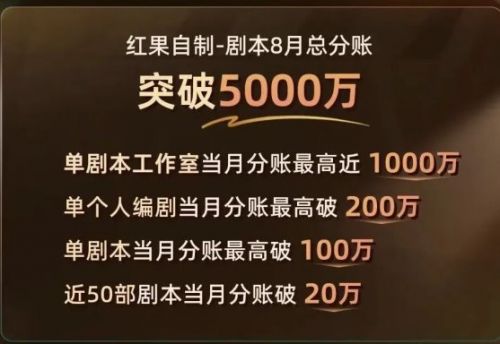

红果短剧上周公布的数据显示,其自制剧编剧单月最高分账已达270万元。而一家短剧制作公司负责人看着平台递来的保底分成合同苦笑道:“我们这些制作公司,终究是在在给红果打工。”

“短剧市场有望突破500亿元”,这个数字在2024年初还被视为大胆预测,而到2025年,红果短剧的月活用户已超过1.7亿,单月分账突破5亿元。这个由字节跳动在2023年8月正式推出的短剧平台,用不到两年时间实现了传统长视频平台十余年积累的用户规模。

正如一位早期从业者在朋友圈感慨:“大风起于青萍之末,我3-4年前搞的AI漫剧平台,当初无人看好,最后项目被迫关闭。如今如星火燎原,在抖音平台扶持与AI大模型的加持下,AI漫短剧成了市场与投资的新热点。”他朋友的公司凭借AI漫剧在高峰期日收入过百万,分钟成本已降至百元左右,且成本还在持续下降。

行业冰火两重天的格局正在形成。当大部分平台还在为盈利挣扎时,红果凭借字节跳动的流量生态和免费模式迅速崛起;而一批批制作公司则在精品化陷阱中艰难求生,唯有转向AI漫剧和农村土剧等低成本可复制的模式才能找到一线生机。

红果通吃:免费模式下的生态霸权

红果短剧的成功并非偶然,它完美复制了番茄小说的免费模式。当一个行业还在为付费模式争论不休时,红果直接掀翻了牌桌——“海量短剧,免费观看”。

这种免费模式的杀伤力惊人。数据显示,红果短剧的月活跃用户已超过1.73亿,用户单日使用时长高达1.38小时,超过爱奇艺、优酷、芒果TV、腾讯视频等长视频平台。背靠抖音集团的流量优势和穿山甲的广告变现能力,红果构建了完整的商业闭环。

红果的盈利之道在于其精准的“保底分成”机制。平台会给制作方一定比例保底,剧集上线后如实现超额收入,再对剩余收益进行分成。这种模式下,红果2025年3月单月分账突破5亿元,其中超过10家版权方单月分账突破千万元。

一位业内资深人士点破玄机:“红果的目标并非短期盈利,而是用资本干掉同行、收拢人心、建设平台、完善模式。”这种互联网式的打法让人想起过去的百团大战和外卖大战——只有当市场规模达到一定程度后,才会谈赚钱。

精品短剧陷阱:制作公司的生死局

就在红果高歌猛进的同时,不少制作公司却陷入“精品化”陷阱。

曾经制作过爆款剧的西安丰行文化负责人李涛坦言:“从业者多了,推出的产品更多,但用户的增长速度跟不上产品的增长速度,所以大家的利润率就低了很多。”

传统影视公司带着精品化理念进入短剧市场,结果发现这是一个完全不同的游戏。一位短剧制片人指出:“传统影视是先确定导演、演员,再去立项,再过会。但红果是先确定项目,再去推进团队。”短剧的底层逻辑是互联网,不是电影电视剧,它只是套了一个壳,本质还是短视频。

更残酷的现实是,随着市场格局变化和观众口味提升,短剧精品化确实成为大势所趋。但能在这场游戏中胜出的,只有那些具备强大内容创新力和产能的制作方。

于正新剧《吉天照》成本高达800万元,采用《延禧攻略》编剧助阵和长剧班底保驾护航。这种高投入模式若没有平台保底支持,风险极高。正如一位业内人士所说:“所有想把短剧做成精品的公司90%以上都将亏钱。短剧是产品不是作品,只有可复制化的低成本的内容才是互联网的生意。”

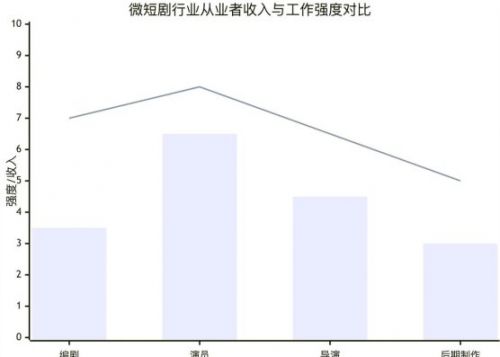

微短剧行业从业者收入与工作强度对比

图表显示,演员群体工作强度与收入相对最高,而编剧和后期制作人员则面临工作强度与回报不匹配的情况。

AI漫剧:低成本批量生产的新蓝海

面对精品化的陷阱,一批敏锐的创作者找到了新出路——AI动态漫短剧。

《明日周一》这一案例展现了AI漫剧的潜力:10人团队45天完成50集内容,80%由AI生成,效率提升7倍,成本降低40%。这种“剧集品质,短剧成本”的模式,正是制作公司在新市场环境中的生存之道。

更为惊人的是,生数科技Vidu AI制作的《一品布衣》将单集制作周期由传统的30-35天压缩至3天,制作成本节省93%以上,核心团队规模从30人左右精简至1人。这种低成本、高效率的模式,让中小制作公司有了在红果生态外生存的可能。

正如那位朋友圈从业者所透露的,现在AI漫剧公司日收入过百万已非孤例。分钟成本从早期的数千元降至百元左右,且还有进一步下降空间。成本的持续下降使得这一模式前景看好,正迎来爆发式增长。

AI技术正在重塑动态漫短剧的创作模式。通过智能角色生成、场景快速搭建和剧情辅助编写等全流程智能工具,行业生产效率得到系统性提升。据业内实践反馈,AI技术可使动态漫短剧单月产能提升30%至50%,实现多项目并行开发。

农村土剧:下沉市场的生存智慧

另一个被忽视的赛道是农村小土剧。这类剧集制作成本控制在5万元以内,题材贴近下沉市场用户生活,虽然制作粗糙,但精准抓住了目标用户的情感需求。

我一位朋友告诉我他拍的农村小土剧,“5万一部,一天拍摄,剪辑5天,剧本1天,一周上线,30 %成功率,5: 5收费广告,300万播放回本。”只有低成本可复制,高效率的才是互联网的生意,追求精品化是给平台打工,短剧是产品不是作品,精品化是把短剧当作品,没有规模化可复制的难挣到钱。

《闪婚老伴是豪门》等针对中老年人的短剧深受欢迎,上线半个月累计播放量便高达5亿次,一度冲上全网短剧热度排行第一。这类作品的成功证明,在短剧市场,内容不一定需要精美,但一定要精准触达目标群体的情感需求。

农村土剧的制胜法宝在于避开与豪华制作的正面竞争,专注于细分市场。数据显示,微短剧的中老年用户大幅增加,40岁到59岁的用户占比高达37.3%,60岁以上的用户占比也有12.1%。这个群体对内容质量要求不高,但对剧情贴近性和情感共鸣要求极高。

传统平台的困局:基因决定命运

当短剧市场蓬勃发展之际,爱优腾等传统长视频平台的短剧布局却步履维艰。究其原因,基因决定命运。

一位行业观察家点破关键:“红果与长视频平台相比,它的逻辑是反着来的。”传统长视频平台习惯了“大投入、大制作、大明星”的重资产模式,而短剧的本质是轻量化、快速迭代。

更致命的是,传统平台普遍存在“叶公好龙”的现象。市场刚有苗头时,它们看不上、看不懂、不支持;等星火燎原时,又以为自己的资源与能力也能干,结果因决策链条长、试错成本高而错失良机。

一位从传统影视公司转型短剧的制片人感叹:“在长视频平台,过一个剧本或选题可能需要两个月时间来确定。而在红果,一些项目的敲定只需要几分钟就可以落槌。” 效率的差距直接决定了市场竞争力。

小平台的生存困境:分发生态下的艰难求生

在红果和传统长视频平台的夹击下,小平台几乎没有独立生存空间。

行业数据显示,2024年中国微短剧市场规模预计将达到504.4亿元,但市场集中度极高。红果短剧的日活跃用户已经超过5000万,单版权方在年内累计分账突破亿元大关,累计分账破千万的版权方也超过了20家。

小平台唯一的出路似乎只有分发生态下的细分市场。一些地方性平台通过聚焦特定区域或垂直题材,结合本地化运营,在夹缝中求生存。但即使如此,随着头部平台持续持续扩张和内容精品化加速,小平台的生存空间将进一步被压缩。

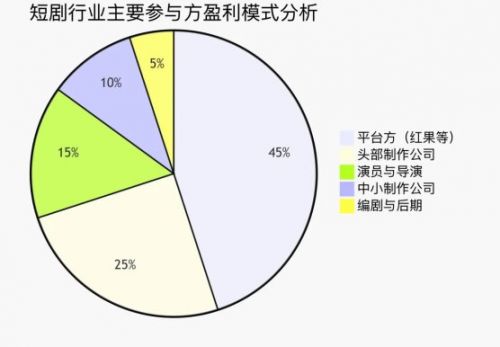

短剧行业主要参与方盈利模式分析

图表说明,平台方占据了短剧行业近一半的利润份额,而多数中小制作公司及基层创作者仅能分享较小比例的收益。

结语:生存之道在于顺势而为

短剧市场的竞争正进入下半场。红果凭借免费模式和字节生态一骑绝尘;AI漫剧和农村土剧凭借低成本、高效率在夹缝中求生;而传统影视公司的精品化短剧则陷入高投入低回报的困境。

未来的短剧市场,将不再是内容质量的竞争,而是生态位和商业模式的竞争。制作公司需要认清自身定位,是选择依附红果平台享受流量红利,还是转向AI漫剧或农村土剧等细分市场。

短剧行业的这场变革,印证了一个残酷的商业真理:在技术颠覆和模式创新面前,传统经验和资源并不总能转化为竞争优势,有时候反而成为转型的包袱。唯有理解市场本质、顺势而为者,才能在这轮行业洗牌中存活下来。

“短剧精品化只有平台是获利的,连长剧的制作公司都艰难生存,短剧的精品化制作公司,未来很难挣到钱。”这番话虽显绝对,却道出了当前短剧市场的残酷现实。面对未来,行业参与者需要重新审视自身定位,在变革中寻找新的生存之道。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号