9月29日,新京报新京智库发布《中国微短剧精品化发展研究报告(2025)》(下称“报告”)。《报告》认为,在行业经历了“5秒一个反转、10秒一个看点”的野蛮生长期后,在多重因素合力作用之下,微短剧逐渐呈现出精品化的发展趋势。精品化不仅是行业自我升级的结果,更是满足观众审美需求、回应监管要求和提升产业价值的必然选择。

7亿用户撑起500亿市场:从野蛮生长到精品化转型

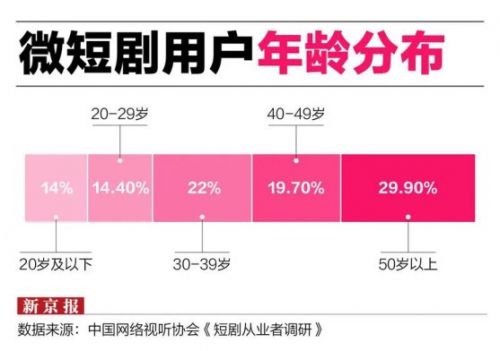

中国微短剧的发展轨迹清晰地展现了一个新兴产业从无序到有序、从粗放到精细的演进过程。相较于用户规模的快速增长,更值得关注的是用户结构的全年龄化趋势——50岁以上用户占比接近30%。这意味着微短剧不再专属于Z世代和都市白领,也开始为更多的中老年人群体所接受,成为社会公众的重要娱乐方式。

▲微短剧用户年龄分布。

而产业规模的跃升也同样令人瞩目。截至2024年12月,参与这一产业的相关企业已超过8万家,主体构成极为多元,既有以阅文集团、中文在线为代表的网文业务公司,也有大批MCN机构、广告公司、品牌方以及传统影视制作公司加入赛道,形成跨界融合的格局。其商业模式也实现了从单一点播付费,向广告植入、会员订阅、IP改编、品牌联动等多元化变现的转型。

在这种背景下,微短剧的精品化转型,也就成为一种必然。首先是观众审美的持续升级,是微短剧精品化转型的最直接驱动力。单纯依靠猎奇反转和情绪刺激的内容难以维持黏性,观众开始期待逻辑完整、贴近现实、能够提供精神补偿的优质作品。例如《我的归途有风》通过将治愈风与非遗美食相融合,突出了地域文化的丰富性,以温暖的基调呼应了社会情绪,从而实现在口碑与流量上的双赢。

平台资本的深度参与也成为微短剧精品化的重要推力。微短剧最初多由小团队低成本运作,而今抖音、快手、爱奇艺、腾讯等平台纷纷加码,不仅开设短剧频道,还设立专项资金孵化精品项目。

以快手为例,平台在2025年升级的“星芒创想计划”,则通过概念立意、人物塑造、叙事结构三维标准筛选剧本,推动剧本创作和产业链协同升级。而腾讯视频则斥资上亿元打造《狮城山海》,探索“短剧大片化”;B站“曦光计划”单项目投入可达300万元。这些都是行业精品化发展的标志性案例。资本的加入也改变了行业逻辑,专业团队取代作坊式创作,制作水准和叙事能力得到显著提升。

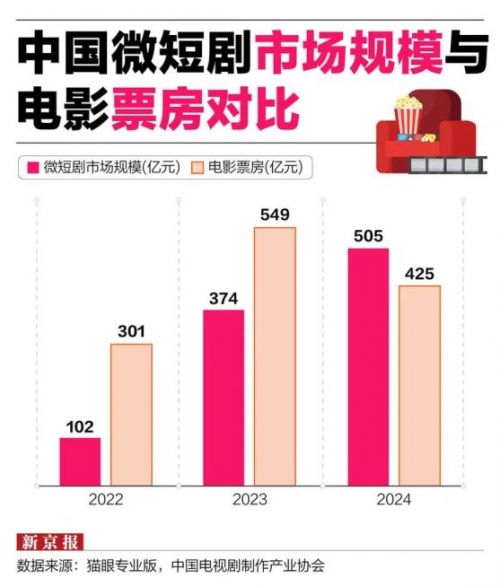

▲中国微短剧市场规模与电影票房对比。

更为关键的是,监管政策体系的不断完善为行业发展划定了清晰边界。国家广电总局确立的“分类分层审核”制度,明确低俗化、暴力化、过度猎奇的作品不得上线,要求所有短剧必须备案、先审后播。而地方政府则通过奖补政策和产业园区建设提供发展支持。这种“制度护栏+发展支持”的新格局,既遏制了低俗化、猎奇化乱象,也为精品化发展提供了制度保障。

所以,在这样的背景下,微短剧领域出现了一批具有社会意义的作品。一方面,它使微短剧正在逐渐摆脱“低俗化”“同质化”的标签,成为能够承担现实关怀与文化表达的新型载体。例如,《正义之刃》以悬疑叙事探讨法治议题,获得播放和口碑的双重认可。另一方面,精品化推动了题材多元化,现实主义、励志成长、女性创业、普法反诈等题材纷纷涌现,小众类型如悬疑、仙侠、刑侦等也在探索中展现潜力,让微短剧的边界不断得以拓展。更重要的是,精品化正在推动产业链从单纯追逐流量转向“内容驱动”的良性循环,为行业长远发展奠定基础。

以快手为例,该平台的精品化与商业化的良性循环也促进了创作者生态的繁荣。随着商业模式的逐渐清晰,越来越多的专业编剧、导演和制作公司进入短剧赛道,推动行业整体水准提升。快手通过资金奖励、人才扶持和内容激励计划,建立起创作者与市场的直接连接。随着内容质量提高,观众规模扩大,商业回报增强,平台再将收益反哺创作者,这一循环使整个短剧产业形成了正向发展的闭环。

构建精品化长效机制:剧本回归核心

不过,《报告》同时也提醒,微短剧的精品化进程中仍面临诸多制约因素。比如,在内容创作层面,模板化现象依然严重,“霸总、逆袭、穿越”等叙事模式被过度重复使用,创新不足,价值导向偏差问题不容忽视。在版权保护方面,侵权已形成产业链化,2023年平均每部短剧面临1224条侵权链接,维权成本高、追责周期长。在平台治理方面,算法过度依赖点击率、完播率等指标,导致“博眼球”内容更容易获得高流量,优质内容可见度受限。在政策扶持方面,部分地方措施过于依赖一次性补贴,存在潜在的政策套利风险。

为此,《报告》建议确立剧本的核心地位,为微短剧的精品化构建起长效机制。

强化剧本导向是精品化的根本保障。通过完善编剧利益分配、设立专项扶持基金、建设行业剧本库,才能为原创提供稳定的土壤。在此基础上,版权治理、平台责任和地方政策等也需协同发力,为精品化创造更加健康的环境。

同时,平台也需要进一步优化算法推荐机制,在推荐系统中融入更多的价值判断,对积极向上、创新表达的内容设置更高权重。而地方政府的奖补政策也需要更进一步精准化。相关奖补措施在关注数量与规模的同时,也要因地制宜制定相关政策,对微短剧作品的质量与效益进行评估。

精品化不仅是微短剧发展的新趋势,更是决定其能否走得更远的关键。它意味着行业正在从“快餐式消费”走向“长尾效应”,从单一的娱乐消费品转向兼具文化功能和社会价值的综合载体。持续推进精品化,实质上就是要把“内容为王”落到实处,把微短剧从流量竞争中解放出来,转入依靠原创力和品质赢得市场的良性轨道。

未来,随着创作机制的优化和政策体系的完善,微短剧有望在文化产业中扮演越来越重要的角色,并在更广阔的空间里展现其文化传播和社会价值。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号