要是现在问“谁没刷到过短剧”,估计没几个人能举手。不管是刷抖音时突然弹出的“豪门公子怒甩黑卡”,还是朋友圈长辈转发的“真千金逆袭归来”,短剧早成了咱日常娱乐的“背景音”。但你要是仔细品品就会发现,这两年的短剧早就不是一个味儿了——前阵子还在为“植物人怀孕”的剧情翻白眼,转头就被一部讲川渝市井生活的方言短剧看哭;刚吐槽完“霍顾陆裴”四大总裁霸屏,转头就刷到李若彤演的中年主妇重返职场。今天咱就好好唠唠,短剧这盘“快餐”,到底是越做越香了,还是藏着没解决的糟心事。

先说说咱最熟悉的“老味道”——那些让人又爱又恨的套路化短剧。这玩意儿简直像有固定公式,闭着眼都能猜到剧情走向。男主必定姓霍、顾、陆、历、裴这几个“豪门专属姓”,姓张的大概率是司机,姓王的基本是保姆,身份标签贴得比快递单还清楚。剧情更是套路到骨子里:要么是女主酒吧买醉被下药,醒来发现怀了孕,偏偏男主还是“不孕不育”,接下来就是长达几十集的“追妻火葬场”;要么是相亲认错人直接领证,从协议夫妻磨出真感情,中间必定穿插“你个窝囊废也配来宴会”的打脸名场面,下一秒男主就亮出身份喊“让他立刻破产”。

这些剧的制作更是糙得肉眼可见:场景不是廉价的酒店套房就是假得离谱的办公室,演员表情比表情包还夸张,台词全是“我给你一个亿,离开我儿子”这类悬浮到没边的话。但奇怪的是,就是这种“工业糖精”味十足的剧,偏偏能抓住不少人。我妈就曾抱着手机连刷三小时,一边吐槽“太假了”,一边催着更新。后来我才想明白,这类短剧就像速食泡面,口感刺激、不用费脑,能瞬间满足人们对“逆袭爽感”的想象,尤其适合碎片时间里的“情绪代餐”。

但不是所有套路剧都能靠“爽感”过关,有些已经离谱到触碰底线了。前阵子就有部叫《迟先生太太到处跑》的短剧被下架,剧情居然讲盲女外卖员和植物人相恋,还编出“与植物人发生关系并怀孕”的情节。且不说视障群体的就业困境被无视,外卖员的职业专业性被抹黑,单说“植物人受孕”这设定,既违背医学常识,又踩了伦理和法律的红线。这哪儿是创作,分明是为了博眼球彻底放弃了底线,也难怪观众骂声一片。

不过要是只盯着这些“糟粕”,那可就错过短剧的新变化了。这两年明显能感觉到,短剧里开始出现“细糠”了,甚至有人说“终于在短剧里吃到正经饭了”。最直观的就是题材终于“破圈”了,不再是甜宠、虐恋来回打转。川渝方言剧《家里家外》专讲市井生活的柴米油盐,买菜讲价、邻里拌嘴的日常戏份,反而让播放量突破了10亿,还被选进了电视艺委会的研讨会案例 。还有李若彤主演的《午后玫瑰》,聚焦45岁家庭主妇重返职场的困境,一句“皱纹是我的勋章”直接戳中了无数中年女性的心,全网都在讨论剧情里的职场歧视和家庭矛盾 。

制作水准更是肉眼可见地升级,以前的“5毛特效”换成了电影级配置。古风剧《双面权臣暗恋我》用4K镜头拍,连演员华服上的刺绣细节都看得清清楚楚,被网友夸成“美学天花板”,赌局戏份还专门找了手替来拍,讲究程度堪比长剧 。枪战剧《掌中雀》的雨夜打斗场景,光影和动作设计被赞“暴力美学教科书”,单集成本直接突破200万元。更惊喜的是,越来越多长剧演员开始入局,倪虹洁演的《夫妻的春节》里,“只办婚礼没领证”的母亲形象真实又鲜活,柯淳在《好一个乖乖女》里的“破碎感哭戏”甚至被封为“短剧哭戏天花板” 。

这种转变背后,政策引导和技术赋能功不可没。2025年广电总局出了《网络微短剧内容审核细则》,超过10分钟的短剧得拿“发行许可证”,还专门整治“霸总雷剧”,首批拿到A级认证的《十八岁太奶奶驾到》直接带火了出品方股价 。技术方面更不用说,AI工具让制作门槛降了不少,几十块钱就能生成几分钟的视频,还有“AI漫剧”技术能把真人剧转成动漫风格,拓宽了受众群。红果短剧这类平台还推出了创作工具,给编剧提供选题建议,甚至开放2000多部网文IP供大家共创,相当于给创作者搭好了脚手架 。

市场反馈也印证了这种转型的成功。现在短剧用户都快7亿了,占了网民总数的近七成,以前以为主要是中老年看,没想到40岁以下年轻用户占比超过一半,男性用户还首次超过了女性 。大家看剧的时间也越来越长,单日人均能看67分钟,快赶上长视频平台了。商业模式也不再是靠广告分成糊口,《真千金她是学霸》把高考题库做成周边,硬生生占了公司营收的三分之一;玄幻剧《云渺4》还卖到了Netflix,让国产短剧走出了国门 。更难得的是,短剧开始有了文化影响力,《墙外桃花墙内血》讲30年代上海兵工厂的故事,让年轻观众开始关注那段历史;AI版《美猴王》则把古典文学变得更年轻化,成了文化传播的新载体 。

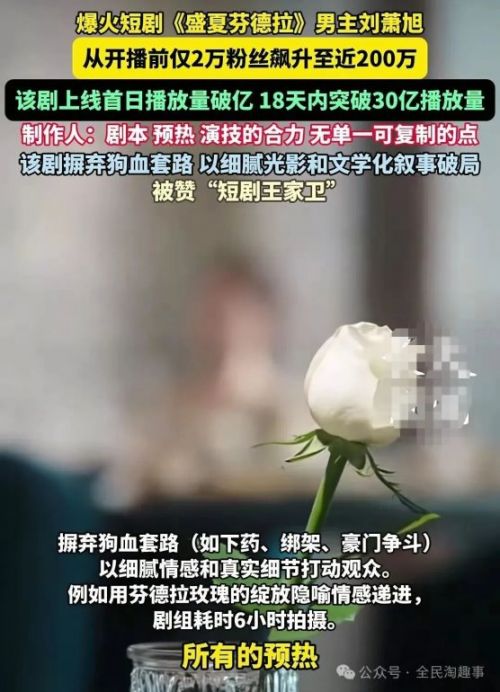

不过话说回来,现在的短剧还远没到“完美”的地步。套路化的影子还没彻底消失,不少剧只是把“豪门打脸”换成了“职场逆袭”,内核还是换汤不换药的爽感叙事。版权问题也挺头疼,《盛夏芬德拉》刚火就陷入配乐侵权争议,暴露了行业法律意识的短板。还有些剧虽然题材新,但挖得不够深,讲现实议题只停留在表面,没能真正引发深层的精神共鸣 。技术应用也有隐患,AI换脸、虚拟演员虽然新鲜,但要是没伦理规范盯着,很容易出乱子。

总的来说,现在的短剧就像个正在长大的孩子:以前总爱撒泼打滚博关注,犯过不少没底线的错;现在慢慢懂了事,开始学着做有营养的内容,偶尔还能拿出让人眼前一亮的作品。它不再是只能用来“解闷”的速食,也能承载现实关怀和文化表达,甚至有了成为“长短视频之外第三极”的潜力。

至于未来怎么样?关键还得看创作者能不能守住底线、沉下心来。少搞点“植物人怀孕”这种离谱剧情,多来些《家里家外》这样的真实故事;少点“霍总顾总”的套路,多点“皱纹是勋章”的真诚。毕竟观众的眼睛越来越尖,靠博眼球走不远,只有“短而精、微而深”的作品,才能真正留住人。说不定再过两年,咱聊起短剧,就不用先说“虽然很雷但……”,而是能直接安利“这部剧真的值得看”。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号