从影院的巨幕到手机的方寸屏

从两小时的沉浸式观影到五分钟的碎片式追更——

这个暑期档,电影与微短剧正以截然不同却又彼此交织的姿态,悄悄重塑着我们的娱乐日常,成为这场行业变革最鲜活的注脚。

这个夏天,电影院重新成为人们休闲娱乐的首选地——排队取票的队伍绕了售票机一圈又一圈,爆米花的甜香飘满走廊,散场后年轻人举着票根讨论剧情的声音,让熟悉的“暑期档氛围”再次洋溢。

这份热闹并非错觉,数据给出了最直观的证明:今年暑期档总票房一举突破 119.66 亿元,多部影片实现 “口碑与票房双丰收”。

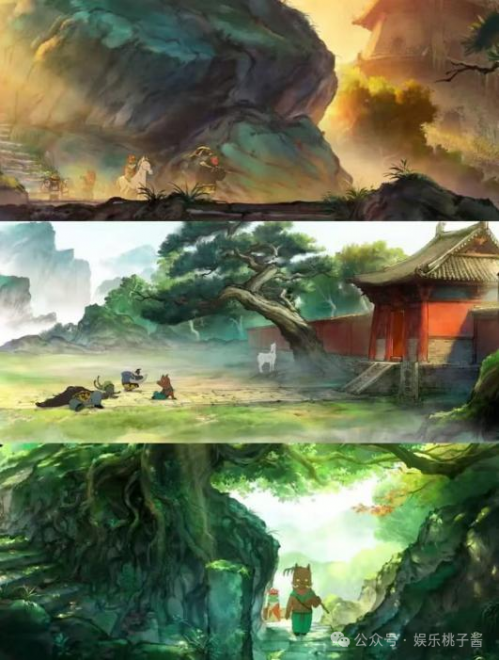

当我们为《南京照相馆》里抗日军民的坚守红了眼眶,为《浪浪山小妖怪》“去主角化”叙事里的小人物命运捏紧手心,为《捕风捉影》港式警匪片的硬核套路热血沸腾时,或许该思考一个问题:这些大银幕上的成功作品,能给正蓬勃生长的微短剧行业,带来哪些值得借鉴的启示?

01数据背后:电影与短剧的双向奔赴

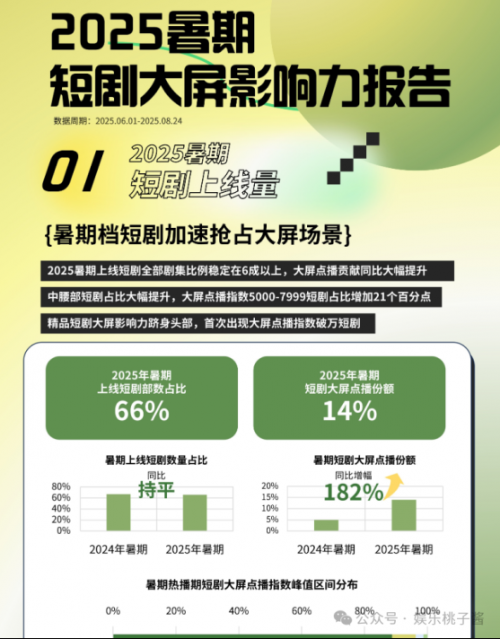

在这个夏天,娱乐市场并非电影“独美”—— 微短剧同样交出了一份亮眼的成绩单:暑期档短剧总观看量高达 311 亿次,远超长剧 156 亿次的播放量;红果短剧平台更是刷新多项纪录,《好一个乖乖女》以 7.96 亿有效播放领跑,《十八岁太奶奶驾到,重整家族荣耀》紧随其后拿下 35.26 亿次播放,整个暑期档共有 16 部短剧的累计观看量突破 10 亿大关。

谁能想到,今年暑期档的电影与微短剧会碰撞出这样共生共荣的精彩火花,实在让人惊喜!

而整个暑期档的娱乐市场更像一场热闹的 “接力赛”:电影市场从后半程开始发力,一部接一部的爆款影片轮流占据票房榜首;剧集市场各题材作品轮番霸屏,承包了观众的晚间时光;微短剧“新势力” 更是势头迅猛,不断突破播放量、口碑的行业天花板,成为今年夏天最亮眼的 “黑马”。

更值得关注的是,电影观众与短剧用户的重合度高得惊人。许多人白天在影院观看《长安的荔枝》《南京照相馆》,晚上则捧着手机追《十八岁太奶奶驾到》或《好一个乖乖女》。

这种 “白天影院、晚上短剧” 的消费习惯,正悄悄打破娱乐内容的边界:电影、长剧、短剧不再是 “非此即彼” 的选择,而是能融入不同生活场景的互补选项。尤其是短剧,凭借碎片化的消费优势,播放频次已经实现对长剧的赶超,这样的趋势,不仅重塑着大众的娱乐方式,更预示着行业未来的融合方向。

02情感共鸣:好故事的核心竞争力

而要论今年暑期档爆款的 “出圈密码”,“情感共鸣”绝对是绕不开的核心 —— 电影市场的佼佼者,无一例外都精准抓住了这把钥匙。

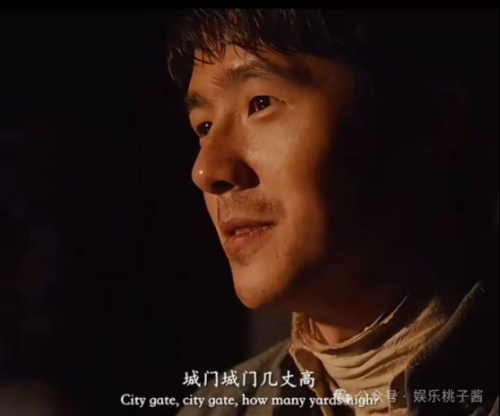

《浪浪山小妖怪》里,喃喃着“我想离开浪浪山,取经成佛”的“草根”小妖,用平凡者的勇气戳中了无数普通人的奋斗心声;《南京照相馆》中,一句 “城门城门几丈高,三十六丈高” 的童谣,裹着民族危亡时的悲壮呐喊,让观众瞬间共情那段沉重历史;《长安的荔枝》更绝,借唐朝小吏 “把岭南荔枝送长安” 的 “死亡KPI”,照见了当代社畜“被任务追着跑”的现实困境,把对职场压力的探讨藏进历史故事里,让观众笑着笑着就红了眼。

这份对 “情感与社会议题” 的深耕,也被微短剧行业敏锐捕捉。

今年暑期爆火的《十八岁太奶奶》,就跳出了“女性龙傲天”的单一爽感套路,悄悄把 跨代亲情”的温暖、“家族羁绊”的责任、“科技报国”的情怀揉进剧情里——当主角与大家共同奋战接力航天事业,那些藏在短剧情里的“大议题”,让观众不再只图一时爽快,更能在追更后留下思考,真正实现了“微而不弱、短而不浅”的艺术价值,也让短剧与观众的情感联结变得更深厚。

03内容创新:“反套路”创作思路崛起

值得关注的是,微短剧正在摆脱“霸道总裁爱上我”“甜宠虐恋循环”等高度同质化的叙事套路,一批敢于打破叙事定式的作品,正在用创新重新定义“热度与口碑”的平衡。

叙事节奏上,新一批短剧不执着于“每30秒一个冲突、每集一个反转”的强刺激模式,反而开始回归细腻的生活流表达——《念念有词》就是典型例子,它摒弃了偶像剧常见的“误会、失忆、第三者”狗血套路,只靠女主角“碎碎念式的语言轰炸”与男主角“高冷哑巴的绝对沉默”形成反差张力:女主叽叽喳喳分享日常时,男主只用眼神回应;女主为小事纠结抓狂时,男主默默递上一杯热饮。这种不刻意制造冲突、靠自然互动打动观众的方式,反而让不少网友直呼“太真实、太好嗑”~

人物关系设定上的突破则更具话题性。《夫人她专治不服》凭借“女A男O”的反差人设出圈,女性角色强势主导叙事,男性角色则呈现被驯服与依赖的状态,带动了“娇夫文学”成为暑期社交平台的热门话题。

04审美升级:从土味爽剧到精品化制作

当暑期档电影用精良制作勾勒出大银幕的美学高度,微短剧也从中找到了品质提升的方向:那些曾被视为“长视频专属”的电影级细腻质感、精心设计的画面构图、饱含匠心的服化道,如今也悄悄走进微短剧的创作中,让“小屏幕”也能承载“大美学”。

《朱雀堂》就是最好的证明。这部短剧不仅打破了传统“大女主”的叙事框架,更将浓郁的中式恐怖美学融入每一个镜头:深灰与墨绿交织的画面基调里,点缀着猩红的细节,瞬间拉满阴森氛围;凶案场景采用冷光处理,配合民俗仪式中的烛火摇曳,让民国时期的惊悚感变得立体可感——观众仿佛不是在刷短剧,而是在看一部“浓缩版的电影”,这种美学表达上的突破,也让它收获了“短剧界中式恐怖天花板”的口碑。

著名导演申奥说:“电影与微短剧之间不存在替代关系,而是互补融合。”在他看来,微短剧会朝着电影的方向,学习其优良的制作水准,让画面与质感更经得起推敲;而电影也能从微短剧中借鉴快节奏的叙事、密集的情节张力,更好地适配当下观众的审美习惯。这种双向的学习与融合,正是今年暑期档最珍贵的启示,也为娱乐行业的未来埋下了更多可能。

05社会价值:超越娱乐的内容承载

电影一直以来都承载着超越娱乐的社会价值,今年暑期档的《南京照相馆》就是最佳例证。

影片取材于南京大屠杀期间的真实日军罪证影像,用镜头还原了普通老百姓在日军暴行下的挣扎、面对同胞苦难时的共情,以及民族存亡之际的勇敢抉择,让历史记忆在光影中得以传承。

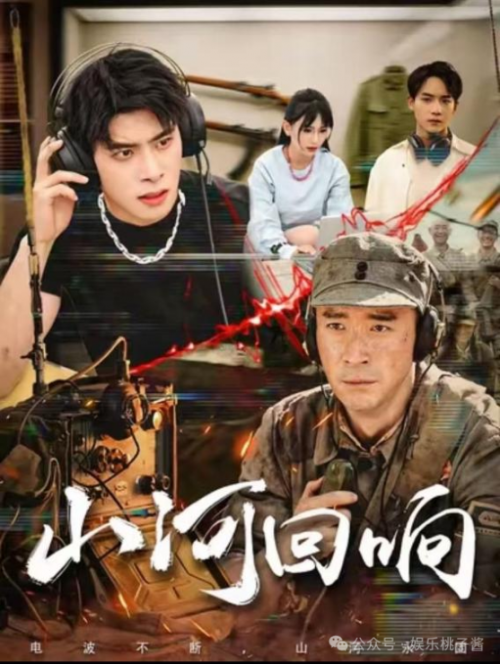

而在“社会价值”的承载上,微短剧也正朝着电影的深度看齐,不再只做“娱乐快餐”。《山河回响》书写两代人共护山河传奇,《弄潮》铺展女性成长史诗。这些短剧没有刻意说教,却在故事里传递着正向价值观,最终既收获了高播放量的流量,更赢得了“有温度、有深度” 的口碑,也让平台引领内容升维的责任感愈发凸显。

如今的微短剧,早已不是“小而浅”的代名词,更像一面“时代情绪显微镜,将个体焦虑、文化认同、代际冲突等宏大命题,浓缩于方寸屏幕间的生活切面。让观众在追更时既能找到情感共鸣,也能看见自己与时代的联结,这种与观众的正向链接,正是微短剧真正“立得住”的核心。

06双向奔赴、互补共生

正如导演申奥所说,电影与微短剧并非简单竞争关系,而是存在很强的互补性。未来,微短剧可能会向电影学习精良制作,电影则向短剧借鉴快节奏叙事。

这种融合已经开始。《爱在阿坝》采用“微短剧+网络电影”的双版本创作模式,网络电影版侧重深度情感共鸣,短剧版则依托短视频平台实现广度触达。

长短结合,互为补充,这正是未来娱乐内容的发展方向。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号