摘要:微短剧以“短平快”的叙事呈现节奏塑造出独特的视听体验,也因此饱受争议。不同于以往聚焦微短剧叙事内容的研究路径,本文将叙事呈现节奏视为可量化的客观变量,基于卷积神经网络与自然语言处理技术,构建了视频图像特征与弹幕语义特征相结合的跨模态分析框架,并结合认知负荷与情绪归因理论系统考察其对受众认知负荷与情感体验的影响机制。研究发现,微短剧叙事呈现节奏对受众的认知负荷与情感体验均具有显著影响,且存在一定的时间滞后性;弹幕作为受众即时认知与情绪表达的载体,能够在叙事呈现节奏与受众体验之间起到调节作用。

关键词:叙事呈现节奏;微短剧;受众;认知负荷;情感体验

一、问题的提出

“社会加速造就了新的时空体验,新的社会互动模式,以及新的主体形式……这本身无所谓好坏。这只是一种发展现状……”

随着信息传播技术的不断发展,后现代社会的时间体验开始大幅加速,视听媒介的技术更新、内容生产、信息传播等环节也因此发生了结构性的变化,(网络)微短剧趁势崛起。微短剧是指单集时长从几十秒到15分钟左右、有着相对明确的主题和主线、较为连续和完整的故事情节的网络影视作品,具有叙事驱动情节化、人物厚重化、背景概念化等“短平快”的叙事特征,已经成为当下新兴的大众视听文艺形式。截至2024年6月,我国网络视频用户规模达10.68亿,其中,微短剧用户规模达5.76亿,占网民整体人数的52.4%,超过网络外卖、网络文学和网约车用户数量,预计2024年我国微短剧市场规模将达到504.4亿元,同比增长34.90%。

微短剧的井喷式发展离不开其短平快的叙事节奏。作为社会加速语境下影视艺术结构不断调整的新产物,微短剧的加速不仅体现在创作、传播、消费等流程,更直接反映在其叙事节奏上。微短剧追求“性时比”的极限提速、强调稍纵即逝的瞬间体验,使受众在观看过程中能够获得持续失神和高强度晕眩的“幻影快感”,从视觉、听觉、情感等多方面体验到不同程度的“爽”感。当“快感”与“爽感”共同作用于受众认知与情感时,其负面效应随之滋生,出现一批“发展快、势头猛、不规范、问题多”的作品,损害受众体验,影响行业健康发展,这引起了国家相关部门的重视。如何为微短剧行业的规范发展保驾护航,成为学界与业界亟待解决的重要议题。

作为中国“土生土长”的新兴事物,微短剧的相关研究正处于起步阶段。大多是通过案例分析、深度访谈等方法对微短剧的叙事内容展开研究,注重对微短剧剧情内涵、制作技术等艺术属性的分析;部分研究从传媒经济学视角出发,聚焦于微短剧行业的发展策略,对微短剧的行业生态、平台发展等建设路径进行探索,其目的是提供业务性指导;极少研究涉及受众层面,且多集中于理论探讨,但缺少结构性的实证与量化研究。具体来说,当前微短剧领域的相关研究存在以下两点不足:(1)多聚焦于分析微短剧作品的叙事内容,对其叙事呈现的外在节奏重视不足;(2)虽然少量研究已关注到微短剧的叙事呈现特征与传播效果,但对二者与受众之间的具体关联缺乏系统性分析,学理上微短剧叙事呈现节奏对受众认知与情感的影响机制依旧模糊。由此引出了本研究的核心议题:微短剧的叙事呈现节奏对受众认知与情感的影响机制是怎样的?

弹幕最早源自日本的Niconico网,其最大特点是允许受众在观看视频的同时将评论内容同步发送到播放画面中。作为一种高度自主的受众观看行为,弹幕能够反映受众观看视频实时的认知与情感波动。基于此,本文结合定性与定量研究方法,对微短剧的叙事呈现节奏进行概念化处理,借助计算机技术将其量化并分析微短剧弹幕信息中受众的认知与情感属性,探索叙事呈现节奏对受众认知与情感的影响机制,同时基于认知负荷与情绪归因理论解释其背后的价值逻辑和理论内涵,以期为微短剧行业的健康规范、可持续发展提供实践指导。

二、文献综述与研究假设

(一)叙事节奏作为研究取径

节奏一词诞生于美学与哲学领域,如音乐韵律、诗词格律等,节奏无处不在,“只要存在着空间、时间与能量消耗的互动,那里就存在着节奏”。叙事节奏是叙事中动作或情节布局的规律,涉及作品叙事的细节、情节和故事。在文学作品中叙事节奏控制着情节发展,调节着读者的情感运动。一般将电影、电视剧、纪录片等视听作品的叙事节奏分为内容节奏与形式节奏两类,本文研究的叙事呈现节奏即为形式节奏。从媒介关系上看,微短剧脱胎于短视频,是对电影的“拆分”、对电视剧的“短化”,与网络文学存在着内容书写上的复制关系,因此微短剧同样继承了传统文学与视听作品的叙事节奏特征。然而,微短剧受众群体更加下沉,在媒介偏好、观看习惯、艺术审美等方面与传统媒介作品的受众有较大差异,微短剧的叙事节奏对受众认知和情感的影响机制研究尚是一个空白,其难点便在于如何处理微短剧“短平快”的叙事呈现节奏。

“节奏是一个极难把握的概念”,那么,叙事呈现节奏可以被直观地描述吗?传统文学或影视研究多从情节发展、剪辑策略、艺术价值等角度分析叙事节奏,如电影常按“起承转合”四阶段划分叙事节奏。但微短剧单集时长通常不超过15分钟,情节转换快、场景切换频繁,传统宏观的叙事结构难以适用,其叙事呈现节奏尚缺乏可操作的结构化处理方法。随着信息传播技术的发展,“视觉优先”的信息处理范式逐渐形成,镜头持续时间、转换频率等视觉特征成为推动微短剧叙事的重要手段,与叙事话语高度耦合,角色、物体等符号的场景连贯性直接影响受众对作品叙事节奏的感知,此时视觉场景的转换快慢直接决定了微短剧叙事信息的传递效率,能够直观地反映微短剧的叙事呈现节奏。近年来,计算机视觉技术不断进步,通过亮度直方图等视觉特征来提取并分析视频叙事场景关键帧的方法已经成熟,这为微短剧叙事呈现节奏的具象化提供了新视角和技术路径。

(二)微短剧受众的认知负荷与情感体验

认知是指人类个体透过思想、经验和感官获得知识、解决问题的过程和能力。约翰·斯威勒于1988年提出认知负荷理论,认为认知是一种资源消耗,个体进行认知加工会消耗认知资源。认知负荷可分为内在、外在与关联三类:内在认知负荷源于内容本身的复杂性,外在认知负荷来自信息呈现方式或干扰因素引发的额外负担,而关联认知负荷则有助于促进信息加工与知识整合。研究表明,信息结构复杂性较高时,受众更容易出现认知过载。叙事呈现节奏既是微短剧本身内容复杂性的体现,也涉及微短剧内容的呈现方式,能够影响受众观看微短剧时的内在与外在认知负荷,微短剧叙事呈现节奏加快可能加重认知负担,进而影响信息处理能力。

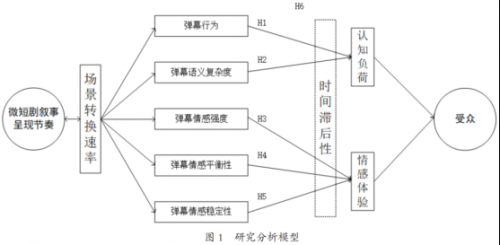

受众的弹幕行为受“自我效能”与“外部环境”两类因素的影响,其中自我效能是个体对完成任务能力的主观判断,与认知负荷息息相关。认知负荷增加会削弱个体的自我效能,而自我效能增强则会提升受众实施弹幕行为的可能性,这表明弹幕数量能在一定程度上反映受众观看时的认知负荷程度。研究指出:认知负荷与个体表现存在“倒U型”关系,即在某个最佳负荷水平下表现最佳,而负荷过高或过低都会削弱个体表现。微短剧叙事呈现节奏加快会引起受众的认知负荷增大,降低受众的自我效能感,进而减少观看时的弹幕行为,导致该时间节点的弹幕数量下降,但由于认知负荷与个体表现之间存在“倒U型”关系,弹幕数量可能会先上升再下降。综上,本研究提出假设1:

H1:微短剧叙事呈现节奏与受众的认知负荷呈现正相关关系,其具体表现为叙事呈现节奏加快时,弹幕数量将会先增加再减少。

此外,弹幕的文本内容在一定程度上也能够反映出受众的认知负荷情况。文本结构与其叙述性强弱会影响受众的认知资源分配,过于复杂的文本会增加其认知负荷。中文作为语义型语言,其语义显著影响着文本的整体复杂度,语义复杂度高的弹幕文本需要受众付出更多的认知资源,语义复杂度低的弹幕则相反。因此认知负荷高时,受众倾向于发送语义复杂度较低的弹幕,认知负荷低时则相反。综上,本研究提出假设2:

H2:微短剧叙事呈现节奏与受众的认知负荷呈现正相关关系,其具体表现为叙事呈现节奏加快时,高语义复杂度弹幕的比例将会先增加再减少;低语义复杂度弹幕则相反。

叙事传输理论认为受众的情感体验是依赖整个叙事结构实现情感唤醒的过程,而叙事呈现节奏是叙事结构在速度方面的体现。因此,除理性的认知维度之外,受众非理性的情感体验也同样受叙事呈现节奏的影响。学界普遍认为影视作品的背景音乐节奏能够显著影响受众的情感体验、辅助作品叙事,但目前聚焦视频叙事呈现节奏本身的研究较为缺乏。本文借鉴韦伯的动机与情绪归因理论,将叙事呈现节奏视为影响受众情感体验的重要外部因素。韦伯认为归因是介于行为刺激和后续行为之间的内在认知过程,会影响个体的期望和特定情绪与情感的形成,归因可分为原因的部位、稳定性以及可控性三大类。部位强调行为是由内部因素还是外部因素引起的,稳定性强调导致事件发生的原因是否变化,可控性强调个体是否能够控制或改变导致事件发生的原因,以上归因类别均会对个体的情感产生一定影响。从归因的方式来看,叙事呈现节奏变化频繁、不可控,属于外部归因,而不可控的归因会对受众的情感反应与行为产生积极影响,因此叙事呈现节奏变化越快,其归因的可控性越弱,受众的情感体验越强烈。综上,本研究提出假设3:

H3:微短剧叙事呈现节奏与受众的情感体验强度呈现正相关关系,其具体表现为叙事呈现节奏越快,受众的情感体验反应越强烈,该时间节点的弹幕情感强度越高。

除强度外,平衡性与稳定性也是衡量受众情感体验的重要指标。有研究指出小说中的叙事内容变化能够引发读者不同种类的情感反应,这种情感反应在受到剧情影响的前500毫秒内即可发生,这表明受众情感体验的类型、变化速度都受到作品叙事结构的直接影响。微短剧快速变化的叙事呈现节奏会引发受众不同倾向的情感体验,使受众整体的情感体验更加平衡;同时会导致受众情感变化速度加快,受众的情感体验稳定性下降,因此叙事呈现节奏可能会影响受众的情感体验平衡性与稳定性。综上,本研究提出假设4与假设5:

H4:微短剧叙事呈现节奏与受众的情感体验平衡性呈现正相关关系,其具体表现为叙事呈现节奏越快,受众的情感体验越平衡。

H5:微短剧叙事呈现节奏与受众的情感体验稳定性呈现负相关关系,其具体表现为叙事呈现节奏越快,受众的情感体验越不稳定。

此外,在微短剧的观看过程中,受众需要时间去理解剧情、感受叙事呈现节奏的变化,其认知与情感反应并不是瞬时的,其弹幕行为存在一定的时间滞后性。同时受众发送弹幕可能是受到前一刻他人弹幕的影响,从而导致弹幕数据存在一定的自回归效应。因此,叙事呈现节奏对受众认知负荷与情感体验的影响在时间维度上可能是滞后的。综上,本研究提出假设6:

H6:微短剧叙事呈现节奏对受众认知负荷与情感体验的影响存在一定的时间滞后性。

基于以上研究及相关假设,本文构建研究分析模型(图1)。

三、研究设计与实验操作

(一)研究数据及其预处理

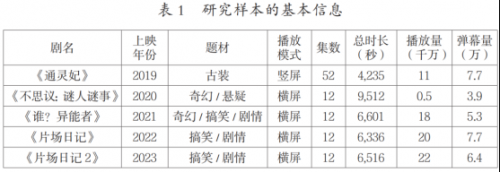

本文的微短剧及其弹幕数据来源于哔哩哔哩(Bilibili,下文简称“B站”)。B站是国内最早引入弹幕功能的在线视频网站之一,弹幕功能是B站最大的特色。本文采用Acghelper插件工具抓取微短剧样本的视频与弹幕内容。首先在B站“电视剧”专栏中筛选2019-2023年上线、风格为“短剧”的微短剧作品(B站首部微短剧发布于2019年)。为避免样本集中于某一年度,确保代表性与广泛性,依据播放量与弹幕量,每年各选1部,共计5部作为研究样本,均为各年份“短剧”板块播放量与弹幕量前列作品(表1)。随后于2024年11月12日爬取其弹幕数据,总量达42.6万条。考虑到视频开头与结尾包含广告、片头/尾曲等非叙事内容,本文将其及对应弹幕一并剔除,最终获得27,634秒有效视频及262,891条有效弹幕。

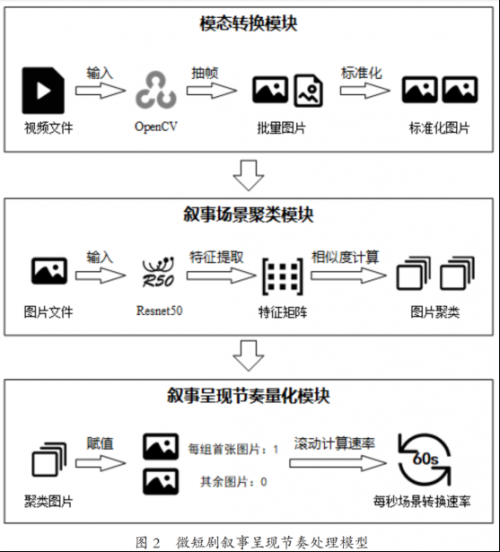

(二)叙事呈现节奏的量化与计算

本文使用微短剧画面场景转换的速率来表示其叙事呈现节奏,基于卷积神经网络(CNN)构建了叙事呈现节奏处理模型(图2)来量化与计算微短剧的叙事呈现节奏。值得注意的是,叙事呈现节奏不仅由视觉信息决定,还受到台词、声效、配乐等要素的共同作用,但鉴于视觉画面是微短剧多媒介竞争中的定调媒介,在情感传递、场景构建和信息密度方面具有不可替代性,同时微短剧台词、音效存在同质化、简约化等问题,因此本研究侧重于量化视觉节奏,未对其他模态的叙事呈现节奏展开进一步的分析。

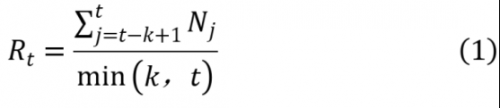

在模态转换模块中,本文利用 Python 的 OpenCV 库以每秒一帧的方式将视频转为图像,并统一格式为“224×224×3”(224像素为尺寸,3为RGB通道)。在叙事场景聚类模块中,使用预训练的 ResNet50 模型提取每张图像的特征向量,捕捉颜色、纹理、形状等语义信息。ResNet50是专注于计算机视觉领域的神经网络模型,广泛用于图像分类与特征提取任务。随后,通过计算相邻图像的余弦相似度判断相似度,若相似度≥0.8,则划为同一组,代表同一叙事场景;否则新开一组。在叙事呈现节奏量化模块,本文将每组的第一个切片赋值为1,代表在该节点微短剧存在叙事呈现节奏上的变化,其余切片赋值为0,场景转换速率的计算采用了滚动平均(Rolling Mean)的思路,通过计算每 60 秒时间窗口内的镜头切换次数平均值,得到动态变化的镜头切换速率,对于时间节点t的场景转换速率公式可表示为:

其中Rt表示第t秒的场景转换速率,Nj表示第j秒的场景转换节点值(为0或 1),k为动态的时间窗口大小(本文k为60),min(k,t)表示实际计算时间窗口中的有效行数,对于前几行(不足60行时),只计算已有的行数。本文在微短剧叙事呈现节奏处理过程中使用的Python版本为3.10,tensorflow版本为2.16.1。

(三)弹幕数据的语义复杂度分类与情感特征值计算

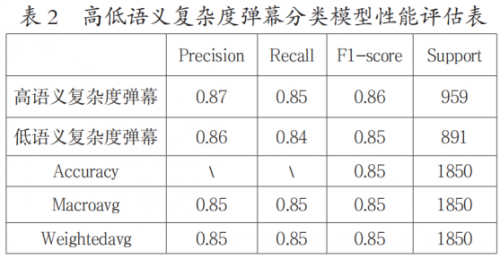

在弹幕数据的语义复杂度分类方面,本文采用ERNIE模型提取弹幕文本语义特征,结合逻辑回归模型进行分类。根据文本长度、词汇多样性、句法结构与语义深度,将弹幕划分为高语义复杂度(如“我在蜜雪冰城门口,刚唱了一曲茉莉花……”等)与低语义复杂度(如“哈哈哈哈”“啊?”等)。为保证标注的科学性与代表性,本文基于95%置信水平抽样,先抽取了 384 个样本进行标注,之后逐步增加标注数据以提高标注集数据的平衡性和代表性,最终选取并标注了3,700条弹幕。每条弹幕由两位标注员独立标注,Cohen’s Kappa系数达0.89,不一致数据由第三人复核,最终形成高复杂度1,953条、低复杂度1,747条的标注集。之后,使用 ERNIE 模型提取标注集的语义特征,ERNIE模型是基于 BERT 的深度学习语言模型,用于生成语义嵌入,相较于BERT模型,ERNIE 模型处理中文任务的效果更好,能够有效提取弹幕文本的语义特征。随后构建弹幕文本的语义特征矩阵与语义复杂度标签向量,在标准化处理后,使用逻辑回归模型进行拟合,并通过测试集(随机抽取50%标注数据)进行评估。模型总体准确率为85%,即在1850条弹幕中正确分类率为85%,无论宏平均(Macro Avg)还是加权平均(Weighted Avg)结果均稳定,表明模型在两类弹幕分类中具备优异性能(表2)。最后将所有弹幕样本经同样流程提取特征,并利用训练完成的逻辑回归模型进行分类。

在弹幕数据的情感特征值计算方面,本文使用 SnowNLP 进行情感强度分析,并结合每秒弹幕的情感分布统计和动态变化计算,提取了微短剧每秒弹幕文本,包括情感强度、情感稳定性、情感变化率在内的情感特征值。首先,使用SnowNLP 模型对每条弹幕进行情感强度分析,SnowNLP是一个用Python开发的自然语言处理库,支持多种中文文本处理功能。其次,SnowNLP对文本情感极性处理的得分范围为[0, 1],本文通过处理将其转换为[-1,1],得分大于0表示弹幕文本情感极性为正面,等于0表示中性,小于0表示负面。最后,为了分析情感在时间维度上的变化趋势,将弹幕按秒级时间点分组,并计算每秒钟所有弹幕数据的情感特征值。弹幕情感强度通过每秒内所有弹幕情感极性得分绝对值的总和来体现,其计算公式为:

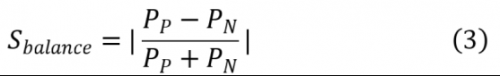

其中n 为该秒内的弹幕数量,Si为第i条弹幕的情感得分;弹幕情感平衡性通过情感平衡度来体现,情感平衡度能够衡量正面弹幕与负面弹幕数量的比例差异,其计算公式为:

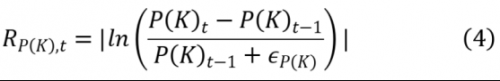

其中PP、PN分别代表正面、负面情感弹幕的比例,弹幕平衡度的值越高代表正负情感的弹幕比例差异越大,受众的情感体验越不稳定。最后,本文计算了每秒钟弹幕情感类型比例的时间变化率来体现弹幕情感稳定性,其计算公式为:

其中K代表情感极性类型(正面、负面、中性),P(K)t代表第t秒内K类情感的比例,

![]()

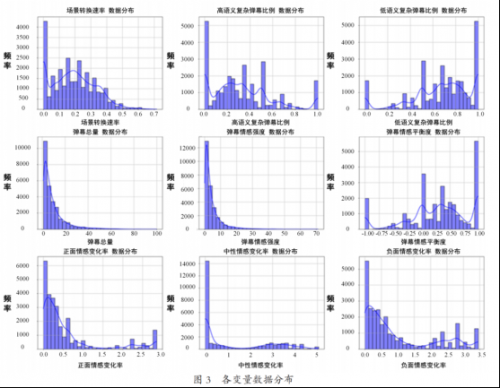

(四)研究变量分析

在前期数据处理与计算的基础上,本文将各变量数据的基本情况进行统计(表3),发现变量数据不符合正态分布,且均未通过拉格朗日乘数检验,这表明变量的数据分布存在过度离散现象(图3)。过度离散是实际观测到的数据分布和拟合连接函数所对应的理论分布存在差异时表现出来的一种统计现象,在现实数据中较为常见。

学界常用负二项回归模型来处理过度离散数据,其基本形式可用公式表达为:

其中

![]()

![]()

![]()

针对假设6,本文采用Granger因果检验分析叙事呈现节奏与受众认知、情感之间的时间因果关系。Granger检验广泛应用于经济学、行为科学等领域,是时间序列因果分析中公认的权威方法,具备较高科学性与认可度。其核心在于检验一个变量及其滞后项是否能显著预测另一个变量,前提是变量序列需平稳或协整。本文使用ADF单位根检验与E-G两步法(Engle-Granger)对变量序列进行平稳性与协整性检验。ADF检验的原假设为“存在单位根”,p值小于0.05即为平稳序列;E-G法则认为协整的时间序列之间的线性组合是平稳的。检验由Python中statsmodels.tsa.stattools模块实现,结果表明,场景转换速率与其余各变量均存在协整关系(表4),符合Granger因果分析的前提条件。

四、研究结果

(一)叙事呈现节奏对微短剧受众认知负荷的影响分析

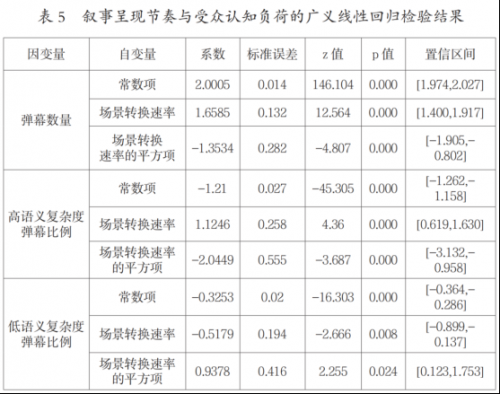

以微短剧每秒的场景转换速率为自变量,以受众发布的弹幕数量、高/低语义复杂度弹幕比例为因变量进行负二项回归分析(表5)。

回归分析显示,场景转换速率对弹幕数量、高/低语义复杂度弹幕比例均具有显著的非线性影响。其中场景转换速率与弹幕数量、高语义复杂度弹幕比例之间均呈现出“倒U型”关系,与低语义复杂度弹幕比例之间呈现“U型”关系,H1、H2得到支持。可见,对于受众的认知负荷而言,微短剧的叙事呈现节奏存在一个临界值,微短剧创作中需要合理把握叙事呈现节奏,避免叙事呈现节奏过快或过慢,以优化受众的观看体验。以上变量回归方程见图4。

(二)叙事呈现节奏对微短剧受众情感体验的影响分析

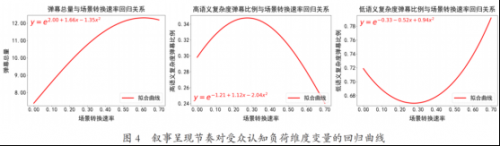

以微短剧每秒的场景转换速率为自变量,以受众发布的弹幕情感强度、情感平衡度、情感类别比例时间变化率为因变量进行负二项回归分析(表6)。

回归分析显示,场景转换速率对弹幕情感强度、弹幕情感平衡度、情感类别比例时间变化率均具有显著线性影响。场景转换速率对弹幕情感强度的影响为正(系数为0.6317,p<0.001),表明随着场景转换速率的增加,受众的弹幕情感强度显著提升;场景转换速率对弹幕情感平衡度的影响为负(系数为−0.1879,p<0.001),表明叙事呈现节奏的加快会使受众情感体验的正负面情感比例更加接近,提高其情感体验的平衡性。H3、H4成立。场景转换速率对正面情感变化率的影响为正(系数为0.1414,p=0.014),对中性、负面情感变化率的影响为负(系数分别为−0.1676、−0.1823,p<0.001),表明叙事呈现节奏的加快可以引发受众正面情感体验的快速变化,但会减慢中性与负面情感体验变化速率,H5不成立。以上变量回归方程见图5。

(三)时间因果关系分析

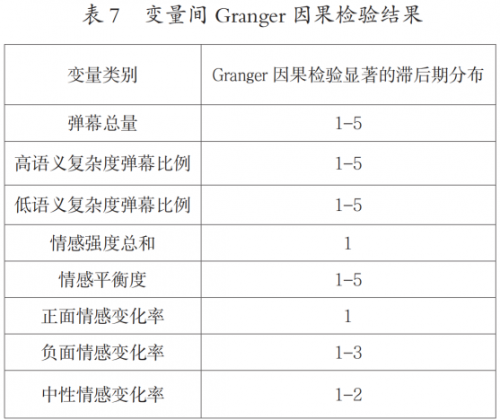

本文将Granger因果检验分析设置5个滞后期(5秒内),逐步检验各滞后期下场景转换速率是否对其他变量具有显著的时间因果关系(表7)。

结果表明,场景转换速率与其余变量之间均存在显著的时间因果关系,H6得到支持。在前5个滞后期内,受众认知负荷维度的变量与场景转换速率存在显著因果关系;除了情感平衡度外,受众情感体验维度的变量均在1-3滞后期内受到场景转换速率的显著影响,这表明叙事呈现节奏对受众认知方面的影响滞后时间更长,而对受众情感维度的影响时间较短。

五、结论与讨论

(一)研究结论

本研究以叙事呈现节奏为研究视角,通过对微短剧及其弹幕数据的分析,探讨叙事呈现节奏对受众认知负荷与情感体验的影响机制,结论如下:(1)叙事呈现节奏对受众认知负荷具有显著影响,节奏加快时认知负荷上升,表现为弹幕数量和高语义复杂度弹幕比例呈“倒U型”关系,即适度节奏可提升认知参与度,过快则引发负荷过载,抑制互动意愿;(2)叙事呈现节奏越快,受众情感体验强度越高,弹幕中的情感表达更为强烈;(3)叙事呈现节奏有助于增强情感体验的平衡性,节奏越快,受众的情感体验越平衡;(4)叙事呈现节奏对情感体验的稳定性影响不一,正面情感稳定性随节奏加快而增强,中性与负面情感则相反,可能与本文研究的微短剧样本多为古装、搞笑、剧情等轻松题材有关,因此较少激发受众的非正面情绪;(5)叙事呈现节奏的影响存在时间滞后性,对受众认知影响的滞后时间较长,对情感影响的滞后时间则较短,表明叙事呈现节奏对受众情感体验影响的即时性更强。

(二)研究讨论

当前部分研究对微短剧的“加速暴力”进行了批判,认为其争夺着受众稀缺的注意力资源、吞噬着主体的情感吐纳能力,给屏幕前的观众带来了新的认知与情感异化困境。面对微短剧这一新生事物,如上观点在媒介哲学层面对其进行反思的同时不免略显悲观。本文通过对微短剧受众弹幕行为的分析,发现在面对叙事节奏不断加快的剧作时,受众并不是完全被动消极地受其影响,而是会采取各种措施来应对这种变化,弹幕便是一种自发的调节性行为。首先,当叙事呈现节奏超出临界值时,受众过大的认知负荷会迫使其寻求某种方式来缓解信息处理的压力,弹幕正是有益于此的外显性调节行为,它不仅能够表达受众对内容的即时反应,也在一定程度上缓释了他们的认知负荷。其次,弹幕作为一种实时的互动媒介,能够承载受众的情感宣泄,帮助他们缓解因叙事过快而产生的情感波动,维持整体的情感平衡性,使之适应微短剧的叙事变化。最后,叙事呈现节奏对受众弹幕行为的影响存在时间滞后性,某一时间节点的叙事呈现节奏若发生变化,受众需要逐渐适应,并对叙事内容牵涉的信息进行整合,其具体表现即后续的弹幕行为。

微短剧的叙事呈现节奏亦能影响受众的情感体验,但其更多影响的是受众的情感变化形式,而非情感倾向。作为基础的情感维度,受众的情感倾向主要由作品的叙事内容所决定,叙事呈现节奏无法从根本上突破叙事内容对情感基调的约束、扭转受众的情感倾向,其更多作用于受众情感体验的强度、平衡性、稳定性等动态特征,是受众情感体验的“变压器”而非“转换器”,在情感体验中,叙事内容依然占据核心地位。这意味着,叙事呈现节奏对受众的情感体验能够提供短期的、即时的影响,但受众情感倾向的长效塑造仍然依赖于作品叙事内容本身的深层力量与价值内涵。

此外,本研究以场景转换速率为微短剧叙事呈现节奏的表征,但台词、声效、背景音乐等元素同样在微短剧叙事呈现中发挥作用,仅依赖视觉模态的叙事呈现节奏无法全面反映其对受众认知和情感的影响,可能会在各变量之间的相关性上存在一定的误差。例如,高语速或高信息量的台词可能加重受众的信息处理负担、旋律舒缓的背景音乐可能会降低受众情绪波动等。但毋庸置疑,在高度依赖视觉信息的“屏幕”模式下,场景转换速率依然是衡量叙事呈现节奏的重要指标,能够反映微短剧叙事呈现节奏的核心特征。

总体而言,本研究从理论、方法和实践三个层面系统探讨了微短剧叙事呈现节奏对受众认知负荷与情感体验的影响机制,为该领域提供了新的研究视角与路径。在理论层面,基于认知负荷与情绪归因理论,从“场景转换速率”出发,构建了叙事呈现节奏的分析框架,并结合弹幕行为与文本,从微观角度揭示了叙事呈现节奏与受众认知、情感之间的作用机制,拓展了上述理论在传播学中的应用边界。在方法层面,本文构建了基于卷积神经网络的视频场景转换速率量化模型,实现了视觉叙事呈现节奏与弹幕文本之间的跨模态分析,为后续研究提供了新的方法路径。在实践层面,叙事呈现节奏对受众认知与情感具有多维度的影响,微短剧创作者和传播者可根据微短剧作品的目标与受众需求,对叙事呈现节奏进行调整优化,以实现更精准的信息匹配。

(三)研究不足与展望

尽管本文在探讨微短剧叙事呈现节奏对受众认知与情感的影响方面取得一定进展,仍有不足:首先,叙事呈现节奏具有多维属性,本文仅从场景转换速率出发,聚焦视觉节奏,未来研究可进一步引入背景音乐节奏、对白语速、画面切换流畅性等要素,构建更为全面的叙事呈现节奏分析框架。其次,本文样本来源于B站,其用户以青年为主,不同年龄群的媒介使用习惯与节奏感知存在差异,后续研究可通过多平台数据验证结论的普适性。最后,本文未充分考虑外部变量的调节作用,未来可引入观看设备、观看情境等情境因素,深入探讨其对叙事呈现节奏影响效果的调节机制。

作者:孙鹤立,西安交通大学新闻与新媒体学院教授,陕西西安710049;

郭沛豪,西安交通大学新闻与新媒体学院博士研究生,陕西西安710049;

汪文斌,西安交通大学新闻与新媒体学院教授,陕西西安710049;

李鹏,西安交通大学新闻与新媒体学院博士研究生,陕西西安710049

原文刊载于《新闻界》杂志2025年第7期.

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号