摘要:【目的】本研究旨在探究文旅微短剧如何利用多模态话语实现意义的表达。【方法】本文采用了文献研究、案例分析等方法,以多模态话语分析框架为理论基础,从视觉和听觉模态上对文旅微短剧的文化、语境、意义、形式和表达五个层面的“视频化”传播形态进行话语分析。【结果】以视觉模态为主、听觉模态为辅的多模态话语表达是文旅微短剧的主要话语方式,以地域特色为文化根基,通过深入浅出的话语基调,在科技赋能下利用声觉合一模式让观众感受地方文旅的魅力。【结论】未来,文旅微短剧仍需秉持“内容为王”的要旨,将文旅元素转化为艺术元素,深入挖掘其文化内涵,同时依托大数据,实现文旅微短剧的精准触达,打造真正的文旅融合产业链。

关键词:微短剧;多模态;话语表达;视觉叙事;视听传播

DOI:10.19483/j.cnki.11-4653/n.2025.02.003

本文著录格式:高宪春,屈锦培,赵雪松 . 竖屏时代文旅微短剧多模态话语叙事研究 [J]. 中国传媒科技,2025,32(2):25-31.

基金项目:江苏省人文社科项目“基于网络虚拟主播的 Z 世代青年群体情感消费研究”(KYCX24_3044)阶段性成果。

作者简介:高宪春(出生年 1976—),男,籍贯山东兖州,教授,江苏师范大学传媒与影视学院,研究方向为新媒体传播;屈锦培(1999—),女,江苏南通,硕士研究生,江苏师范大学,研究方向为新媒体传播;赵雪松(2000—),男,山西忻州,硕士研究生,江苏师范大学,研究方向为新媒体传播。

导语

随着竖屏时代的到来,微短剧作为当下新兴的内容形态,凭借体量轻、节奏快、表现力丰富等特点迅速席卷网络,其中文旅微短剧以“微短剧 + 文旅”的模式成为微短剧的重要类型之一。它是将文旅元素融入剧情的微短剧,涵盖但不限于传统文化、非遗文化、历史名城、家国情怀、城市文明等多元方向,借助网络视听平台,创造性地将剧情、地域文化、旅游紧密结合,将视觉模态和听觉模态等深度融合,将各具特色的地域风情具象化表达,以生动形象、丰富多彩的表现形式呈现在大众眼前,拉近大众与地方之间的距离,突破时空限制,唤起大众的关注与热情。本文通过相关实例,从文化、语境、意义形式和表达等层面探究文旅微短剧如何利用不同模态之间的互动,实现多模态语篇的整体意义建构。

NO.1

文献综述

随着网络科技的快速发展,尤其以新媒体技术为代表的数字技术发展,人们传统的交流和传播方式正在经历巨大的革新,语言文化的传播体系也因此得到重新定义和构建。单一的符号模态已难以满足受众的需求,符号模态逐渐趋于多样性,现代网络视听技术为语言文化的传播提供了更多可供选择的模式,人们可以利用不同的符号模态来实现话语表达的最大化 [1]。模态是指包括图像、书面及口头符号、手势、声音、气味等在内的通过具体感知过程进行阐释的符号系统 [2]。话语是特定语境下的交流方式,它受到思想观念、价值取向以及文化思维方式的影响 [3]。其表现形式多种多样,既包括声音、文字等语言模态,也包括表情、动作、旋律等非语言模态。通过语言模态和非语言模态的结合,共同构建话语的整体意义,从而使传递的信息更加丰富和立体,进而影响受众对信息的接收和理解。

R.Barthes于1977年在《图像的修辞》一文中开创了多模态话语研究的范例,并在文中首次探讨了视觉图像与语言在传递意义时的相互影响,为后续多模态话语分析研究奠定了理论基础 [4]。自2002年举办的首届国际多模态话语交流研讨会以来,历经40多年的发展与沉淀,多模态话语分析逐渐从单一研究领域演变成融合多元理论的综合模型。学界将多模态话语分析理论框架主要分为“三大流派”:一是由Kress和van Leeuwen所倡导的社会符号学视角下的“系统功能符号学”,其关注图像与文本之间的交互作用;二是由Norris提出的“多模态互动分析”,其着重分析人类交流时语言、姿势、动作、距离等多模态的协同作用;三是以Gu为代表的“语料库语言学多模态话语分析”,其强调感官与外部媒介环境的互动 [5]。

自2003年起,国内学术界开始关注多模态话语分析的研究,其中李战子对Kress等人提出的多模态话语分析框架进行了深入解读,并强调了多模态话语研究对语言学和语言教育领域的重要性 [6]。此后,国内学者对多模态话语进行了广泛深入的研究,如张德禄在吸收海外学者研究成果的基础上,提出了一个全新的多模态话语分析框架。他将话语表达的构成要素主要分为四个方面,即文化层面、语境层面、内容层面和表达层面,并指出在多模态话语研究中,理解不同模态的形式特征及其相互关系的重要性,为语言教育和交际实践提供了新研究视角 [7]。学者潘艳艳从认知语言学的视角出发,提出了“认知-功能”分析法,她借鉴了认知语言学中隐喻和转喻的概念,认为符号特征、符号意义的潜在形式以及语篇的认知机制是多模态语篇分析的关键要素,同时,强调隐喻和转喻作为人类最基础的认知机制,不仅存在于语言模态中,也广泛存在于非语言模态中 [8]。

本研究立足于上述相对完善的多模态话语分析的理论框架和模型之上,以Norris的“多模态互动分析”框架为出发点,在图像、文字、背景音乐等语言模态与非语言模态的交互中,从文化、语境、意义、形式和表达层面的主体框架下,对文旅微短剧进行多模态话语分析。

NO.2

文旅微短剧的多模态话语分析

2.1 文化层面:地域特色和故事情节共塑地方文化

文化层面是多模态交流得以实现的关键层面,它不仅决定了交流的传统、模式和技术,还对情境语境的解读能力产生直接影响 [9]。符号是文化内涵和价值的重要载体,文旅微短剧通过图像模态将文化元素直观呈现或将其与故事情节巧妙融合,从而突出其背后承载的历史文化故事,在无形中展现其潜藏的地域文化魅力和人文情怀,以厚重的文化底蕴奠定文旅微短剧的行文基调,从而实现观众与一方地域的“灵魂碰撞与升华”。

例如,由苏州广电推出的文旅微短剧《一梦枕星河》就是将苏州的地域特色与非遗文化的巧妙结合。非遗文化的传承,必然离不开特定的象征符号,图像模态则是其在文旅微短剧中最直观的呈现形式。图像模态作为视觉符号,包括动态图像和静态图像,共同通过视觉效果来达到话语表达的目的,微短剧中错落有致的古城、移步换景的园林、时尚新潮的园区、精细雅致的苏绣、底蕴深厚的苏扇、经典诱人的传统美食等图像模态,从视觉上展现出苏州的风景之美、匠心之美、生活之美。在不同的景别切换、镜头移动中,苏绣、宋锦、评弹等非物质文化遗产无处不在,无时不有,处处未提文化,却处处都是文化。一镜一景的绝妙镜头语言,使镜头中的苏州味道几乎“溢”出屏幕。此文旅微短剧是将非遗文化元素通过具象化的图像表达,让观众在非遗文化与苏州园林的文化坐标融合中,感受苏州的魅力,让传统文化变得“鲜活”,让观众从视觉上感受其文化韵味。

2.2 语境层面:话语范围和话语方式共建情景语境

多模态话语分析的语境层面,是指多模态符号资源相互作用的环境,是对整个话语产生影响的环境因素的综合 [10]。语言学家Halliday认为语境包括情景语境和文化语境两个方面,并指出情景语境由话语范围、话语基调和话语方式三部分组成。

话语范围指语篇的内容,包括行为发生的场地、参与者以及交际双方的身份等方面,其贯穿整部文旅微短剧的始终,是构建剧情和角色互动的基础,它决定了短剧中的人物如何交流、如何塑造形象以及与观众建立联系。如文旅微短剧《带你走进月亮里》是以湖南省张家界市桑植县为主要发生地,以坚持不婚主义的男女主人公在逃离父母安排的订婚宴路途中经历的人、情、物为行文脉络,随着主角的经历描绘出一幅诗意闲适的田园图景,展现出当地斑斓浓郁的民俗风情。以“年轻人勇敢追求爱与自由”为主线,串联起桑植地区的风景、人文、民俗特征,从风景的景别呈现、非遗文化桑植民歌到当地居民的本色出演,都是为全方位展现桑植的美景、美食、美歌、美人之美这一核心思想服务,为当代年轻人勾勒出一个治愈系的“赛博梦乡”,桑植县也因此被网友戏称为湖南版的“阿勒泰”。

话语基调指交际过程中传者与受者之间的社会角色关系,在文旅微短剧中则主要体现在人物的语言交流中。文旅微短剧主要是通过地域特色与故事情节的融合,达到塑造城市形象和传播特色文化的目的,因此在话语交际过程中,说话者多是采用平易近人、通俗易懂的叙事语调,或平铺直叙,或幽默诙谐,以达到拉近与受者之间的距离,在平等和谐的氛围下进行社会交际的目的。比如在《带你走进月亮里》中,除却两位主角外,大部分演员都是桑植本地人,从民歌传承人、非遗继承人、当地网红到导游、售货员,在剧中都是通过桑植话直接进行交流,这样的话语基调既将观众直接带入场景中,同时也将桑植人的热情好客、真挚热烈、民风淳朴展现得淋漓尽致。

话语方式指社会交际过程中的沟通形式和渠道,表现在视觉、听觉、声觉合一等方面,视觉上通过肢体语言、面部表情、眼神交流等传递情感和意图,听觉上则涉及声音的音调、音量、节奏和速度等来表达喜怒哀乐,语言上包括口头语言和书面语言,以口头语言为主。以福建文旅微短剧《来福建,欢喜就好》为例,它讲述了一对阔别几十年的爷爷奶奶在福建重逢、相恋、相守的温馨故事。该文旅微短剧结合了“黄昏恋”“直球式恋爱”“搬家式露营”等网络热梗,并以福建人特有的福建口音为主要的话语表达方式,不断制造笑点,其连续的脑洞大开和反转的剧情,让观众始终能保持好奇心和代入感,也让这部微短剧一经播出就火速出圈。爷奶诙谐幽默又富含深意的表达方式,不断引起观众的共鸣,让观众恍若身临其境,真的感受到闵式生活的烟火气。除了在语言表达上的特色出圈,在爷奶的形象塑造上也别有一番巧思。爷奶的新潮穿搭、明媚温暖的笑容、俏皮活泼的肢体动作都深深感染了观众,让观众深切感受到长辈的幸福爱情以及福建人乐观积极的生活态度,刺激了观众去福建旅游的渴望,观众在观剧时都在弹幕直呼“每个景点都想去打卡一遍!”

2.3 意义层面:模态符号和象征隐喻共谱意义华章

多模态话语中的意义层面指各种模态符号共同构建的意义和信息,涵盖对话语表达中的符号、概念、文化背景、运用规则等多方面的理解,包括字面意义和隐喻象征义等。多模态隐喻指的是能够跨越单一图像或符号的隐喻形式,它涉及从联想、理解到接收的各个层面,并且能够利用多种符号进行表达 [11]。隐喻不仅是语义表达的基本方式,而且是人类意义表达和多模态话语传递价值观的重要手法。

如湖南文旅微短剧《你的岛屿已抵达》主要就是采用隐喻手法进行话语叙事,围绕桃花源景区中男女主的轻喜日常,展现了一幅世外桃源般的田园生活图景。桃花源景区的秦谷、秦街、桃花谷等自然景观,通过镜头语言一帧一幕呈现在大众视野,其自带的自然滤镜和浓郁的田园氛围跃然台上。这种田园叙事不仅意指故事发生的地点,更是一种对生活方式和精神追求的隐喻。相传桃花源景区的秦谷就是《桃花源记》中武陵渔郎误入世外桃源的所经之路,如今通过主角夜游秦溪,缘溪而行,看萤火虫飞舞,赏花影缤纷,隐喻着人们对“桃花源”这一古典精神文化所承载的自然、宁静生活的追求。当地如诗如画的自然风光为剧情提供了绝佳的视觉背景,其与历史、文化、民俗等人文底蕴共同构建了剧情发生的文化背景和人物的情感依托。由画面到剧情,由情感到文化,共同塑造现代语义解构下的“新桃源”文化意象,隐晦表达现代人对“世外桃源”般理想生活的追求。

除了以具体的意象符号表达意义内涵,还可在角色塑造上,赋予角色一定的隐喻义,通过人物的人格特征来象征某一时代、某一类人的形象特质,从而实现隐含的意义表达。如在文旅微短剧《公主请回家》中,通过古今双时空交错的方式,将两个时代全然不同的“公主回家”双线并行,开创文化叙事的新视角。剧中男主是朔方将士,在护送公主回长安的途中意外穿越到现代;女主是自媒体主播,致力于完成爷爷接熊猫“公主”回国的夙愿。在千年前接和亲公主的故事中梦回长安,跟随熊猫“公主”归来的直播故事中再游西安,以独特的叙事视角,为观众展现不同时空下相同的责任和担当。男主象征无数为了国家安定、边疆稳固而默默奉献的将士,他们远离故土,坚守岗位,不求回报、默默无闻地用生命和热血守护国家的尊严与荣耀;女主则象征新一代年轻人对传统文化的传承和对亲情的珍视。通过古今人物的形象表征,将古代与现代的元素进行时空重塑,丰富剧情的层次同时在时光轮转间展现古城西安的千年文化底蕴和人文风貌。

2.4 形式层面:技术变革和 AI 赋能共创创新表达

在传统媒体时代,宽大于高的横屏视频一直是默认的视频标准格式,即使后来当屏幕从大屏变为小屏,从电视的大屏幕转移到每个用户的移动手机屏幕,横屏视频依然占据主导地位。然而随着智能手机的普及和移动互联网的狂飙式发展,大众的媒体消费习惯也发生了巨大的变化,越来越多宽小于高的竖屏视频进入大众视野,抖音、快手等平台的内容生产者和用户开始接受并习惯竖屏视频的生产和传播。从技术层面来看,竖屏格式在各大媒体的席卷并不是偶然,而是移动互联网使用场景不断调试后的必然结果,反映了对网络视听时代观众观看偏好的敏锐认知 [12]。进入5G时代后,互联网的发展从争夺流量转变为抢占用户,除了解决传播渠道即“用户被看见”的问题,还要进一步解决“让用户看下去”的问题,使特定内容与特定的用户习惯、心境、兴趣相匹配 [13]。因而各大社交媒体平台为了争取用户,基于差异化的发展策略,纷纷对竖屏视频积极响应,主动研发创新,促进相关技术的更新升级,不仅在内容制作、分发渠道上进行技术更新,更是在用户互动、数据分析、信息流投放等多种渠道进行技术扩展,这些技术变革共同造就了竖屏文旅微短剧的发展契机。竖屏视频的生动性和交互性催生出用户使用时的在场感,这种在场属性,既迎合了用户的媒介使用习惯,同时也影响了媒体的使用价值,更适应当下的移动媒介场景时代。

除了伴随技术变革而来的使用形式的升级,人工智能算法的加速发展,元宇宙、Web3.0等概念对传统网络形态的冲击,人工智能生成内容(AI GeneratedContent,AIGC)成为数字时代网络视听资源发展的重要趋势。在数字化时代,单一扁平化的叙事模式难以满足大众需求,视听结合下沉浸式的内容输出以在场式的视角进行内容传播,进一步扩大了文化传播效果。因而,在产业发展的驱动下,AIGC 所包含的大规模语料特征、多模态融合与转换、跨场景生成与应用等优势共同促使其迎来爆发式的增长。AIGC与文旅微短剧两个赛道各自呈现火热的发展趋势,两者的强势结合产生的新形态为微短剧市场增添了一抹亮色,带来了更多的创新和可能性,如《中国神话》《AI 我中华》《邯郸梦之 AI 在战国》《遇·长安》等作品,在 AI 助力下,文旅微短剧呈现出新的多模态文化体验方式。以《三星堆:未来启示录》为例,AI 技术贯穿其创意构思到制作呈现的全过程,大语言模型为剧情创作提供了源源不断的灵感,文本图像生成则将设计师脑海中的想象变成了现实。在这部微短剧中,AIGC不仅助力剧本创作,还参与了角色设计、场景渲染等多个环节,既生成了符合剧情需求的剧本框架和角色设定,在 AI 赋能下,每个场景都栩栩如生,让观众仿佛置身于一个真实而震撼的未来世界。这种未来技术加持下的具身传播带来现实的在场感,观众的视觉和听觉都得到极大满足,更能够身临其境,进一步增强文旅微短剧的吸引力和观赏性,观众也能更加直观感受到古蜀文明的魅力。视觉是人们最直观、最重要的感觉,通过视觉刺激,人们能够感知物体的大小、明暗、颜色、动静,获得对机体生存具有重要意义的各种信息,人类至少有80%的外界信息是通过视觉获得 [14]。AI 赋能让抽象的想象转化为现实,助力微短剧在视觉效果上呈现出传统实拍难以实现的场景和特效,“复活”历史文化遗产,增强视觉的表现力和冲击性,这种深度探索既增强了观众对历史文化的兴趣,也为传统文化的传承与创新提供了新路径。

2.5 表达层面:视觉为主和听觉为辅共引用户共鸣

在多模态话语分析的框架中,表达层面是与接收者直接接触和互动的重要环节,涵盖了语言媒介和非语言媒介。语言媒介又可以进一步划分为纯语言和伴语言两种形式。其中,纯语言媒介可以细分为两个子类别,即声音和文字符号,它们主要是直接传达信息,保障信息的有效触达。伴语言媒体则包括音调的强弱、音量的高低、字体、字号等元素,其主要功能是辅助和增强语言信息的传递,非语言媒体则涵盖更广泛的领域,如交流者的身体动作、面部表情、眼神接触以及在交流过程中使用的工具等,它们可以传递额外的信息,拓展语言的表达力,传达语言难以完全表达的情感和态度。语言媒体和非语言媒体二者相互补充,协同促进交流系统的完整,共同完成多模态话语的意义建构与传播。

在文旅微短剧中,纯语言媒体主要表现为人物台词和旁白解说,通过具体的文字符号,方便观众的感知与理解。伴语言的媒体形式有背景音乐、音效、话语音色、音调等,不同的情景,伴随人物的心情变化,其在语气表达上会有所区别,加以适当的背景音乐融入,更能增强观众的沉浸感,加深受众的临场视听体验。非语言媒体有人物的手势、动作、表情以及 AR、XR、CG、全息投影等技术赋权下的视觉呈现。如文旅微短剧《AI 美猴王》,其以花果山、连岛景区为创作核心,在视觉呈现方面利用 AI 技术对大圣殿、九龙桥、千年银杏树等标志性景观进行画面重现,在 AI 技术渲染下,这些特色景区幻化为花果山的仙境奇观,与美猴王的故事紧密相连,将 AI 技术与中国古典文学的精髓紧密结合,深入挖掘文化内涵。除了对环境场景的美学再现追求,在角色形象、故事讲述、情感传递方面也更加精细,为了给观众带来更具沉浸感的体验,将视觉元素与不同音效进行多元化搭配。全剧的背景音乐和配音都是“个性化定制”,通过不同情境下声音的适配性,实现声音与画面的强关联,呈现一场完美的视听美学盛宴。

NO.3

文旅微短剧的多模态话语叙事传播策略

3.1 话语基础:以地域文化为根本,唤醒文化认同

衡量一部文旅微短剧好坏的标准之一是文化价值,即它所呈现的地方文化特色是否能形成鲜明的文化记忆点,并唤醒观众的文化认同。文化价值是文旅微短剧的灵魂,文旅微短剧作为文化传播的新载体,其在受众接受上的易得性、广谱性,赋予了延伸人们文化感受空间的极大活力 [15]。文旅微短剧将文旅元素和微短剧的场景、情节和人物有机融合,以展现各地独有的地域特色和文化内涵,它作为传统文化和主流价值观新的凝聚地,以独特的叙事魅力展现地域文化深度,成功连接地域特色与观众的文化认同,最终实现线上故事的“种草”到线下旅游的“引流”。“微短剧 +文旅”作为新兴的文化传播模式,通过创意性微短剧内容,有效带动实景拍摄地及相关经典文旅场景的火爆“出圈”,不仅为文旅目的地带来新的客流和关注度,同时也为文旅微短剧的创作提供了丰富的素材和背景。

文旅融合是文化和旅游产业超越传统界限,相互渗透,协同发展,共同构建“发展”共同体的现象与过程 [16]。文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体,二者相辅相成,相互促进。文化赋予旅游以深刻内涵和独特魅力,旅游则是传播和体验文化的重要途径,文旅微短剧不仅在内容创作上融合文化元素,还将地域文化元素融入 IP 设计中,实现了文旅微短剧的 IP 落地转化,吸引观众探索其背后蕴含的文化价值,向观众传递深层次的文化体验。地域文化 IP 通过独特的文化符号和意象,为旅游产业注入深刻的文化内涵,这一文化符号不仅唤起了观众的文化认同感,还增强了用户与目的地的情感连接 [17]。文旅微短剧通过新内容、新模式、新业态,打造新的消费场景,充分利用当地文旅资源的 IP 化运营,助力相关文旅产品和服务开发,真正实现文旅微短剧传播地域文化,拓展文旅消费,赋能文旅发展的远景目标。

3.2 话语叙事:以情感共鸣为导向,引发情绪共振

共情是心理学领域的一个重要概念,也被称作移情或同理心,它描述了个体如何感知或想象他人的情感,并在一定程度上体验到他人的感受 [18]。这个过程可以分为三个层次:首先是情绪感染,这是最基本的共情形式;其次是观点采择,即能够从他人的角度理解和感知情境;最后是共情关注,它建立在前两个层次之上,涉及利他的心理动机和“亲社会行为”[19]。共情与传播之间存在着天然的联系,共情传播是指共同或相似情绪、情感的形成及其在个体或群体之间的传递或扩散 [20],文旅微短剧主要通过故事情节、人物塑造、地域特色等视觉和听觉的多种模态融合,引发观众情绪共情,形成态度认同,进而开展支持性行为。

相对于文字语言来说,文旅微短剧中视听化的感官刺激更能直接作用于受众,给受众带来直观的感受体验,通过对视听语言的合理编排,为观众打造共情传播的场景,并成为唤醒观众情感共鸣的主要元素。首先,在视觉符号的建构上,文旅微短剧通过代表性的地域元素特征、场景化的美学呈现、别出心裁的景别变化等手段,为观众奉献一场震撼心灵的审美体验,奠定情绪共情的基础;其次,在人物角色塑造上,通过人物丰富的情绪变化,语音语调、表情延伸、肢体动作等,给观众以临场感,置身人物所处的场景,感同身受人物的情绪起伏历程;最后,在听觉模态的辅助下,形成共情。背景音乐的功能就在于渲染氛围和烘托情绪,在特定场景下,背景音乐的引入能够加深其欢愉或悲愤的情绪,加上特写等镜头语言的助力,观众的情绪共情也因此达到高潮。在移动互联时代,公众是一个情感共同体,是在互联网技术环境下通过情感表达而连接或断裂的网络化公共形态 [21],各类媒体平台成为推动“公众情感”形成的推手。文旅微短剧的场景性、音乐性和参与性放大了观众的情绪共情,再加上媒介技术的变革所带来的技术赋能,真实的场景再现将抽象的地域文化意象具象化地表达,不仅提高了文旅微短剧的观赏性,也极大增强了观众与文旅微短剧之间的情感共振。情感上的共鸣不仅是情感驱动下的冲动,同时伴随理性意识的参与,也是受众自我认知加工后的认同结果,这意味着文旅微短剧只有通过共情化的叙事方式,将故事情景和文化氛围彼此勾连,在引发观众情感共鸣的基础上才能让观众从根本上自发接受其传递的文旅价值导向。

3.3 话语表达:以媒体融合为指引,联动多元平台

媒体融合发展自上升为国家战略以来,实现了从“相加”到“相融”的加速转向,在技术、经济、社会环境快速变化的背景下,随着人工智能技术的进步,Chat GPT、Sora等 AI 大模型正在从生成文本和图像扩展到生成视频内容,这标志着我们正步入一个以视频为中心的社会 [22]。新型的传播形式如“短视频 +”和“微短剧 +”正在兴起,同时,广电媒体也在积极构建“未来电视”和“大视听格局”的战略格局,这些都预示着“视频化”社会的来临。“视频化”传播是数字时代发展下的产物,是媒体融合的创新形式,技术赋能重塑了媒介业态和观众的观看习惯。短视频是视频的新媒介形态和内容呈现的新方式。微短剧作为一种新兴的视听媒介形态,产生与发展均离不开数字技术的推动。微短剧使短视频在媒体融合中的作用持续得到发挥,并且以新的媒体形式助力媒体深度融合发展。

随着“永久在线”“永久在场”的移动设备的介入,9∶16 的竖屏比例将观众的视觉聚焦点纵向拉长,画幅变化赋予视频焕发新活力的能力。竖屏画面一方面更加凸显角色与主题,塑造的人物形象更加立体,让观众直观清晰地观察到角色的细节变化。另一方面,画幅空间的变化让观众产生“我即中心”的凝视快感和场景体验,激发了观众与角色深度互动的猎奇体验,拉近了角色与观众之间的距离,让观众仿佛具身在场。此外,在快节奏的生活方式中,碎片化的传播备受推崇,微短剧利用社交媒体平台覆盖面广、下沉度高、引流能力强的优势,以碎片化的形式在各大平台推出,打造全方位、多层次触达的传播矩阵。文旅微短剧也不例外,在抖音、快手、B站、微信等平台均开设账号,为文旅微短剧传播造势,形成链式的网状传播。除了在媒体平台引流外,更重要的是在文化旅游方面进行垂直化内容的探索和深耕,以优质的地域特色资源和文化史料作为文本支撑,基于用户观看习惯,定制故事内容,用“强情节 + 强共情 + 快节奏 + 少铺垫”的创作策略迅速带动观众,进行精品化、主流化的内容输出。“内容为王”始终被奉为传播领域的圭臬,文旅微短剧只有在内容上不断追求创新,贴近生活讲故事,用内容打动观众,引发观众的共鸣,才能达到以微短剧带动文旅发展的最终目标。

结语

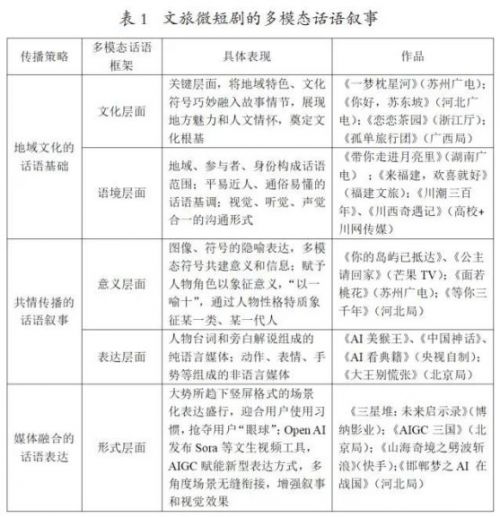

综上所述,视觉模态和听觉模态是文旅微短剧最主要的话语表达方式,从文化、语境、意义、形式和表达五个话语层面创新了地方文旅产业的传播模式,通过视听化的多模态呈现和戏剧性的演绎,向观众展现了地方的自然景观和社会样态,诠释了地方文化特色。文旅微短剧多模态话语叙事助力地方文旅发展的逻辑策略(见表 1):以地域特色元素为文化根基,以平易近人、深入浅出、通俗易懂的话语基调,借助人、景、物、情等多模态话语表达方式,通过视觉、听觉、声觉合一的模式和技术加持下的具身化传播,帮助观众直观明了地感受地方文旅的魅力,感悟地域文化特色,激活观众探索地域传统文化的兴趣,真正实现“跟着微短剧去旅行”。

文旅微短剧不仅展现了地域文化特色,还通过古今交融、尽显特色的文化符号,成功将地方推向大众视野,实现“出圈”效应,引领“跟着微短剧去打卡”的“新风尚”;既是地方宣传的新载体,更是多业态转化和营销裂变的创新模式,其技术与艺术相融合的叙事形态建构了可视化的掌上生活,让“诗和远方”近在眼前,是媒介化社会深度发展下的视听话语形态。同时,随着AIGC技术的广泛应用,文旅微短剧的精品化发展拥有更多可能,人工智能大模型的文生剧本、文生图片、图生视频等技术,深度参与到微短剧的编剧、美术、配音、编曲等各个环节,实现了文旅微短剧以低成本成就宏大场面的追求,极大拓宽了文旅微短剧的创作边界。

由此,文旅微短剧一方面秉持“内容为王”的要旨,坚持在内容创作上持续创新,将地方特色文旅资源创造性地转化为艺术元素,巧妙融入剧情,而不是简单植入,要深入挖掘文旅资源背后的文化内涵、历史底蕴和情感价值,从而使观众在拓宽视野的同时,形成情感共鸣,增强对文旅目的地的强烈探索欲望;另一方面,合理利用科技赋能提升制作效率,注入 AI 动画、AI 视频、虚拟数字人等数智化元素,丰富内容样态。同时依托大数据分析和算法推荐技术,对用户行为进行深度挖掘,从而实现文旅微短剧精准触达目标用户,提高内容传播的有效性和转化率。在文旅微短剧的商业变现上,依托于特定文化、语境、意义形式和表达等层面的多模态叙事,围绕剧情设计相应的文创产品,以剧中人物形象、旅游景点为原型创造相关衍生品,打造从文旅内容生产、产品开发到文化消费的全产业链。

参考文献:

[1] 杨道云 . 多模态跨文化传播模式的社会历史文化实现样态分析 [J]. 求索,2012(7):211-212,234.

[2]FORCEVILLE C.&Urios-Aparisi,E.Multi modalmetaphor[M].Berlin&New York:Mouton de Gruyter,2009:173-192.

[3] 李志丹 . 试谈外交话语体系建设 [N]. 中国社会科学报,2019-06-25(3).

[4]BARTHES R.Rhetoric of the Image//BARTHES R.ImageMusic Text.London:Fontana.1977:32-51.

[5] 张佐成,陈瑜敏 . 国内多模态话语分析研究述评 [J]. 中国英语教育,2011(1):1-10.

[6] 李战子 . 多模式话语的社会符号学分析 [J]. 外语研究,2003(5):1-8,80.

[7] 张德禄 . 多模态话语分析综合理论框架探索 [J]. 中国外语,2009(1):24-30.

[8] 潘艳艳 . 多模态视域下的国防话语研究初探 [J]. 外国语言文学,2016(3):153-157,207.

[9] 詹雯丽,江文豪 . 基于多模态话语分析短视频账号的传统文化传播——以《典籍里的中国》抖音号为例 [J]. 新闻世界,2023(10):118-120.

[10] 徐文灿,汪甜甜 . 多模态话语分析视域下《诗画中国》研究 [J]. 文化学刊,2024(5):75-78.

[11] 路欣冉 . 建构国家形象的多模态话语创新实践——以央视《主播说联播》为例 [J]. 记者摇篮,2024(1):21-23.

[12] 梁君健,陈慧 . 竖屏微短剧的技术演进、视听规则与文化逻辑 [J]. 中国电视,2024(8):21-28.

[13] 喻国明 .5G 时代传媒发展的机遇和要义 [J]. 新闻与写作,2019(3):63-66.

[14] 杨海波,马冬 . 新媒体视域下微短剧的发展现状及其优化创新路径 [J]. 中国传媒科技,2024(7):67-70.

[15] 何天平,李杭 . 文旅融合背景下微短剧业态的效益转化与产业赋能 [J]. 文化艺术研究,2024(4):57-64,113.

[16] 龙宇豪 . 后疫情时代文旅融合旅游产业 IP 形象设计研究[D]. 武汉:武汉纺织大学,2023.

[17] 李芷晴,吴熙为,凃志初 . 文旅融合背景下新疆地域文化 IP 设计 [J]. 湖南包装,2024,39(4):188-192.

[18]Tania Singer,Claus Lamm.The Social Neuroscience ofEmpathy[J].Annals of the New York Academy of Sciences,2009(1):81-96.

[19] 郭凯 . 文化类微短剧的共情传播路径与策略——以《逃出大英博物馆》为例 [J]. 视听,2024(7):43-46.

[20]赵建国.论共情传播[J].现代传播—中国传媒大学学报(中国传媒大学学报),2021(6):47-52.

[21] 常江 . 互联网、技术可供性与情感公众 [J]. 青年记者,2019(25):92.

[22] 孙玮 .“视频化社会”的来临——从 ChatGPT 展望媒介通用性变革 [J]. 探索与争鸣,2023(12):55-62,193.

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号