“原本计划每周去一次影院,这个夏天却只看了两部电影,剩下的时间全在刷微短剧。” 网友@小夏的这条朋友圈,道出了不少人的暑期娱乐状态。

曾几何时,暑期档电影是 “全民狂欢” 的代名词 ——2019 年《哪吒之魔童降世》狂揽 50 亿票房,2023 年暑期档总票房突破 200 亿,影院里的爆米花香味、散场后的热烈讨论,是属于夏天的独特记忆。

但 2025 年的暑期档,这份热闹却淡了许多,而微短剧的崛起,正悄然改写着大众的娱乐选择。今天,我们就透过现象看本质,聊聊这两者背后的 “羁绊” 与行业新方向。

01数据反差背后:不是 “谁取代谁”,而是 “时间争夺战”

先看两组直观数据,感受一下今年暑期档的 “冷热不均”:电影端:2023 年暑期档票房 206.20 亿,2024 年降至 116.43 亿,2025 年刚过 119.66 亿,三年间近乎 “腰斩”。不少影院经理坦言,“周末黄金场上座率都不到 50%,往年这个时候早就满场了”。

微短剧端:7月29日,QuestMobile发布数据,字节跳动旗下的红果短剧月活跃用户达到了惊人的2.1亿,同比增长179%,超过优酷;8月7日,腾讯微视“火星剧场”短剧《绝处逢她》荣登短剧榜首,日热度4930万!地铁里、奶茶店、睡前半小时,随处可见捧着手机追短剧的人。

为什么会出现这种反差?核心不是 “电影不好看”,而是用户时间被重新分配。有个说法很有代表性:“下班到家已经 8 点,看一场电影要 2 小时 + 来回通勤,太耗时间;但微短剧每集 5 分钟,吃饭时就能追完一季,还能随时暂停,完全适配我的碎片化生活。”

这种 “时间争夺战” 里,没有绝对的 “赢家” 与 “输家”,反而暴露了娱乐行业的新需求 —— 观众需要多样化的内容,来匹配不同场景下的娱乐诉求。

02微短剧向电影 “偷师”:好内容的逻辑,从来不分长短

很多人觉得,电影是 “艺术”,微短剧是 “快餐”,两者毫无可比性。但今年暑期档的案例证明,好内容的核心逻辑是相通的,微短剧正在悄悄向电影 “取经”,补足自己的短板。

1. 节奏:快而不 “乱”,用 “钩子” 抓住人心

电影讲究 “三幕式结构”,开篇就要埋下伏笔;而微短剧更需要 “每 30 秒一个小高潮”。今年暑期档电影《南京照相馆》给出了绝佳示范 —— 作为一部剧情片,它没有冗长的铺垫,开篇就用 “老照相馆藏着神秘照片” 的悬念抓住观众,每 15 分钟一个反转,让观众全程无尿点。

微短剧正在学这一点。《山河回响》作为一部战争题材短剧,没有堆砌宏大场面,而是从 “小兵救孤女” 的小切口切入,第一集就设置 “孤女被敌军追捕” 的危机,每集结尾留 “生死悬念”,让观众忍不住 “再看一集”。正如导演张磊所说:“不管是 90 分钟电影,还是 5 分钟短剧,本质都是‘讲故事’,能让观众‘想知道接下来发生什么’,就成功了一半。”

2. 情感:小切口里藏大共鸣,拒绝 “悬浮感”

电影最擅长的,是用细腻的情感打动观众。《长安的荔枝》借“转运荔枝”这一棘手难题,讲的是对小人物生存困境的共情;《南京照相馆》用“老照片”的线索,藏的是“时代变迁里的人间温情”。这些情感,无关题材,只关 “人心”。

过去,微短剧常被吐槽 “剧情悬浮”“情感假”—— 霸道总裁爱上灰姑娘、重生逆袭复仇,套路化严重。但今年暑期档的微短剧,开始向电影的 “情感细腻度” 看齐。

《念念有词》没有狗血剧情,只讲“碎碎念式的语言轰炸”小太阳女主vs“童年阴影而绝对沉默”哑巴男主,却因对话中的小斗嘴、突如其来的拥抱等细节,让无数观众看得会心一笑,播放量四天破10亿的同时,还收获了“红果平台首部双破亿短剧”的口碑。

这说明,不管是电影还是微短剧,情感共鸣才是 “流量密码”。哪怕只有 5 分钟,只要能触碰到观众心里最软的地方,就是好作品。

3. 制作:从 “粗制滥造” 到 “精致化”,细节见真章

“画面模糊、服化道廉价、演员演技尴尬”,这是微短剧过去的 “标签”。但今年暑期档,不少微短剧开始向电影的制作水准看齐。

《朱雀堂》作为民国恐怖短剧,为了将浓郁中式恐怖美学融入镜头,注重视觉语言(如深灰墨绿基调、血彼岸花、纸灯笼等意象)营造“腐朽华丽”的惊悚氛围,还是国内首部全程采用4K超高清拍摄的微短剧,画面质感远超普通短剧;《山河回响》的服化道严格还原抗战时期的军装、民居,甚至连演员的发型都参考了历史照片。观众明显能感觉到:“现在的微短剧,越来越有‘电影感’了。”

这种 “精致化” 转型,离不开电影行业的 “助攻”—— 越来越多电影编剧、摄影师加入微短剧制作,把电影的制作标准带到短剧中。正如制片人李娜所说:“微短剧不是‘低门槛’的代名词,观众的审美在提升,只有用电影的标准做短剧,才能走得更远。”

03 IP联动:从 “单向改编” 到 “双向奔赴”,打开行业新空间

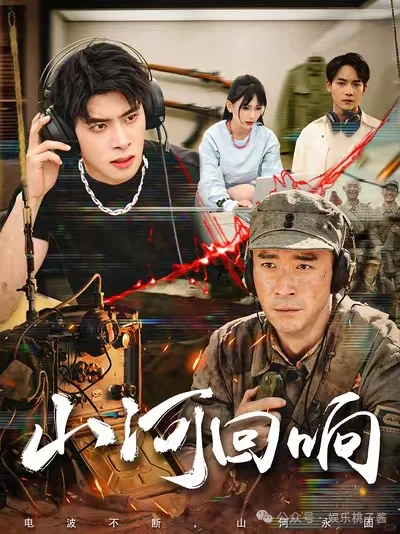

过去,IP 开发是电影的 “专属玩法”—— 小说改电影、漫画改电影,再延伸出周边、剧集。但今年暑期档,《浪浪山小妖怪》的成功,让行业看到了 “短剧孵 IP,IP 反哺电影” 的新可能。

《浪浪山小妖怪》原本是动画短片集《中国奇谭》里的一个 20 分钟故事,讲述 “小妖怪想抓唐僧,却被命运捉弄” 的搞笑又治愈的故事。因为角色可爱、剧情戳人,这个短片在 B 站单集播放量就破亿,网友纷纷呼吁 “出长篇”。今年暑期,它被改编成电影,上映后票房破15 亿,还带动了《中国奇谭》短片的二次传播。

这种 “从短到长” 的 IP 开发模式,对微短剧来说是 “福音”。微短剧成本低(单部成本通常 50-200 万)、制作周期短(15-30 天),很适合作为 IP 的 “试验田”—— 先通过短剧测试市场反应,积累粉丝,再把受欢迎的 IP 改编成电影、长剧。

04政策加持 + 观众倒逼:两者终将走向 “共生”

很多人担心,微短剧会 “取代” 电影。但事实上,今年暑期档的政策与市场反应,都在指向 “共生” 的未来。

7 月,广电总局发布《关于进一步推动微短剧高质量发展的通知》,要求微短剧 “提升制作质量,拒绝低俗内容”,同时鼓励 “电影与微短剧 IP 联动开发”。这意味着,微短剧将从 “野蛮生长” 走向 “规范化发展”,而电影也能借助微短剧拓展 IP 边界。

从观众层面来看,需求也在变得多样化。有人喜欢 “在影院里沉浸式看电影” 的仪式感,有人偏爱 “随时随地刷短剧” 的便捷性。小编觉得:周末和朋友去看电影,享受大银幕的震撼;平时课间刷短剧,放松一下。两者都是很好的娱乐选择,不存在‘二选一’。”

这种 “共生” 关系,对整个娱乐行业来说是好事 —— 电影用自己的经验,帮助微短剧提升质量;微短剧用自己的灵活性,为电影输送 IP 和年轻观众。未来,我们可能会看到更多 “电影 + 微短剧” 的组合:比如电影上映前,用短剧做预热;电影下映后,用短剧讲 “配角的故事”;甚至出现 “电影级制作的微短剧”“短剧孵化的电影 IP”。

写在最后:内容为王,从来不是一句空话

这个暑期档,电影与微短剧的 “冷热对比”,不是 “谁输谁赢” 的战争,而是娱乐行业升级的 “信号”—— 观众不再满足于 “单一形式的内容”,而是需要 “多样化、高质量、适配不同场景” 的作品。

对电影来说,需要思考如何 “适配观众的时间”,比如推出 “90 分钟以内的轻量级电影”,或者用 “短视频预热 + 影院放映” 的模式,吸引更多观众走进影院;对微短剧来说,需要继续向电影 “偷师”,在节奏、情感、制作上精益求精,摆脱 “低俗” 标签。

毕竟,不管是电影还是微短剧,最终打动观众的,永远是好内容。这个暑期档的故事,只是一个开始,未来,娱乐行业会因为这种 “双向奔赴”,变得更加多元、更加精彩。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号