「限韩令」第十年,遽然豁开了一个裂口。

横店影视集团与韩国公司Coco Media正式签约,允许该公司直接利用横店的拍摄基地和发行渠道,其所属演员可通过横店学院培训获得中国国内合法的演艺活动许可。

简言之,允许韩国剧组来横店拍摄。

这则消息首先由韩国媒体官宣,迅速传到国内各大社交平台,引发轩然大波。网友纷纷质疑此举是给「偷国」大开方便之门,毕竟前有申遗「泡菜」的匪夷之举,后有Kpop偶像团体模糊「中国结」归属的文化挪用行为。

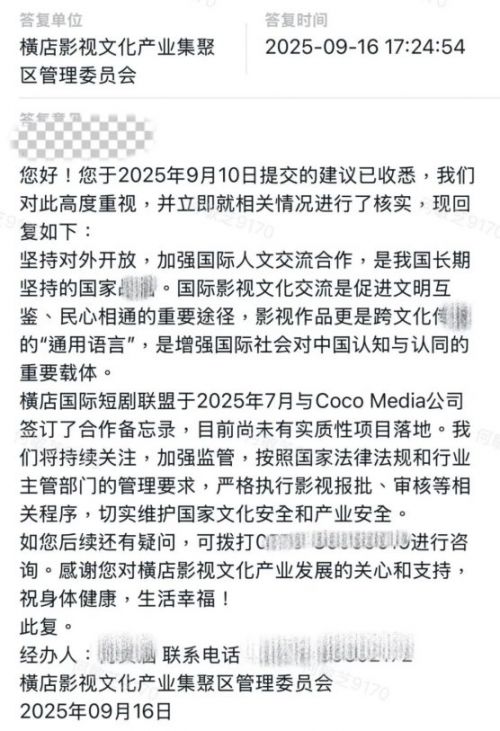

近日,该争议愈演愈烈,从线上抵制扩大为集体举报,甚至出现了谴责横店「什么钱都敢挣」「出卖文化主权」的激烈言语。对此,横店做出回应:「我们将持续关注,加强监管」,但大部分网友并不买账,要求「全面终止合作」。

面对网友们的持续抵制,「中韩合作」该以何种局面收场?横店作为国内最大的影视基地,又是在何种考量下做出的这项签约决定?

网友在「怒」什么?

中、日、韩三国由于历史原因,在语言文字与风俗习惯上存在大量相似性,以至于时常因文化归属问题产生摩擦。单从文化层面上看,我国民众对韩国的抵触程度远远大于日本,这是为何?

首先,人尽皆知韩国喜欢在明面上「偷」中华文化,不仅申遗了多项起源中国的传统文化,还在现代流行文化中挪用中国元素。去年IVE女团新歌《HEYA》的MV就大量使用了中国结、团扇、祥云等中国元素,却在宣传时大力鼓吹「韩国之美」,其心昭然若揭。

其次,韩国擅于用春秋笔法模糊中华文化,削弱中国在文化传播过程中的主体性,继而一步步将其纳入本土的文化体系,误导国际观众。前有「Chinese new year」摇身一变为「Lunar new year」,现中韩合作的报道不称横店为「中国好莱坞」,而是「东洋好莱坞」。

乍一看,这话没错,「东洋」从地理范围上来说几乎等同于亚洲,中国又属于亚洲。但仔细想想,在这个词里,中国被抹掉了,中国的成就也被置换成了东洋的成就,就好像「xx是第一名」变成了「第一名是我们班的」。

久而久之,没人会记得第一名是谁。

更令人啼笑皆非的是,东洋这个词并非韩国首创,而是由近代的日本知识分子提出。对于「东洋好莱坞」,韩国做出了0个贡献,却凭借拼接中日美三国文化实现了100分的自我传播。

不难想象,如若不监管韩国剧组的前后期制作,用不了多久,韩国古装剧中就会大量出现被歪曲成韩式建筑的中国建筑、被篡改成韩服的汉服,且剧组不需要像以往那样拙劣地照猫画虎,而可以一比一复制粘贴,甚至直接「捡现成的」。

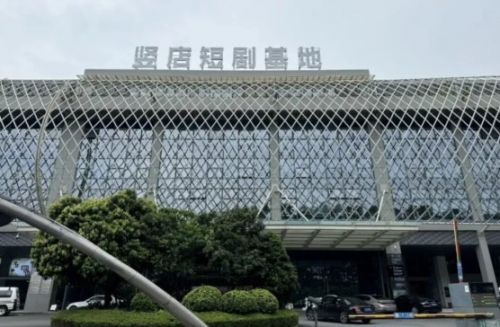

其实,横店并不是第一个与韩国公司达成合作的影视基地。

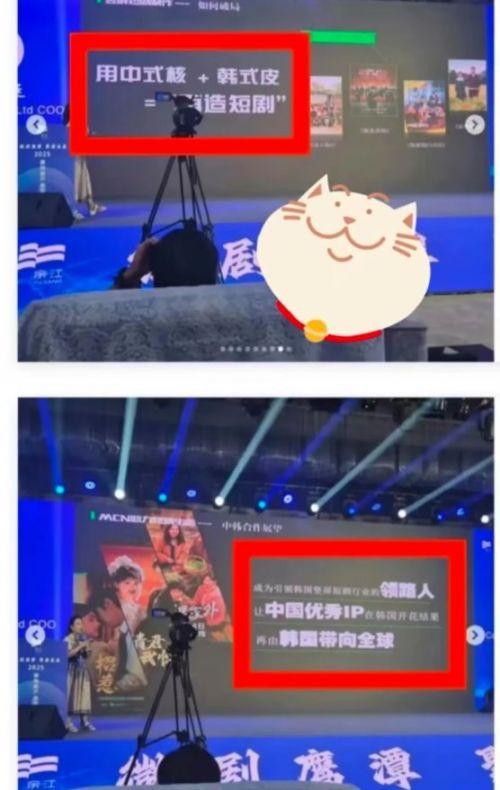

只是因为横店是国内最大影视基地而备受关注,此前江西鹰潭的微短剧产业大会就展望了中韩影视合作的愿景:「用中式核+韩式皮=再造短剧,让中国优秀IP在韩国开花结果,再由韩国带向全球」。

就目前来看,尽管中剧的声量在国际市场日益壮大,但仍未超过韩剧的覆盖面与影响力。如若再将中国的优质故事内核拱手让人,不仅中剧难以立足海外,在本土的独特性也将消耗殆尽。

更糟的情况是,短剧好不容易成为中国的招牌,转眼就会变成韩国「带向全球」的爆款。

除此之外,底层演员的生存环境也将受到冲击。前几年横店演员的数量达到饱和状态,多亏短剧的腾飞提供了大量的就业机会,如果韩国演员也要来分短剧这杯羹的话,我国演员恐怕又要落入此前入不敷出的窘境。

上述种种威胁,每一种都有着致命的风险,连圈外人都能想到,横店不可能没有事先考量,可为何最终还是做出了合作决定?

横店在「想」什么?

据相关报告,截至2024年,全国影视基地超230家,80%处于亏损状态。曾经凭借影视IP和旅游资源风光无限的影视基地,在影视寒冬的冲击下面临着严峻的生存挑战。

前几年卷起「直播带货」浪潮,杭州、广州等不少城市倾力打造直播电商基地,试图从60%的同质化中突出重围。去年短剧兴起,又有大批基地喊出「打造短剧基地」的口号,西安、郑州两地的短剧基地持续发力,在一定程度上撼动了横店的「霸主」地位。

于是,横店在深耕国内文旅产业的同时,将锚点指向了「中韩合作」。

今年5月,首届亚洲微短剧大奖在韩国釜山举办,横店影视城首次整体亮相韩国,《庆余年之帝王业》《云中谁寄锦书来》等5部出自横店的微短剧入围。其中,《桃花马上请长缨》多次登上DataEye短剧App热力榜前三,全球累计播放量超4亿,海外充值超百万美元。

此次盛会,横店通过展台、记者会与论坛等形式,显示出从拍摄基地转型为国际影视合作平台的决心,也为其正式签约韩国公司埋下伏笔。

从商业动机来看,短剧无疑是当前影视行业的重要增长点,横店需要抓住此次机遇。中国微短剧恰好因文化接近性在韩国市场表现强劲,不仅双方能促进我国微短剧明确韩国观众的喜好,便于攻入韩国市场,同时可以吸引韩国制作方使用横店的设施与服务,增加场地租赁、制作服务等财政收入。

再从行业转型的角度分析,通过借鉴韩国影视与文娱产业的成熟经验,横店能在演员培训、内容营销、剧集制作等多方面提升自身竞争力,布局新兴赛道。

最后在文化交流与输出层面,中韩合作如若完满成功,此举或成我国影视出海的先发军,推动传统文化和价值观念输出。

正如舆论之盛,此次合作的得益也相当丰厚,否则横店也不会做出签约决定。可日后如何执行和监管,防止大家的担忧成为现实,是横店需要慎之又慎决策的问题。

横店能「做」什么?

时至今日,面对网友声讨,横店方回复「尚未有实质性项目落地」,并表示会「加强监管,切实维护国家文化安全和产业安全」。至于如何监管,横店尚未给出具体条款。

想要深化国际合作、布局全球市场自然无可厚非,但必须设定明确有效的规范,在约束国际合作方的同时打消公众疑虑,切忌因小失大。

「中韩合作」要想行稳致远,横店必须主动构建一套系统性的监管与文化安全保障机制,通过「前置审核-合同约束-全程监督-宣传引导」的组合拳,将合作的主导权牢牢把握在自己手中。

首先,事前防范是最关键的一道防火墙。横店可以要求通过此合作渠道在横店拍摄的韩方项目,必须在立项后、开机前提供详细的剧本、分镜脚本与取景计划,对其中明显可能引起误解或争议的内容提出修改建议。除此之外,将「明确的文化标识」写入合作合同,强制要求在成片与宣传物料的显著位置标注取景地为中国横店,以防范文化归属的混淆。

接着用具有法律效力的文件明确违约后果。如成片中出现歪曲、贬损中国文化或模糊中国属性的内容,横店有权追究其法律责任,包括但不限于要求经济赔偿、公开澄清更正,并将其列入合作黑名单。

在拍摄过程中,横店也应实施全程监督与沟通,为每个韩国剧组配备一名既懂影视制作又精通中韩文化的监督员,确保实拍过程中没有即兴加入未经审核的不当内容。如若产生纠纷,横店应积极与合作方高层及时沟通,避免小摩擦升级为舆论事件。

最后,应主动回应公众关切,在舆论发酵之前率先公开合作的监管措施。这既是对公众的郑重承诺,也是一种强大的品牌形象建设。

借助这些完善的措施,横店不仅能有效防范风险,更能向全球潜在的合作伙伴展示:横店是一个既有国际一流合作水准,又有坚定文化原则和专业精神的合作伙伴,将可能的争议转化为巩固其行业领导地位的契机。

结语

横店与韩国的合作,是一次在全球影视市场变革和短剧腾飞的背景下,基于市场机遇、行业转型、文化传播的综合决策。

它蕴含着巨大的潜力,也伴随着需要谨慎应对的挑战。

网友的集体发声,不单单是对韩国「惯偷成性」的愤懑,更是对我国文化主权与国际形象的深切关注。对此,横店应积极作为,表明立场,展现其作为国家级影视基地的专业与担当。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号