一、引言

2020年被称为“微短剧元年”,正是在这一年,网络微短剧被纳入国家广电总局备案系统,成为继(网络)影视剧、电影、动画片之后的第四种获得官方认可的网络影像作品样态。一般认为,“网络微短剧”特指“单集时长从几十秒到15分钟左右、有着相对明确的主题和主线、较为连续和完整的故事情节”[1]的新兴网络视听内容。从此定义来看,“短时长”是这一内容类型的最突出特征,而内容形式并未明确说明。因此,广义而言,若以“短时长”为前提,其既包括类传统电视剧形式的“横屏微短剧”;也兼指类短视频形式的“竖屏微短剧”。然而,若将内容形式的差异考虑其中,目前约定俗成的、狭义上的“网络微短剧”(俗称“短剧”)则更侧重于指代后者。2024年11月6日,中国网络视听协会正式发布《中国微短剧行业发展白皮书(2024)》,并披露八大主要发现。其一指出,微短剧成为网络视听领域新爆点,并预测“微短剧2024年市场规模有望首次超过内地电影票房:据信2024年我国微短剧市场规模可达504.4亿元,同比增长34.90%;而内地电影全年总票房预计为470亿元”[2]。

这一预测将二者相关联,既强调了网络微短剧近年来发展的蓬勃状态,也暗示着其已被视作院线电影这一老牌视听内容形式的强劲竞品。据国家电影局数据,2024年全国电影票房仅有425.02亿元[1]——低于上述2024年的预计票房及2023年549.15亿元的票房[2];而据DataEye研究院发布的《2024年微短剧行业白皮书》,2024年中国微短剧市场规模达504亿元——“微短剧2024年市场规模首次超过内地电影票房”[3]已从预测成为事实。此外,值得注意的是,电影导演黄建新已在讲座中开始讨论“AI和竖屏短剧时代电影真正的危机是什么”、《新周刊》等知名媒体也发布了诸如《短剧爆了,电影危了》等文章……上述情况共同指向了一个可能:2024年中国电影市场如此低迷的原因之一,或是其竞品网络微短剧的异军突起。由此,下述问题就变得极其显豁:微短剧是否真的能超越传统电影?它是否能够以及如何重构中国影像表达的版图,进而在全球范围内凸显影像力量的“中国性”(Chineseness)?

二、资本流向举重”若“轻:微短剧分流院线电影资源

“重投入”是院线电影产业的主要特征之一。资金投入方面,一部院线电影需要包括开发、拍摄、后期、宣发在内的动辄以“亿”为计的成本。据业界估算及官方披露,近两年所谓的高票房“国产大片”《热辣滚烫》、《封神三部曲》及《流浪地球2》的总成本分别约为3.5亿元、30亿元(三部共计,折算后为单部10亿元)、6亿元;如2024年上映的《解密》、《红楼梦之金玉良缘》、《749局》等影片虽存在颇多负面争议、市场表现并不亮眼,但总成本也分别约为5亿元、2亿元及3.5亿元;而被业界视作“小成本电影”的《周处除三害》的制作成本也达到了上千万元。时间投入方面,绝大多数院线电影从立项至成功登陆影院均需历经一个较长的时间周期,半年、一年、甚至是多年,如科幻电影《流浪地球2》从筹备到上映历时1400多天;此外,某些影片可能因自身影片特点或其他因素,在某个环节停留的时间相对会更长,如《封神三部曲》在拍摄前期用两年时间对演员采取全封闭式训练。在资金与时间如此“重投入”的情况下,以传统电影公司为代表的投资方若想顺利回收成本、实现盈利绝非易事——根据业界共识,影片票房需要达到影片成本的三倍,影片才开始盈利;此外,除影片本身质量外,上映档期、观众某一阶段的观影偏好、排片率等诸多不确定性因素均可能影响影片理想的票房效果。如原定2023年暑期档上映的影片《透明侠侣》在正式上映前两天选择撤档,片方表示“我们必须面对我们就是小透明是事实,此刻不能被看见被选择”,暗示这一决定疑受到同期大热影片《消失的她》的影响。因此,“重投入”、票房面临的“多重不确定性”特征,使得院线电影产业无疑成为一个高风险行业。然而,尽管作为一种从商之道的“风险与机遇并存”有其道理可言,但从多家上市影企的经营状况来看,院线电影的投资方若在当下境况中继续“行险”,可能是一种“逆势而为”,或将进一步加剧企业自身的经营风险。根据公开财务数据,华谊兄弟、北京文化、幸福蓝海、欢喜传媒、博纳影业等多家上市影企均面临2024年前三季度不同程度的净利润亏损状况。因此,在当前的市场环境下,院线电影的投资方“思危、思退、思变”成为必然趋势。相较于院线电影产业的“重投入”,网络微短剧产业明显呈现“轻量化”特征:制作周期短,资金需求少。不同于院线电影需经历的漫长的制作周期,制作一部网络微短剧所需的时间通常以“天”、“周”为计量单位。以两家头部短剧公司为例,点众科技的董事长陈瑞卿曾在采访中表示,一部短剧的拍摄周期普遍为7-10天,而点众科技为了保证短剧的质量,会将其延长至10-15天左右[1];听花岛的制作负责人赵优秀也曾披露过,听花岛做一部短剧平均要两个半月,其中剧本一个半月,拍摄制作和后期各两周,而这已经算是相对其他公司而言较慢的进度了[2]。资金投入方面,“投流”这一商业模式决定了网络微短剧的总成本由制作及投放两个方面构成。南方周末曾在报道中指出,根据调研,70%的微短剧制作成本在50万元左右(这一数据在国家广播电视总局关于网络微短剧“按投资额”分类分层审核的新规中也能得到侧面印证——三个投资额标准分别为:30万元以下、30万元至100万元之间、100万元以上[3]),广告投放成本在500万元-1000万元,占总成本的九成以上[1]。从上述数据可以推论,一部制作成本在100万元、总成本预计达到1000万元的网络微短剧已经可以视为一部“大制作”,但与此同时,仅制作成本便达一千万元的《周处除三害》却被定义为“小成本”电影,而这足以说明网络微短剧对资金投入的需求之“轻”。此外,值得注意的是,网络微短剧在剧本的选择与创作上遵循流量逻辑:部分网络微短剧剧本基于热门网络小说IP改编,其他所谓的“原创剧本”实际上也是一系列契合消费者“心理爽点”的剧情套路的拼接,而这意味着网络微短剧不同于内容上被期待“反套路”的院线电影,其在上架之前就已经经过了无数次市场检验,从而规避了微短剧上架后可能遇到的、影响其播放效果的各类不确定因素,最大程度上接近理想的盈利状态。由此,对于院线电影的投资方而言,“轻量化”的网络微短剧是一个具有高度试错空间、能够与院线电影产业进行风险对冲的可行性赛道。2024年前后,多家电影公司纷纷入场:博纳影业董事长于冬在2024年初的采访中明确表示:“博纳在短剧领域也有布局,我们今年会做一部分短剧,以警匪类型片为主”[2];开心麻花已出品了《亲爱的没想到吧》、《真想在一起》等喜剧微短剧;华谊兄弟正式创建短剧厂牌“华谊兄弟火剧”,其与中文在线合作的《芙蓉花已开》已于2024年11月23日上线;老牌电影人周星驰旗下短剧厂牌九五二七剧场已出品《大话大话西游》、《金猪玉叶》等网络微短剧……而这样规模性的产业再布局,势必将分流一部分电影资源进入网络微短剧赛道,在一定程度上导致院线电影端在资金、制作、内容、宣发等方面的疲软,并最终作用于院线电影行业的整体表现中。

三、以小博大:弥合体验差距,尽显成本优势

附着于移动终端上的“小屏”与依赖于影院而存在的“银幕”分别是网络微短剧与院线电影的媒介载体,也是二者间显见的差异之处。有学者指出,尽管我们身处于流媒体主宰的“后电影”时代,但“电影”仍然必须与“银幕”联系在一起,并表示,只要我们坚持从电影放映和观影体验的角度面对电影,那么“银幕”的在场就是必需的,并且值得深入讨论[1]。这一观点意在强调“银幕”之于“电影”存在的必要性,并将其指向于前者所创造出的特殊的观影体验。这种体验优势具有高度的具身特征,并主要体现于三个维度:一是强烈的视觉感官冲击——它主要源自银幕本身所构建的巨幅视野;二是“触感视觉”带来的互动感——观影实际上是在用眼睛触摸电影,而银幕可以被视为一种触摸的渠道[2],眼睛于银幕之上的“触感”使得电影与观众之间建立了更加紧密的互动关系;三是观影过程中获得的“共在感”——银幕的存在意味着影院观影在绝大多数情况下必然是一种群体而非私人行为,而当人处于群体中,他的认知和情绪会受到群体环境的影响[3],因此,观影过程中其他观众的笑声、啜泣声等都会丰富自身感受。相比于“银幕”电影,“小屏”的网络微短剧注定无法从其视野特性的角度撼动消费者的视觉感官,但其却通过运用“竖屏”模式、夸张的视听元素、网络互动机制等其他方式构建了类似的具身体验,从而弥合了与院线观影之间的体验差距。前面提到,目前网络微短剧具有横屏、竖屏两种播放形式,而后者相对而言更占据主流地位。竖屏在数码相机所使用的编程语言Java中的代码是portrait mod——人像模式,而这一设定可以理解为:竖屏画幅视域集中,更符合人物身体的特性[4]。在竖屏微短剧中,受制于画幅的左右距离,几乎没有空镜或交代环境的镜头,常常是由某个正在说话或行动的角色身体充满整个画面——以人物的面部特写及中近景为主,几乎不会出现远景及全景。而消费者通过“手持”这一近距离的观看方式,能够使自己的身体与屏幕内的角色身体之间形成一种类社交模式的交互状态,以此奠定了具身体验的基础。而在此基础上,演员对角色表情与动作的演绎幅度也相对较大,如早期爆款短剧《赘婿》中的男主角经常故意做出“歪嘴笑”表情以说明剧情反转之处的来临;与此同时,网络微短剧的声音设计不像电影一样注重留白,相反,整部剧几乎都会铺满背景音乐,在某些关键剧情节点会铺有即时音效以表示氛围或角色心理处于紧张、疑惑、恐惧、恍然大悟等状态之中,如常用的战鼓声、水滴声、磨刀声等——通过大量夸张的视听元素的堆叠来冲击消费者的视听感官、形成感官刺激。此外,虽然“刷短剧”常常是一种个体行为——观众无法像在影院观影时接收到其他观众的即时情绪进而获得共在感,但小程序端、独立APP端及短视频平台端等微短剧播放平台均具有评论功能(甚至部分平台如Bilibili具有弹幕功能),因此,消费者可以通过浏览弹幕及评论来感知其他人的情绪,并通过发布自身感受来获得类似群体观影的体验。与拥有巨幅视野但依赖于物理空间的“银幕”相比,“小屏”具有高度的时空弹缩性——消费者“刷短剧”可以完全不受时空限制,而这意味着,对于他们而言,网络微短剧具有院线电影所难以企及的成本优势。其具体表现为:一,消费者在何时“刷短剧”完全取决于自身意愿,但在何时观影却受限于影院的排片时间;消费者点击屏幕即可暂停或退出短剧,但院线电影却不会因人为因素而停止播放,若想暂停观看只能选择离场——“刷短剧”并无院线观影过程中产生的潜在时间成本。二,消费者在何地“刷短剧”同样完全取决于自身意愿,但院线观影却需要一个往返电影院的通勤过程——消费者不仅无需为“刷短剧”支付通勤中的时间及消费成本,甚至能够利用通勤时间“刷短剧”。三,“刷短剧”的媒介技术成本可忽略不计,而受限于银幕对物理空间的要求,影院必须存在,但运营成本却转嫁于消费者支付的电影票价中——在红果免费短剧APP上,消费者甚至可以免费收看全平台短剧,但据数据统计,2025年2月院线电影的平均票价仍高达42.94元。由此,在网络微短剧面前,“银幕”为院线电影观众带来的体验优势并不明显。而“小屏”特有的时空弹缩性,又使得前者在时间与消费成本方面更胜一筹。对于消费者而言,与院线电影相比,网络微短剧是在获得相似视听体验的前提下一种更为经济的选择。

四、消费结构潜藏威胁:“中老年短剧”或将虹吸电影市场主力军

根据“灯塔研究院”发布的《2024中国电影观众变化趋势报告》,2018年至2024年间,中国电影市场30岁以下的购票用户占比从65%逐年下降至48%,而40岁及以上的购票用户占比从10%增长至18%[1]。从这一统计数据中可以窥见,或是出于观影习惯的断代,这一代年轻人似乎已不再是绝对意义上的观影主力,反而是中老年群体的消费表现愈加亮眼。然而,这对于电影市场来说并非是一个良性的消费结构——在年轻一代的观影势力逐年疲软的情况下,一旦中老年群体的消费市场受到冲击,整个电影市场的稳定性将受到威胁,而“中老年题材”网络微短剧的兴起,则很可能是带来此种冲击的因素之一。目前,主打“中老年题材”的影视视听内容在互联网中长期处于短缺状态,然而,第55次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2024年,40岁及以上网民群体占比高达51.2%[2]。因此,供需之间的激烈矛盾使得中老年群体对于相应年龄层次的内容存在渴望——这也是抖音网红“秀才”爆火、“假靳东”事件出现的重要原因。在这种情况下,近两年网络微短剧市场涌现出的大量明确对标中老年群体的剧作则自然引起此类人群的高度关注。它们可进一步细化出三种内容类型:如《闪婚老伴是豪门》、《闪婚五十岁》等面向中老年女性群体的“甜宠霸总剧”,如《退休返聘之一鸣惊人》等面向中老年男性群体的“复仇逆袭剧”,如《三女拜寿》、《你养我小我养你老》等面向泛中老年群体的“家庭亲情剧”。值得注意的是,此类短剧通过两种路径与其目标消费群体建立起深度链接。其一,“老伴”、“五十岁”、“退休返聘”、“拜寿”……中老年短剧的剧名通常直接点出这一群体的年龄特征,以此试图向其说明——你们是我们的目标受众,剧中主角和你们处于同样的“人生下半场”,然而,他们不再像其他剧里作为“少爷旁的管家”、“小姐身边的保姆”等配角出现,也可以成为甜宠剧的主角、家庭剧的核心。对于中老年群体而言,这种直白的对标使他们获得了“被看见”的感受,使其意识到自己作为互联网上的边缘群体,也拥有了一个专属于自身社交同温层的数字空间。其二,除了这种明确的显性标识之外,此类短剧的内容设计还遵循了类似“旧瓶装新酒”的原则。“旧瓶”是指,上述前两种内容类型实际上沿用了此前女频及男频短剧中最受欢迎的基础套路,而后者则是对十多年前流行的《我的丑娘》这类家庭苦情电视剧的回归。“新酒”则既代表着剧情中的视点人物由年轻男女改换至中老年男女,同时也指的是,它们的内容情节并非完全照搬此前以年轻男女为主角的微短剧,而是在此基础上,根据中老年群体的现实生活痛点进行针对性的调整与设计。爆款短剧《闪婚老伴是豪门》的剧本监制在采访中透露,他们曾特地调研过中老年群体的现实痛点,结果显示它们集中在“为子女付出并被子女看到”、“爱与被爱”两个方面[1]。梳理一定量的中老年短剧后可以发现,其内容情节均与上述痛点相呼应:如“甜宠霸总剧”中,“中年丧偶”女主一出场的行为动机便是“给孩子买婚房”,而孩子对于她和“霸总”之间感情的态度从反对到支持;“复仇逆袭剧”中,男主的行动目标不再是“挣回自己的脸面”而是变成“解救孩子”。由此,“旧瓶装新酒”的设计原则既满足了中老年群体对“爽感”叙事的诉求、对年轻状态的怀念需求,同时又能使他们看到自己当下现实生活的缩影,从剧中人物及情节中找到精神寄托与共鸣。需要注意的是,在中老年短剧出现之前,这一群体已经是网络微短剧的忠实消费者,而经过上述两种路径构建后的、专门面向这一特定群体的内容的出现,势必进一步提升他们对网络微短剧这一视听内容的消费粘性。与之相比,当前电影市场中的影片题材并不贴合中老年群体的画像——2024年度供给数量最高的五大题材类型为“动画”、“剧情”、“喜剧”、“动作”、“犯罪”,而它们或是年轻人偏爱、或是老中青咸宜,却并没有类似于中老年短剧这样与中老年群体强绑定的内容。因此,结合上述对电影及网络微短剧在体验及成本维度上的论证,我们可以做出如下推测,中老年短剧之于中老年群体的高度粘性,或将虹吸电影市场的中老年消费者,进而破坏当前并不稳定的电影市场消费结构。

结语

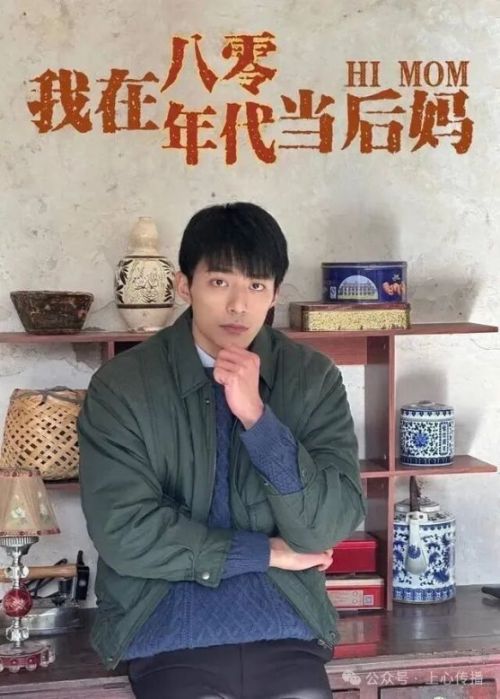

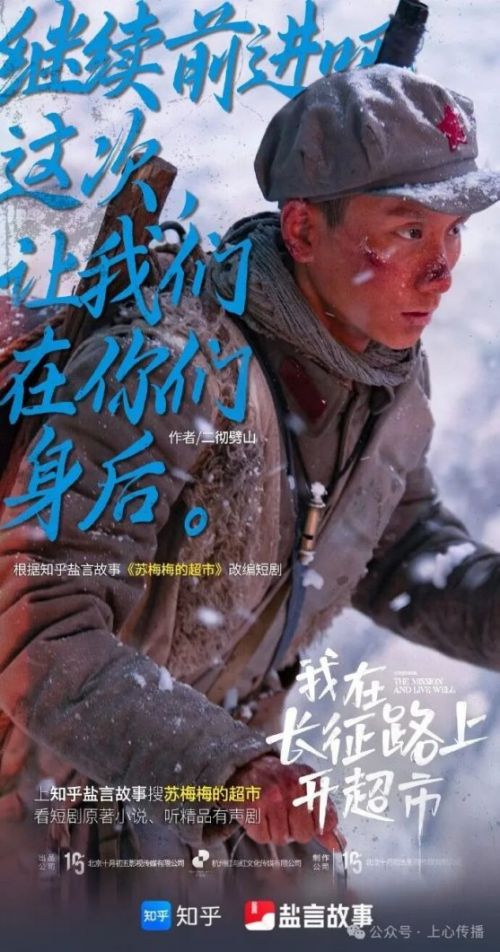

概言之,网络微短剧的勃兴或从三大维度对院线电影产业造成冲击:其一,传统电影公司作为以“重投入”为特征的院线电影的主要投资方,在自身经营状况不善的现状下必然进行产业再布局,而具有“轻量化”优势的网络微短剧产业自然获其青睐,并最终分流院线电影产业的部分资源。其二,网络微短剧虽以“小屏”为载体,但其却通过主动利用此载体特有的“竖屏”模式、网络互动机制并通过设计夸张的视听元素,弥合了“银幕”为院线电影消费者带来的具身体验差异;而“小屏”的时空弹缩性又为消费者创造了“银幕”电影所无法实现的时间及资金成本优势——对于市场选择而言,网络微短剧似乎更胜一筹。此外,中老年短剧之于中老年群体的高度粘性,或将进一步破坏当前并不稳定的电影市场消费结构。而在此基础上,值得我们进一步思考的是,网络微短剧与院线电影之间的关系走向,除了单向的“冲击”之外,是否还有着其他可能?而网络微短剧目前所呈现出的两种发展趋势为我们提供了理解上述问题的视角。(一)精品化:优质IP反哺院线电影内容“找准选题、讲好故事、拍出精品”、“广泛征集遴选微短剧精品项目和作品”、“加大精品扶持力度”、“切实加强内容建设和管理,推动微短剧高质量创新性发展”[1]……这些有关网络微短剧的政策内容表明,“微短剧精品化”现已成为这一行业未来发展的政策导向与必然趋势,而“内容”则是其精品化道路上的一大重要方向。前面提到,网络微短剧是一种遵循流量逻辑的视听消费产品,因此,为了兼顾生产效率和市场偏好,其内容通常由网络小说IP改编而成,或是对热度较高的套路化情节与模板化故事的不断复用。从整体上看,内容的原创活力较弱,并由于受到网络小说特质的影响,常面临“土味”、“狗血”等诟病。不过,由于其对“爽感”的大量产制,消费者对这些问题也有着较高的宽容度。而院线电影的内容创作思路却与此截然不同:由于消费者对电影剧情普遍有着“反套路”的期待,院线电影创作主体需要通过眼前一亮的新颖剧情来争夺他们的眼球。在内容精品化的政策要求下,网络微短剧的内容问题已经无法继续躲藏在消费者的包容之下,而具有创新性的优质内容成为了创作主体的新目标——这似乎与电影内容的创作取向相暗合。顺着这一思路,我们可以观察到,精品化过程中的网络微短剧与院线电影间存在着一种紧密的链接:一方面,一些“既叫好又叫座”的院线电影正助力网络微短剧实现“初级精品化”,如《超越吧!阿娟》、《变相游戏》等网络微短剧实际上是由《雄狮少年》、《孤注一掷》等院线电影衍生而来。而之所以是“初级”,是因为尽管此类微短剧的内容质量上已经远超套路化严重的传统微短剧,但仍然没有彰显出自身的可持续原创能力。而另一方面,我们或许可以做出这样的推测:那些有着原创且优质内容的网络微短剧,是否也能够在电影市场内容疲软的当下反哺电影创作、为其提供一些创新性的灵感与思路?——微短剧《逃出大英博物馆》既有“文物拟人”的新颖角色设定,也有“文物回家”的现实关照,并获得超20亿的播放热度,可被视为一部成功经受市场检验的精品微短剧;而在其上映后不久,国家电影局公布了一部与其同名的动画电影已通过备案、获得拍摄许可——这在一定程度上印证了这一推测的合理性。(二)跨出海:微短剧为院线电影疏通海外市场《2024年短剧出海行业报告》显示,2022年8月至2024年6月,超过100款短剧应用在海外市场活跃,累计下载量达到1.48亿次,此外,海外短剧长期空间有望达到360亿美元[1]。从上述数据中能够推测,由于微短剧触发的是人类共通的“爽感”机制、部分海外微短剧内容经历了简易的“本土化改造”,因此,中国网络微短剧的出海并未受到“高低语境”这一跨文化传播中的难题困扰,相反,其撬动海外市场的表现异常亮眼。相较之下,中国院线电影的出海进程并不乐观——2025年,凭借《哪吒之魔童脑海》,中国电影第一次跻身全球电影票房排行榜前十,而这距离中国第一部电影《定军山》的上映时间已有百余年。相较于此前已经成功出海的中国网络文学及短视频,网络微短剧与电影有着更加密切的亲缘关系——它们同是中心化的视听内容。因此,这或许带来了这样一种可能:网络微短剧培养了一批中国视听文化内容的海外爱好者,它将作为一种介质或一个入口连通起他们与中国优质影片所处的异质空间,从而助力中国电影的国际传播。(三)“主旋律”:微短剧与院线电影共担主题宣传职能基于我国国情,电影不仅是视听内容产品、视听艺术作品,也肩负着主题宣传的职能,如《我和我的祖国》系列、《长津湖》、《战狼2》等。2025年,国家广电总局出台了《关于实施“微短剧+”行动计划 赋能千行百业的通知》,宣布了“跟着微短剧去旅行”、“跟着微短剧来学法”、“跟着微短剧来科普”、“跟着微短剧学经典”、“微短剧里看品牌”、“微短剧里看非遗”六大创作计划,以期“推出300部左右具有引领作用和创新价值的重点微短剧”、“赋能千行百业”。从这一政策中能够看出,网络微短剧将与院线电影共担起“主题宣传”的责任。由此,尽管网络微短剧的勃兴一定程度上冲击了院线电影产业的发展,但也暗藏共赢的局势:在未来,伴随着微短剧精品化、出海化、主旋律化等趋势,前者或将起到反哺后者内容、为后者疏通海外市场及分担后者主题宣传责任的作用。然而,从另一个角度看,网络微短剧在国际传播及主题宣传方面的亮眼表现,或将使得国家方面进行政策倾斜,从而分流院线电影的政策性资源、对其造成新一轮的冲击。而二者的未来究竟将沿着哪种可能行进,有赖于在这个电影“寒冬”里,院线电影是将网络微短剧看作一场“暴风雪”,还是“春天来临的声音”。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号