2025年法治微短剧成新宠,如何真正做到寓教于乐?

法治微短剧实现寓教于乐,需从多维度破局:创作精炼内容,以短时长聚焦核心;选题贴近生活,覆盖大众关切议题;用故事化叙事,借真实情节引发共鸣;塑造立体人物,打破刻板形象;融入趣味元素吸引观众;坚守正确价值观,传递法治理念;注重专业细节,确保法律内容严谨准确。

2025年法治

微短剧呈现怎样的趋势?

(一)用户规模与市场规模的爆发式增长

据相关机构统计,2025年微短剧市场规模预计达680亿元 ,行业产值三年有望超千亿。在这样庞大的市场背景下,法治微短剧凭借其独特的题材和社会价值,成功分得一杯羹,吸引了大量用户的关注。越来越多的观众愿意在通勤路上、午休间隙等碎片化时间里,通过观看法治微短剧来了解法律知识,这也为法治微短剧的发展提供了广阔的用户基础。

(二)政策支持与多方协作

2024年,国家广播电视总局联合相关部门启动“跟着微短剧来学法”创作计划,这一政策的出台为法治微短剧的发展提供了强大的政策支撑和清晰的路径指引。在政策的推动下,政法机关积极深度介入,确保了法治微短剧内容的权威性和专业度;商业制作力量也充分发挥其优势,为作品注入了艺术性与观赏性,构建起“官方主导、市场参与、协同创作”的全新生态。

在这种生态模式下,《法官的荣耀》《即将出庭》《猎爱陷阱》等一系列优质法治微短剧相继问世,涵盖了法院、检察院、公安等政法体系的各个方面,为观众呈现了丰富多彩的法治故事。

(三)题材多元化拓展

早期的法治微短剧题材相对较为集中,“反诈”主题占据了较大比重。但在2025年,法治微短剧的题材呈现出从点到面的全方位拓展态势。除了反诈题材依然热门外,婚姻家庭、基层治理、职场维权、个人信息保护等多样化题材也受到了广泛关注。上线的作品中既有全面覆盖民法典的系列化作品,也有聚焦未成年人保护、检察办案等专业领域的精品内容。例如,一些法治微短剧关注到了老年人的赡养问题、年轻人的职场性骚扰问题等,这些贴近生活的题材,让观众能够感同身受,更好地理解法律在日常生活中的应用。

(四)契合移动互联网传播逻辑

1. 精准的受众定位:短视频平台天然具备精准触达的优势,不同平台能精准匹配各类内容与受众。法治微短剧通过定向投发策略,能够直击目标人群。如针对中青年高学历群体易遭电信诈骗但对传统宣传兴趣不高的特点,《反诈风暴》凭借短小体量,精准契合年轻人的碎片化观看习惯,成为他们喜爱的下饭神剧;而《法“点”人生》这类贴近中老年的题材,通过微信视频号等平台的定向传播,成功触达农村老人群体,引发不少网友的讨论。

2. 多元的传播渠道:法治微短剧精准对接各平台特性与用户习惯。反诈内容主攻抖音、小红书等平台的算法推荐,利用精彩剧情吸引观众;婚姻纠纷题材则深耕微信视频号,借助微信的转发功能触达中老年受众。同时,法治微短剧还联动司法机关官方账号进行首发造势,再由法律自媒体进行二次解读放大,形成“权威发声+民间传播”的扩散链条。在线下,法治微短剧团队还在社区公告栏、政务大厅张贴视频二维码,实现线上流量反哺线下普法,构建多场景渗透格局。

3. 强互动体验感:移动端观看微短剧的方式让观众从旁观者转变为参与者。观众可以通过弹幕、评论、分享等功能参与剧情讨论,实现内容的双向互动。在针对校园欺凌的微短剧中,弹幕中的“+1”表达了观众间的共鸣;观众看到诈骗手法后通过微信转发,也成为对朋友的热情提醒。这种深度参与让法治教育从单向灌输变为双向共鸣,大大提升了教育效果。

4. 成本效益优化:微短剧在制作周期、资金投入和演员配置等方面具有很强的灵活性。轻量化制作模式为普法工作提供了更加经济高效的实现路径。很多地方司法机关积极支持或参与微短剧创作,启用几个人的小团队、花费数万元就可以制作出具有地域针对性的法治作品,降低了普法的成本,提高了普法的效率。

法治微短剧如何

真正做到寓教于乐?

(一)创作精炼化

法治微短剧的时长通常在几分钟到十几分钟之间,这种时长约束反而激发了创作者的叙事潜能。创作者们必须剔除冗余情节,萃取核心要素,确保每个镜头都为主题服务。在《反诈破局》中,将受害人的恐慌绝望、诈骗分子的精心布局、反诈民警的紧急救援等多重情节压缩在数分钟内,采用“强冲突、快节奏、高共情”的叙事策略,让观众在短时间内就能了解到电信诈骗的危害和防范方法,轻松掌握法律知识,同时也满足了观众在碎片化时间内的观看需求。

(二)主题生活化

法治微短剧聚焦的都是观众可能遭遇或关注的现实议题,如电信诈骗、家庭纠纷、消费维权、未成年人保护等。这些贴近生活的主题,让抽象的法律条文转化为实用型的生活指南。在一部关于婚姻家庭的法治微短剧中,通过展现夫妻之间因财产分割产生的矛盾,以及如何运用法律知识解决问题,让观众深刻认识到法律在婚姻生活中的重要性,也学会了如何在遇到类似问题时维护自己的合法权益。

(三)叙事故事化

运用鲜活情节和真实案例是法治微短剧让观众在情感共鸣中接受普法教育的关键。以真实的校园欺凌事件为蓝本创作的法治微短剧,通过生动展现受害者的痛苦、欺凌者的嚣张以及老师和家长的应对方式,让观众深刻感受到校园欺凌的危害,同时也了解到相关的法律规定和应对措施。这种故事化的叙事方式,比单纯的说教更能打动观众,让他们在情感共鸣中自然而然地接受普法教育。

(四)人物立体化

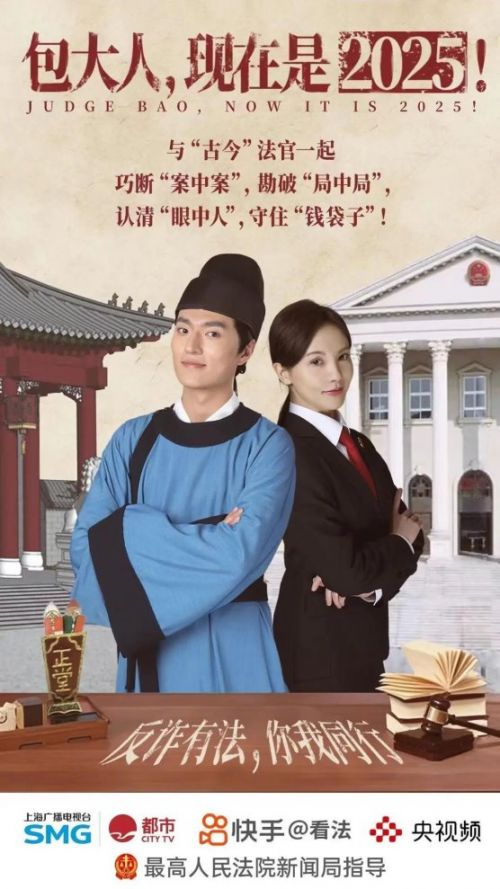

法治微短剧中的执法者形象不再是单一的刻板形象,而是更加丰满立体。《包大人,现在是2025!》塑造了穿越现代的青年包拯,他既有古代包拯的公正廉明,又在现代社会中不断学习和适应新的法律体系,展现出了人物的成长和变化;《即将出庭》展现了检察官在面对案件时的专业和在生活中的柔情一面;《法官的荣耀》描绘了年轻法官从初出茅庐到逐渐成熟的成长轨迹。这种人性化的塑造让观众更容易产生情感认同,进而理解和支持司法工作。

(五)融入趣味元素

为了吸引观众,尤其是年轻观众,部分法治微短剧会融入奇幻、想象等趣味元素。《包大人,现在是2025!》借助“时空穿越”的创意设计,让北宋的包拯与当代的法官助理江南组成“探案CP”,不仅向大众展现了古今法官不同的办案理念和法律知识,还结合AI换脸等当代电信网络诈骗案例,给青年群体普及相关知识,这种新奇的组合和情节设置,成功吸引了大量年轻观众的关注。

(六)传递正确价值观

在短视频市场竞争激烈,部分微短剧存在“博眼球”创作倾向的背景下,法治微短剧始终坚守传递正确价值观的底线。在展现犯罪情节时,不是单纯为了制造感官刺激,而是重点刻画人物的转变和法律的教育作用。在讲述“杀猪盘”的剧情时,创作者重点展现受害者从“绝望自弃”到“协助破案”的心路历程,传递“法治不仅是惩罚,更是救赎”的深层理念,让普法超越“道德说教”模式,在情感共鸣中深植法治观念。

(七)注重专业细节

法律知识体系复杂,微短剧“短平快”的传播特点对专业性要求更高。在创作过程中,涉及法律条文的解读和司法程序的展示等专业内容,必须严谨准确。《法官的荣耀》每集内容都经过专业人员严格审核,从调解协议签署流程到物权归属的法律依据都精益求精;《即将出庭》邀请检察官深度参与,确保未成年人附条件不起诉的适用标准、社会调查范围等细节严格对照法条规范,这种对专业细节的严格把控,让观众能够信任并愿意学习剧中传递的法律知识。

2025年法治微短剧成为普法新宠并非偶然,它顺应了行业发展的趋势,通过独特的创作方法论,成功做到了寓教于乐。在未来,随着技术的不断发展和创作的不断创新,法治微短剧有望在普法宣传领域发挥更大的作用,让更多的人了解法律、敬畏法律、运用法律,为构建法治社会贡献力量。但同时,法治微短剧也面临着内容同质化、传播精准度不足、专业审核资源有限等现实问题,需要创作者和相关部门共同努力,不断探索和改进,推动法治微短剧行业持续健康发展。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号