最近和几个做短剧的朋友聊天,听到最多的一句话是:"市场很大,但赚钱的真的不多。" 看着行业报告里动不动10亿美元的市场规模,再看看身边团队一个个黯然离场,这种反差让人不得不思考:海外短剧这片海,到底还值不值得闯?

市场集中化加剧,头部效应显著

TOP5平台占据市场超60%份额,ReelShort、DramaBox等头部玩家形成壁垒。新入局者超300家,但多数平台用户规模与营收能力有限

收入端:北美印钞机与全球摇钱树

美国市场以48%的全球收入份额扛起半壁江山,本质是“高ARPU值游戏”。ReelShort和DramaBox双雄一季度狂揽2.5亿美元,靠的是精准收割。

ReelShort死磕北美高净值女性,ARPU值冲至19美元(Netflix移动端的6倍),用“狼人霸总”和“亿万家产继承人”这种中西杂交爽点,把付费转化率拉到85%;

DramaBox则玩起“全球套利”,用翻译剧+IAA广告模式,把印尼、巴西用户的8-10小时日活榨出广告池,IAA收入占比升至20%。但别看热闹,背后是残酷的ROI竞赛:北美市场用20万美元成本撬动3500万美元票房,回本周期60天,新玩家若没有本土化产能,连入场券都摸不到

下载端:新兴市场洪水与安卓机海战术

拉美和东南亚下载量占全球51%,但本质是“虚假繁荣”——ARPU只有北美四分之一,纯靠人海战术堆量。

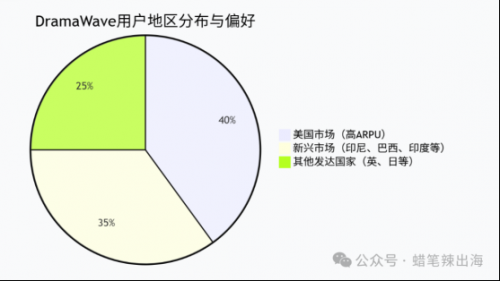

DramaWave一季度下载暴涨10倍,靠的是86%安卓占比和72%下载来自新兴市场,但付费转化暗藏隐忧,说白了,就是“叫好不叫座”,用户涨得快,但真金白银掏钱的比例跟不上。

中国厂商嘴上说“全球化”,身体却很诚实:ReelShort主攻欧美高消费市场,DramaBox蹲守东南亚薅羊毛,双方最近互偷老家——ReelShort强攻巴西、日本,DramaBox反扑美国、澳大利亚,实则是内卷前兆。

真正的狠招在渠道:这些平台(如DramaWave)80%的新用户都是花钱从Meta(Facebook和Instagram)、TikTok和Google这些广告平台买来的,而不是靠产品口碑自然增长的。这就把“命根子”交到了别人手里。

一旦苹果公司(通过iOS系统隐私政策)或谷歌改变规则,让广告投放无法精准定位用户,或者广告价格大幅上涨,它们就会立刻买不来新用户,用户增长和营收就会瞬间暴跌

翻译剧效果衰减,本土化成为关键

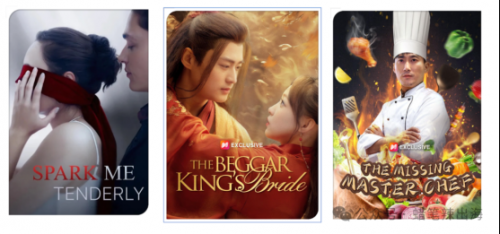

当前短剧市场中,翻译剧普遍面临“水土不服”的困境。文化适配不足导致观众在3集内的弃剧率超过70%,严重制约其长期热度与商业价值。反观本土剧,如《Spark Me Tenderly》以7.57万投放量稳居榜首,其平均播放量达到翻译剧的7倍,用户留存率也显著更高。这一差距不仅体现在头部作品,更贯穿整个市场结构——多数翻译剧即便题材吸睛、制作不弱,仍难逃“高开低走”的命运。

根本原因在于,翻译剧往往仅完成语言转译,却忽略文化语境、情感逻辑与审美习惯的深层转换。例如《The Beggar King’s Bride》虽具备“逆袭+爱情”的爆款基因,却因西方叙事节奏与东方情感表达之间的断裂,难以引发观众共鸣。而本土剧则凭借贴近现实的情节设计、人设接地气等优势,持续占领用户市场。

广大大剧目的分析数据进一步印证:本土剧不仅在热度上持续领先,更在用户黏性和转化效率上形成壁垒。这意味着,短剧市场的竞争已从“题材红利”转向“本土化能力”的比拼。未来,能否跨越文化鸿沟将成为决定作品生死的关键。

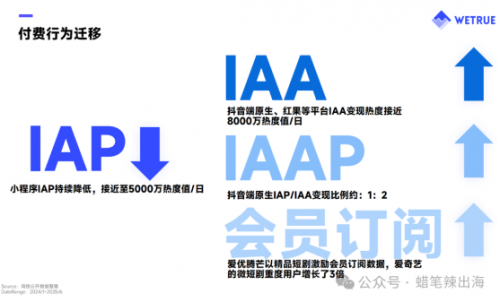

变现迷思:IAP与IAA的动态变现模型

别看海外短剧市场热钱涌动,真正的变现棋局却是寒冷刺骨。北美用户ARPPU高达206美元的华丽数据背后,是用户获取成本一年内飙升150% 的残酷现实——这相当于平台每赚回1美元,就得先烧掉1.5美元去抢用户。广大大的数据一针见血:混合模式虽是主流,但绝大多数玩家根本玩不转这场游戏。

北美市场看似是座金矿,但实际上ReelShort和DramaBox等头部平台凭借先发优势吃透红利,后来者却被高昂的买量成本压得喘不过气。与此同时,印度、印尼等新兴市场下载量暴涨,但ARPU值仅为北美1/4,迫使玩家不得不接受靠受众数量多来博收支平衡的IAA模式。

一批先驱者已经认识到,单纯追求IAP或IAA都是死路。聪明人开始 “区域套利”——用北美市场的付费收入反哺新兴市场的规模扩张,再用新兴市场的流量数据讲故事撬动资本。更狠的角色已经在试验「动态变现模型」:根据用户行为数据实时切换IAP/IAA模式,甚至出现「前3集免费+IAP解锁高潮剧情+IAA插播」的模式变现。

广大大白皮书「付费行为迁移」数据背后,藏着一个更深刻的启发:未来能活下来的,不是最会拍剧的,而是最会算账的。

破局之道:垂直切口、技术狠活与本土化

海外短剧打到这个阶段,聪明人都明白一个道理:与其在"霸总""逆袭"的红海里卷死,不如找个细分赛道当大王。

现在真正赚钱的团队,都在玩垂直细分。银发题材、职场斗争、科幻末日——这些小众赛道的ROI能比大众题材高出200%,为什么?不是因为题材多神奇,而是因为它们精准打中了一批特定用户。就像FlickReels专攻银发群体,反而在东南亚杀出了一条血路。说白了,现在比的不是谁预算多,而是谁更懂用户。

技术层面也别再小打小闹了。AI剧本生成能让试错成本降70%,云端制作能把周期压缩到48小时——这不是锦上添花,是生存必备。ReelForce已经证明了:未来能活下来的,不是最有创意的团队,而是最会用技术的团队。

但最关键的还是本土化。请几个外国脸拍中式剧本?用户用弃剧率告诉你:行不通。真正厉害的在干嘛?中东的HRH TV做无字幕设计,因为阿拉伯语就不适合字幕;日本的UniReEL跟电视台合作拍校园剧,因为只有本地人才懂中二之魂的燃点。本土化做得好,付费转化能直接翻三倍,这已经不是翻译问题,是文化基因问题。

现在最好的项目,都是"垂直细分+技术驱动+深度本土化"三件套齐全。缺任何一个,都可能成为短剧的匆匆过客。

结语

说到底,海外短剧早就过了野蛮生长的阶段。现在的游戏规则很明确:要么用垂直内容打动特定人群,要么用技术提升效率,要么把本土化做到骨子里。最重要的是,别再想着什么钱都赚——找到适合自己的细分赛道,比盲目跟风要实在得多。这个行业里,活下来的人才有资格讲故事。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号