几十秒一个反转,一分钟完成逆袭,三分钟邂逅浪漫——短剧正以惊人速度占领全球手机屏幕,我国短剧席卷200多个国家和地区。

2025年第一季度,全球就有超2.7亿人次下载中国短剧,2024年全年,出海短剧平台总收入达到了65.17亿元人民币。

中国导演20万美元拍出北美短剧第一,狂揽了3500万票房,《The Divorced Bilionaire Heiress》(离婚的亿万富翁继承人)》,外国人们看这些剧也是边骂边充值,欲罢不能。

图片来源:岭森影视文化

从中国到海外,这种内容形式为何能同时击中东西方观众的神经?背后隐藏的心理学机制发人深省。

多巴胺的连环触发:

即时满足的完美陷阱

短剧的核心武器是其精心设计的多巴胺释放节奏。每15-30秒一个情节转折,完美匹配人脑注意力波动周期。这种高密度刺激持续激活大脑奖赏回路,产生类似“老虎机效应”的心理依赖——观众不断期待下一个反转带来的惊喜快感。

神经科学研究表明,间歇性奖励能最大程度提升多巴胺水平,比可预测奖励更易形成成瘾行为。

短剧每集结尾巧妙设置在情节临界点,利用“蔡格尼克效应”(对未完成事项记忆更深的认知偏差),迫使观众不断追逐闭环满足。

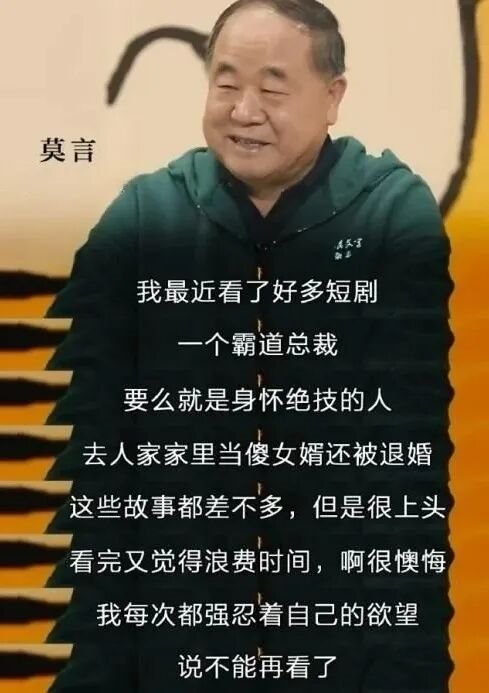

莫言也逃不过短剧

情感代入的零门槛:

叙事传输的极速通道

短剧采用高度模式化角色和情节,不是创作懒惰,而是降低认知负荷的精准策略。通过童话式人物设定(霸道总裁、逆袭女主)和熟悉情节模式,创造了零门槛情感代入通道。

心理学中的“叙事传输”理论指出,当个体完全沉浸故事时,会产生真实情感体验和态度改变。

短剧通过极致情感冲突——羞辱与复仇、贫穷与暴富——直接激活观众镜像神经元系统,即使故事逻辑经不起推敲,情感体验却依然真实强烈。

全球本土化策略:

东西方情感痛点解码

短剧全球扩张并非简单平移,而是针对不同文化心理的精准定制。中国短剧聚焦阶级跃迁、财富逆袭,直击社会转型期集体焦虑;欧美市场更偏好超自然浪漫、豪门秘闻,反映个体主义文化下的孤独感。

东南亚短剧常见的家族恩怨和多角关系,则契合集体主义文化下的人际复杂性。这种“情感本土化”证明,虽然人类共享基本情绪机制,但情感触发点有着深刻文化烙印。

▷ 一代人有一代人的“短剧”

注意力稀缺时代的必然产物

短剧爆发恰逢人类注意力危机的临界点。研究显示,人类平均注意力持续时间从2000年的12秒降至8秒,短剧碎片化模式完美适配这种认知变迁。

移动设备小屏创造“窥视感”和“私密性”并存的体验,增强情感沉浸。

算法推荐通过无限滚动,创造行为心理学中的“自动行为循环”——用户无需思考下一步,只需被动接受内容投喂。这种低认知负荷消费模式成为现代人高压生活的“心理调节器”。

图片来源:综艺《圆桌派》

总结

短剧爆发绝非偶然,它精准击中现代人心理需求:便捷的情感出口、高效的情绪释放。但它也加速了注意力碎片化和情感体验浅薄化。

在短剧全球化的今天,我们更需思考:当情感需求被如此精准满足和操纵时,如何保持对真实情感的感知力?短剧应成为情感生活的调味品而非主食。

真正的心理健康,在于既能享受即时快乐,又能保持延迟满足的能力;既能沉浸虚构故事,又能拥抱复杂现实。在这场全球多巴胺竞赛中,保持清醒或许是我们这个时代最重要的心理能力。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号