在全球娱乐产业加速碎片化的浪潮中,中国微短剧(Micro-drama)正以惊人的速度“出海”,成为中国文化软实力传播的新名片。这种每集从几十秒到十几分钟不等的短小精悍剧集,依托抖音、快手等新兴平台的媒介生态,并以其碎片化叙事、沉浸式体验,悄然颠覆传统流媒体受众的消费习惯。

《经济学人》的文章将微短剧称作“TikTok和Netflix的混合体,是专为智能手机一代设计的迷你肥皂剧。”它不仅填补了用户碎片化时间的娱乐空白,还以低门槛的付费模式,迅速攫取了全球亿万观众的注意力。从甜宠霸总到惊悚复仇,再到科幻奇幻,微短剧以垂直视频格式呈现,强调“钩子式”开场和“悬念式”(Cliffhanger)结尾,通过激发用户对即时付费的解锁欲实现快速变现。

一、中国微短剧在海外的市场格局

根据东吴证券的《传媒行业深度报告》,2025年海外短剧市场内购收入预计达38亿美元,较2024年的15亿美元激增153%。中国企业如ReelShort、DramaBox和COL等主导着海外超80%的市场份额。这一现象并非偶然,而是中国微短剧产业从本土爆款工厂向全球生态的战略跃迁。

中国微短剧的出海浪潮主要源于本土市场的饱和与海外市场对碎片化内容需求的爆发。2024年,中国国内微短剧用户达5.76亿,市场规模达505亿元,同比增长35.1%,已超越当年电影票房数据,预计2025年将突破634.3亿元。微短剧的本土成功得益于低成本(单部成本一般在10-30万美元之间)、高频更新和算法推荐,但内容同质化和监管收紧等问题也在同时制约着微短剧的进一步发展。

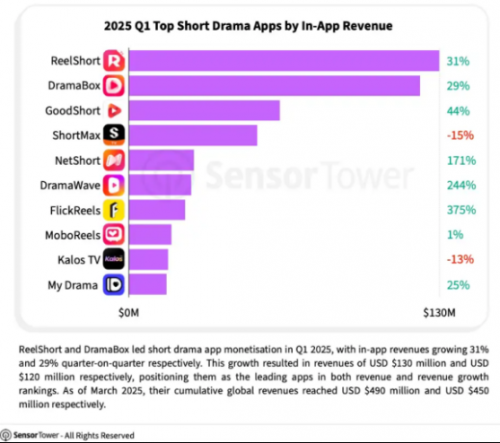

相比国内市场,海外市场则呈现了明显的“三高”特征:即高增长、高渗透、高变现。数据显示,2025年第一季度,微短剧中企ReelShort和DramaBox的应用内收入分别增长了31%和29%,达到1.3亿美元和1.2亿美元。这两款应用程序在海外短剧应用程序的全球收入和收入增长排行榜上均稳居前两名。截至2025年3月,ReelShort和DramaBox的全球应用内累计收入也分别达到了4.9亿美元和4.5亿美元,中国微短剧企业的价值潜力可见一斑。

二、中国微短剧的海外经营战略与竞争路径

在微短剧出海的实践中,头部企业采用了多样化的战略布局,以在激烈竞争与盈利压力之间寻找平衡。ReelShort强调“本土再造”,在美国设立工作室,与当地创作者合作,题材覆盖80%海外偏好,其下载量一度超越TikTok,成为美国市场娱乐类前三应用。DramaBox选择与迪士尼创作者合资,扩展好莱坞内容库,瞄准LGBTQ+和美国银发群体,尤其是中老年白人女性,以差异化形成市场壁垒。与此同时,GoodShort和ShortMax等新兴平台则依靠Facebook广告在欧洲和非洲快速渗透,成为区域补充力量。

这些企业的共性还在于强调“超本土化”与“多模式运营”。所谓“超本土化”,并非仅指语言翻译或字幕处理,而是对内容进行深度文化再造:包括叙事逻辑的重写、人物身份和价值观的重新设定、场景与节日元素的替换,以及聘用本土演员与制作团队,以确保故事与当地文化经验产生共鸣。这一策略旨在最大化观众的情感黏性,降低“文化折扣”,从而提升付费转化率。例如,ReelShort将“霸总”题材改编为“亿万富翁丈夫的双重生活”,融入当地节日与名人元素,其北美市场付费率在2025年提升了15%。在经营模式上,这些企业通常也会采取三轨并行的模式:即本地再造(建立海外工作室、招聘本土演员与导演)、平台分销(内容库批量出海)、合资扩张(与全球头部影视公司合作)。

同时,AI工具被广泛应用,麦芽旗下的网剧平台NetShort自2024年7月正式上线后,即一直坚持以海量翻译剧为核心打法,只提供简单的字幕翻译,甚至不提供配音,快速、直接地将一部国内热门短剧及其附带的文化意涵输送至海外。一些字幕服务商也正通过自研AI短剧翻译模型和搭建短剧术语库不断降低翻译短剧的制作成本。此外,在平台策略上,微短剧在推广中普遍采用“碎片化消费+社交分享”的方式。App通过算法精准推送,捕捉用户在通勤、等待等闲暇时刻的注意力,再利用TikTok和YouTube剪辑引流,形成“观看-分享-复购”的闭环。

NetShort2025年推出的爆款短剧下的评论

三、当前中国微短剧出海面临的主要问题

1.版权侵权频发与行业信任危机

早在2024年,路透社在报道中就指出了中国微短剧中“剧情翻版”“镜头模仿”问题,提到多个热剧被指剧情与情节结构和其他作品高度相似,引起原创作者与观众争议。2025年7月,ReelShort被DramaBox等多家公司公开指控存在“逐镜头抄袭”多个热门剧集的情节与画面的行为,抄袭作品与原作高度相似且没有得到授权。事件发生后,行业内对版权保护的关注与道德边界的警示日益频繁。但法律条文与平台政策的滞后又导致了维权成本高、判定标准不透明等结果,既削弱了原创者的积极性,也可能损害品牌的国际形象。

2.收入增长放缓与用户付费结构的失衡

中国微短剧在海外市场的快速传播,体现为下载量和曝光度的显著增长,但这并未给中国微短剧出海提供稳定的收入转化。数据显示,2024年7月海外微短剧的应用内购(IAP)流水为1.875亿美元,环比出现下降,流水增长放缓甚至下滑。这一现象的根本原因在于用户群体结构发生了变化。新用户的增量主要来源于广告获客渠道,这类用户倾向于免费内容,尚未被有效转化为付费用户,导致用户规模与实际收入之间出现错配,行业在流量扩张阶段显露出变现乏力的迹象,削弱了平台的现金流稳定性,也对后续内容投入和商业模式创新构成阻碍。

3.竞争加剧与价格战引发的变现压力

微短剧赛道在全球范围内持续火热,平台和制作方数量急剧增加,市场供给端迅速膨胀。过度竞争带来的直接后果是价格体系的下沉,表现为“卷零价”现象普遍化:部分平台甚至以极低甚至零价格提供内容,借此吸引用户规模。这种恶性竞争压低了行业的整体变现标准,削弱了内容生产者的议价能力,并对行业的长期可持续发展构成威胁。《财新》在8月的报道中就曾指出,2025年上半年多数微短剧企业的财务披露都反映了同一个主题:收入持续增长,亏损不断扩大。

4.内容质量门槛提升与本地化需求强化

随着微短剧的普及,海外用户对内容质量的期待不断提升。早期以低成本制作、高爽感体验的内容模式,难以在竞争日益激烈的环境中继续维持优势。随着用户对内容期待的提高,平台需要在“超本土化”层面加大投入,而这往往意味着剧本重构、演员更换、拍摄团队在地化等高成本支出。超本土化虽然能帮助内容跨越文化壁垒,但也带来了生产成本上升与投资回报周期延长的双重压力。例如,巴西观众更偏好“霸道总裁”题材并要求葡萄牙语版本,美国市场则更青睐校园题材和好莱坞风格,要求叙事和视觉符合当地审美。这种差异化需求使得微短剧在出海过程中必须投入更多的资源进行文化转译与本土化生产。此外,不同国家和地区的付费习惯差异显著:在北美市场,用户更易接受免费增值商业模式(freemium)模式和订阅服务;而在东南亚和拉丁美洲,免费或广告驱动的模式更为普遍。这种市场分化意味着单一的商业模式难以实现全球化复制,平台必须在不同市场采取差异化的定价与变现策略。然而,策略分化也带来了运营复杂度和管理成本的显著增加,进一步加重了平台在扩张过程中的负担。高投入与收益不确定之间的矛盾加剧了盈利难度,使得短剧行业在全球化扩张中面临“内容质量越高,成本压力越大”的悖论。

5. 海外监管收紧与政策不确定性上升

外媒普遍指出,中国微短剧在迅速出海的同时,也面临着与 TikTok 类似的监管与政策风险。《Variety》杂志评论认为,微短剧有潜力成为继短视频之后的又一全球性颠覆力量,但审查机制与知识产权争议可能成为行业的绊脚石。报道指出,尽管全球微短剧市场价值已达 20 亿美元,并有望在 2025 年实现倍增,但如果监管和版权问题得不到妥善解决,这种“快消型娱乐”可能很快从颠覆者沦为“昙花一现”。与此同时,《Fortune》则更为直白地提出,美国近期对中国数字内容的禁令风险持续升高,短剧平台同样可能因数据安全与舆论担忧而遭遇“TikTok 式封禁”。在这种背景下,仅依赖低成本和高频产出的单一扩张模式存在重大隐患。若中国短剧企业未能实现市场多元化,例如加大在东南亚、拉美等新兴市场的布局,其全球化之路可能因政策阻力而被迫中断。

四、结语

中国微短剧的出海浪潮并非偶然,而是本土市场成熟与全球碎片化消费需求激增的双重结果。在低成本制作、高频供给与算法驱动的支持下,微短剧迅速占领海外用户的碎片化时间,并通过灵活的商业模式打开了多元市场。无论是北美的“本地再造”,还是欧洲的合规适配,抑或是东南亚与非洲的移动支付渗透,中国企业均展现出在全球文化产业中的竞争力和创新力。

然而,微短剧繁荣背后同样暗藏隐忧。首先,监管趋严已成为不可忽视的外部变量。欧美市场对内容合规、数据安全与广告透明度的要求日益提高,中国企业在快速扩张中难免面临政策与法律的制约。其次,版权侵权与内容抄袭频发,不仅削弱了原创价值,也可能引发国际诉讼与品牌信任危机。此外,随着竞争加剧,用户获取成本和内容制作成本持续上升,行业盈利空间或将被进一步压缩。如何在保证内容质量与本土化创新的同时,建立更完善的合规机制与知识产权保护体系,将决定这一产业能否由流量红利驱动,真正转向长期可持续的商业模式。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号