2023年8月30日,博主“煎饼果仔”和“夏天妹妹”自制的网络微短剧《逃出大英博物馆》第一集在各大平台上线,当日播放量突破300万。该微短剧采用拟人化的叙事方式,讲述了来自中国的文物“小玉壶”逃离大英博物馆一心只想回到故乡,在华人记者的帮助下,为那些无法归家的文物带回家书的故事。通过情感化的表达,价值观念的回溯,《逃出大英博物馆》引发了无数人的情感共鸣,成为了红极一时的现象级网络微短剧,官媒也纷纷对其点赞,CCTV更是点评该剧“小短剧也有大情怀”。

集体记忆理论起源于法国知名的社会学者哈布瓦赫的《论集体记忆》一书,他主张集体记忆是“在本质上基于现状对过去的一种重塑”“一个特定的社会成员共享过去的经历和成果”。集体记忆往往是通过群体成员在特定情境下对故事的一致性叙述来形成的,并依附于各种符号和媒介之上,从而使集体记忆得以保存和传承。新媒体时代集体记忆的书写,不仅需要运用各种中华文化的象征符号,还要重视与公众情感的交流与传播。

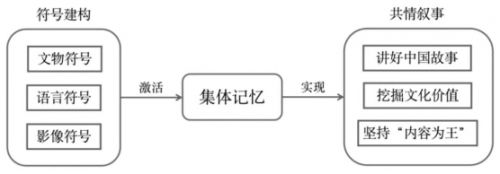

《逃出大英博物馆》的走红,是中华优秀传统文化在网络微短剧领域的一次成功的创新性传播实践。为何《逃出大英博物馆》能够在“流量至上”的网络微短剧市场中突出重围,掀起全民观剧的热潮?本文将用网络微短剧集体记忆书写的共情传播机制模型,从符号建构和共情叙事两个方面,探究集体记忆理论视域下网络微短剧的共情传播机制,以期促进网络微短剧更好地助力中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

![]()

通过对《逃出大英博物馆》等网络微短剧的共情传播机制的研究可以得出,受众集体记忆的书写遵循一定的形成机制。网络微短剧集体记忆书写的共情传播机制模型将共情传播机制分为两步(如图1)。首先,将文物符号、语言符号和影像符号作为传播信息的基元,对集体记忆建构的元素进行激活,书写集体记忆。然后,在形成集体记忆后,再通过讲好中国故事、挖掘相应的文化价值、坚持“内容为王”三条共情叙事路径实现共情传播。

图1 共情传播机制模型

![]()

符号,作为信息传达的基本单元,常被用来负载和传递信息,可以被使用者赋予特定的意义或价值,以表征诸如人、物、集团或概念等复杂实体。在人类交流与传播的过程中,符号扮演着至关重要的角色,是不可或缺的媒介和工具,也是传播的最小单元。

(一)文物符号:召唤集体记忆的历史细节

文物作为一种具象的非语言符号,有着厚重的历史痕迹,反映了过去某个时代的社会风貌与文化特色,帮助受众勾勒与构建与真实历史相吻合的场景,起到传递信息和表达情感的作用。

央广网曾评论:“文物是传统文化的重要物质载体,我国数千年来遗留下来的数不胜数的文物,凝聚了一代又一代先人的智慧和汗水,承载着中华文明的优良传统,铭刻着祖宗先人奋斗的印记,是一部中华民族物化了浓缩了的文化史,是我国历史文明的重要载体与重要见证。”《逃出大英博物馆》中出逃的“小玉壶”,原型是中华缠枝纹薄胎玉壶,它诞生于2011年,是大英博物馆中来自中国最年轻的现代艺术品,有着鲜活灵动的生命力,短片中因为只有它记得来时的路,便肩负起带其他文物的书信回到中国的使命。短片还呈现了辽代三彩罗汉、清代朝冠耳炉、明代龙纹陶砖、明代布袋和尚雕塑、五代木雕观音坐像等藏于大英博物馆中的中国文物,他们原本只是被困在展厅里的只有编号的展品,但“小玉壶”亲切地称他们为“哥哥姐姐伯伯阿姨爷爷奶奶们”。这些文物作为鲜活且有温度的史料,是历史的见证,唤醒了中华儿女刻在心底的集体记忆,以及国民的家国情怀和历史担当。

(二)语言符号:构建集体记忆的独特语言

语言作为一种普遍的文化符号,在文化传播中发挥着重要作用。其涵盖了诗词符号、台词符号、弹幕符号、字幕符号等以文字为呈现形式的传播符号。对于语言符号,受众的感知程度会因其个人经历和知识水平而有所不同。

《逃出大英博物馆》在叙述中注重体现中国人独特情感记忆的语言符号,并在多处巧妙运用了富含文化认同属性的表达,深化了作品的文化内涵,例如上文提到的女主角“小玉壶”是中华缠枝纹薄胎玉壶,选择它作为主角的内涵与诗句“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”息息相关,传达了创作者对于文物远离家乡,流失在外的遗憾;男主角中国记者“张永安”的名字来源于北宋磁州窑刻花瓷枕上镌刻的“家国永安”的字样,寓意着国泰民安;“小玉壶”坐在公交车上,公交车上的广播播报:“下一站,瑰葭路”,对应“归家路”;对“小玉壶”的称呼应该是“盏”,表现了中华文化的博大精深,也唤起了大家对于中华文化的执着守护之情。

经过短片画面的穿插与重新演绎,原本零散的个体记忆被巧妙地串联起来,形成了群体共有的集体记忆,进一步加深了大众对中华优秀传统文化的认同感。

(三)影像符号:构建集体记忆的象征意旨

在视觉文化盛行的今天,视觉表征已经成为人们了解世界、认识世界的一种重要途径。通过富有视觉冲击力与感染力的符号,将抽象的中国理念、中国故事、中国声音转化为可感知、可触摸、可理解的实际形象,在情感共识的激发和塑造中,自觉形成一种“视觉认同”。

影像符号就是通过艺术内容和艺术形式传达感情和信息,微短剧通过新媒体平台,利用影像符号刺激受众感官,使受众建构象征意旨。

《逃出大英博物馆》中注入了许多丰富有内涵的意象,以含蓄、温暖的方式传递着民族情感。“脏兮兮的小玉壶”隐喻大英博物馆中的中国文物没有用玻璃罩保护,“小玉壶”看到中国记者张永安的房间后,惊呼“这么大的柜子只住两个人”,暗示了“小玉壶”在大英博物馆被放置的位置拥挤。短剧最后通过诵读“家书”的方式,让隔洋对望的文物“隔空对话”,极具视听感染力。

影像的文化记忆功能不可忽视。经过视觉化影视化的包装,让之前仅仅存在于照片和文字中的文物具像化地出现在人们的视野里,象征性的形象有利于加深人们的印象,使人们更具身临其境的真实感,建构专属于中华儿女的集体记忆。

![]()

在微短剧的叙事过程中,要达成更好的传播效果,除了良好的符号建构之外,短剧内容和观众达成情感上的共鸣也非常重要。《逃出大英博物馆》作为一部优秀的文化传播微短剧,通过构建一系列符号,使得观众能更加立体地感知历史,促进民族精神的传播,与观众达成情感上的共鸣。

(一)讲好中国故事,促进文化认同

《逃出大英博物馆》通过拟人化的表达,使无生命的文物变成会说话的叙事者,将中国历史故事娓娓道来,将抽象的事件具体化,故事化的叙事手法增强了历史的厚重感。短剧以“小玉壶”的视角讲述故事,通过“小玉壶”和中国记者的对话,提升了文化的可读性和可理解性,拉近了与受众的距离;通过跨时空的演绎,凝聚了无数人的情感共识,达成了历史意义的传承。

斯图亚特霍尔和弗里德曼的文化认同观指出,文化认同是借助符号性资源(历史、记忆、语言、文化、生活方式等)和内在生物性资源(种族、血缘、家族等)以认同、共享、统合、统一为特征的共同建构。《逃出大英博物馆》之所以能成功唤醒与激活集体记忆的一个很重要原因是,其中穿插了许多中华优秀传统文化和历史元素,这些符号激活了观众在文化层面的共同记忆,在传统和现代的交融中实现了集体记忆的构建,促进了文化认同。

(二)挖掘文化价值,实现共情传播

在《逃出大英博物馆》中,“小玉壶”对中国记者说“家人,我在外面流浪了好久”“我不知道怎样找到回家的路”等台词,展现了流失海外文物的处境,以微观视角切入宏大的故事背景,更好地展现了以“小玉壶”为代表的流失海外的文物归乡的急切之情,也有助于引发观众的共情。

共情作为一个重要的心理学概念,它描述的是个体能够深入理解并体验他人情感,进而在特定情境下,作出相应且恰当的情感反应的一种能力。共情传播是指“个体在面对群体的情绪情景时参与信息接收、感染和表达以及传递分享的过程”。《逃出大英博物馆》播出之后,引发观众对文物归国这一话题的讨论热潮,牵动着每一个中国人的心。人民日报发表的文章《下一站,瑰葭路(归家路)!》被广泛转载;中央电视台电影频道点评“网络短剧《逃出大英博物馆》火爆“出圈”,立足现实引发强烈共情”。网友们通过民族认同感而紧密连接,达成了超越时空限制的“情感共识”。

(三)坚持“内容为王”,存储集体记忆

《逃出大英博物馆》作为新媒体时代网络微短剧构建家国情怀的典范,结合当下热门的家国类话题,突破固化的创作思路,从“文物归国”这一小切口入手展现中华文化的魅力,助力中华文化传播。近年来,网络微短剧为迎合大众喜好,存在题材过度开发、内容同质化、文化驱动力不足等问题,与其他网络影视剧的制作质量存在一定的差距,没有发挥其应有的传播价值。想要在微短剧赛道杀出重围,要关注到观众对高质量多元化的微短剧的呼声,需要把握时代脉搏,紧扣价值表达,回应现实命题。除此之外,还需提高对画面审美和作品立意的要求,强调精细化制作。

随着互联网的发展,新媒体和传统媒体的融合,打破了精英对唤醒、转述和创造集体记忆的垄断局面。在这一变革中,大众逐渐成为集体记忆的生产者,改变了构建集体记忆的形式、载体、方式和消费模式,进而影响了集体记忆的传播、分享和塑造。微短剧这一媒介形式为公众和媒体人提供了许多书写与存储记忆的空间。文物流失的背后是一段令人唏嘘的历史,主流媒体聚焦整体事件本身,更注重史实的表达,而微短剧则利用更加动情、细致的描述,以微观的角度讲述历史,补足媒介传播中集体记忆的缺失部分,通过互动评论,唤醒与加深观众已有的历史记忆。

《逃出大英博物馆》正是以一种全新的视角展现传统文化魅力与传播中国声音,结合新媒体的优势,创新表达形式,以戏剧化、故事化的呈现形式传播中国声音,紧扣社会热点,洞悉市场需求,助力文化传播。

![]()

新媒体时代集体记忆的书写,是基于符号构建之上的,在社交媒体的推动下,话题被广泛传播,不断被解读和评论,实现共情传播。在微短剧蓬勃发展的今天,这种新型的媒介形式具备了解码传统文化的功能,使传统文化变得更加通俗易懂,满足了现代观众的观看需求。在未来网络微短剧的内容生产过程中,创作者应更加注重集体记忆的构建和共情话语的传播,做到选题多元,主题深刻,制作精良,持续助力中华优秀传统文化传播,增强民族自豪感。■

(作者:刘英杰,苏州大学传媒学院副教授;谢潼,苏州大学传媒学院学生)

本文刊登于《新闻世界》2025年第3期

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号