“一天8万,‘顶流哥’我真高攀不起了!”一位制作人在某书的感慨,瞬间戳中无数同行。

也有不少人邀请短剧演员代言,对方开口就是7位数。让人一时恍惚:这到底是在婉拒,还是真行情?

很多人猜测,这位“顶流哥”正是柯淳。可就在5个月前,他才在综艺里自曝日薪2万。

除此之外,横店最近急缺“霸总爹”“女主妈”,日薪最高可达3000-5000元的现象也上了新闻。

一时间,无论行业内外,人们对于短剧演员片酬的关注持续走高。

事实上,天价片酬并非孤例,此前徐艺真就被曝日薪8万,余茵也稳定在4万左右。

报价一再刷新认知,不少从业者直言:“短国真的要变天了!”

与此同时,不同公司也正在以各自的方式签人:有人笃定短剧能成长为独立产业并投入深耕;有人只把它视作通往综艺、长剧和电影的跳板;也有人从短视频生态迁移过来,只为不缺席风口。

9月4日,在经历多轮市场传闻之后,红果自制终于正式官宣推出 “演员合作计划”,以具备竞争力的分账保障和海量合作资源,邀请演员和相关机构及短剧制作方参与。在红果平台,不少演员、机构和制作方显示“已入驻”。

红果的行为被业内解读为,试图通过标准化和数字化核心生产要素(演员),来降低行业不确定性,最终巩固并扩大自己的平台话语权。

那么,短剧演员到底值多少钱?应该值多少钱?他们的商业价值究竟该如何衡量?

有人说,一部爆款就能让新人日薪翻十倍;也有人坚持,演员只是附加值,真正决定短剧成败的还是剧本和节奏。

“短剧演员的周期真的太短了。”一位经纪人直白地说,“你上个月刚火,下个月可能就没人找你。”

在这样的环境下,签约、培养、造星——原本要几年甚至十几年的事,现在被压缩到几个月里完成。

短剧造星并不是一场偶然,它背后有平台、制作方、经纪公司和MCN机构的共同推动。

谁来签人?签什么样的人?如何规划和打造影响力?短剧演员价值如何重估?该不该由市场决定?

都成了摆在行业面前的问题。

一、谁在复制“柯淳”“徐艺真”们?

近期多个机构密集释放出整合演员资源的信息。

其中,掌阅“聚星计划”面向中戏、北影等科班演员开放,入选者有机会获得多维扶持深度参与重点IP项目;爱奇艺9月12日全面升级的微剧合作计划中,明确增加演员星路计划,承诺提供“5部微剧合作保底 +长内容发展通道”。

不止平台在参与演员资源的整合,整个行业都在集中审视演员作为生产要素的价值。

实际上,2023年上半年开始,短剧制作人豆子就已经察觉到了风向的变化。“徐艺真那几个戏连续火爆,演员涨粉特别快。那时候我们就知道演员商业化可行,也加大了布局。

后来有些公司才反应过来要签人控制成本,其实已经晚了一步。”豆子看来,早期用制作约就能解决问题,但现在公司要是没有经纪约,很快就会失去主动权。

古早娱乐创始人张含旭把行业的做法分为三类:

一类是MCN增值,把短剧当成短视频达人经纪的延伸;

一类是制作公司,用签约演员来降低成本,是成本核算的逻辑;

还有一类是传统影视公司,把短剧当作新人练兵场。“

但边界其实越来越模糊,有的长剧演员被短剧和MCN公司签走,有些影视公司也在加速布局短剧。”张含旭补充道。

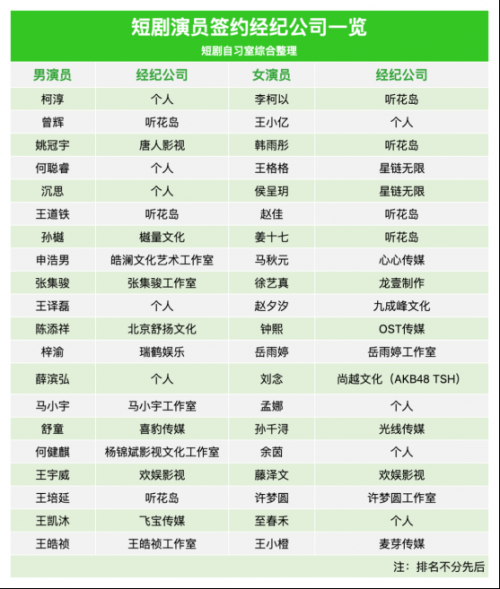

比如最近麦芽传媒官宣签约了传统影视演员蒋梦婕、罗正等,于正的欢娱影视签了短剧演员刘擎、滕泽文、王宇威等;柠萌和壹心旗下短剧子公司心心传媒签约马秋元;章子怡入股的飞宝传媒签下王凯沐;新晋“短剧一哥”姚冠宇则被唐人影视签下。

村长在广州欢聚传媒担任演员经纪负责人,其母公司原经纪业务签约艺人过万,有着亿级的粉丝体量。村长告诉短剧自习室,“我们公司从今年开始布局短剧经纪业务,目前演员规模过百,有两成是短视频达人转赛道,八成是外部招募的专业演员。”

他强调,“短剧现在是另一个业务主线,不是主播顺手玩的副业了。”

他们的逻辑是“演员+内容”全生态运营模式,不再只聚焦于市面上MCN达人孵化业务,而是外加短剧制作、商务经纪等多业务共同发展。

不同于传统影视公司,村长对演员演技要求不会特别苛刻,更在意外形、市场匹配度和曝光度。艺人签进来,会配备专业的短视频、直播、商务等团队进行多维度培养提升演员市场竞争力。

另一类制作公司,则完全不想让演员个人品牌化。

他们即便捧红了演员,也会压制片酬,不让明星效应推高成本,拒绝为演员的市场热度买单,这样保证了利润,却也让演员很难真正长成“个人IP”。而部分机构用意更明确:短剧只是台阶。

在张含旭看来,真正决定经纪公司天花板的,是能否将演员推向优爱腾等主流影视综艺项目、实现三方经纪合作、处理演员背调与舆论风险管控、演员的整体运营、商业化变现路径和资源——这些才是行业的核心资产与关键能力。

笔者观察到,已有不少短剧演员试水长剧和电影,比如出演过《虚颜》后进军长剧的丞磊,九州的演员李哲坤,参演成龙、梁家辉主演的电影《捕风追影》;李沐宸在爱奇艺网剧《灼心》担任女主角,而柯淳日前已正式官宣加盟晋江IP改编的《炽夏》,这将成为他参演的首部长剧。

与之相对的是听花岛,坚守短剧这块土壤。

旗下爆款《家里家外》制作人接受媒体采访时,明确提出“三不签”:不签只想把短剧当通往长剧和电影跳板的,不签爱豆心态的,不签不尊重短剧的演员。

张含旭观察到,不管各类主体怎么折腾,它的经纪业务逻辑,始终受制于原有资源线与运营能力。

二、“柯淳们”闯入短剧名利场

不过,短剧演员的价值到底如何评定?有人看粉丝数,有人看作品热度,还有人盯着片酬。最核心也是直接的收入来源,自然是演艺片酬。

随着短剧的破圈,短剧演员头部效应显现,不少人开始涨起片酬,而且业内盛传的涨薪幅度之大也让人始料未及。不论传闻真假,演员要求涨薪已经成为很多制作方、平台方直观感受到的现实。

于是才有了相关机构纷纷下场,自建短剧经纪业务,争取把对演员的定价权牢牢掌握在手中。人们意识到短剧的造星能力,主要从短剧演员具有了粉丝效应开始。

今年初,主演《好一个乖乖女》爆火后,柯淳抖音粉丝量飞速上涨,如今坐拥近600万粉丝,断层领先于其他短剧男主。

此后,短剧演员的商业号召力也被主流媒体所正视。

各大综艺里短剧演员的身影越来越多;品牌商务与杂志邀约也“吻了上来”,柯淳、马小宇的费加罗杂志总销量突破2万本,销售额超110w。

不少品牌方透露,某些顶流男演员代言费已高达7位数。

微博超话、数据打投、物料产出、粉丝接机、生日应援等传统明星享有的待遇,如今都在这些短剧演员身上一一上演。短剧迎来了属于它的名利场时刻。

但这种热情也带来压力:有演员被粉丝集资吓到,不知道该怎么回应;有的人同时维护十几个粉丝群,最后精力有限只能解散一些。

短剧也出现了“明星病”,长期令影视行业头疼的“撕番”也在短剧中出现;甚至有演员被曝出与粉丝“私联”“出轨”,形象瞬间崩塌。

头部演员的热闹,也只是少数人的狂欢。根据公开资料,头部演员的日薪一般在1.5-3万元,“有些说1%的微短剧演员拿高薪,肯定说多了,能够达到过万片酬的演员估算不会过百。”

而且短剧演员热度就像龙卷风,来得快也去得快,短剧“一哥”“一姐”的位置,十天一小变,俩月一大变,由剧集热度延伸出来的商业价值究竟有多高,生命力有多持久,仍然是主流广告主所困惑的事情。

短剧演员能接触到的代言往往是较下沉的品牌,即便有不错的中腰部品牌发来橄榄枝,也都倾向利用演员短期热度,开展短周期、浅层次、低级别的合作,比如品牌挚友、好物推荐官等等,极少代言人这种量级的合作,收益也比传统明星代言低不少。

柯淳与部分品牌合作案例

行业天花板非常确定地悬在每个人的头顶。也有人选择绕开这套逻辑。

豆子介绍,此前有品牌找上自家艺人,希望能够为其品牌代言,但豆子的公司以“回报不及预期”而回绝了对方。

从业者老迪对短剧自习室分析指出,短剧演员的核心价值是“流量价值”和“瞬时爆发力”,在于能够快速、高效地触达并转化流量,天然地适配短视频商业生态。

与此同时,下沉的品牌和产品看中的是演员简单粗暴的流量转化能力,这可能跟经纪公司为艺人规划路径不符,接受这类代言,也许会固化演员“下沉”标签,未来更难获得高端品牌青睐。

老迪一针见血地指出,“直播带货是‘生意’,代言是‘身份’,代言对演员长期定位影响更大。”

三、谁为“顶流哥”们定价?

在短剧的狂奔中,关于“终局”的讨论从未停止。听花岛态度明确:短剧和电视剧、电影一样,都是很好的内容格式,能装得下任何精品内容。

而不少制作公司则认为,短剧只是起点,演员借此被看到,再通过综艺和长剧真正站稳。“不可能有人一辈子只演短剧。”一位资深制片人直言。

以 MCN 为核心的机构,演员大多仍来自网红达人。他们参演短剧多数是为了反哺主业。“拍短剧多累啊,动不动就熬大夜,不如在直播间舒舒服服坐着,赚得也不比短剧少。

”不同的态度,直接决定了对演员价值的认定方式。

听花岛愿意为旗下演员量身打造定制剧,深度融合经纪与内容生产,超越了单纯成本核算,更倾向于演员孵化与品牌构建。

而多数制作公司则普遍不承认短剧演员对剧集的贡献能比肩传统影视明星。

从业者介绍,红果目前正在批量邀请演员入驻、推行分账模式,这也助推行业进入一场关于“谁真正定义演员价值”的博弈。

演员凭爆款要求涨片酬,已是制作方不愿被动接受的现实。

他们认为,短剧的成功更多靠内容和节奏,而非单纯靠演员个人流量。平台与制作方正联手改写规则。红果的分账机制,本质是以“共担风险、共享收益”重新分配话语权。

在张含旭看来,所谓短剧“头部演员”实际商业价值还没有完全释放、流动性也不算很高,业务多局限于自家剧集循环,真正破圈的少之又少。制作公司也普遍以成本控制为导向,而非艺人孵化逻辑——即便捧红演员,仍倾向于维持原片酬。

多位从业者直言,短剧行业不像传统影视行业有“人扛剧”的情况,演员不能单凭名气喊价,必须靠剧集收益分红。

传统影视中,顶流明星所能撬动的行业资源是短剧不能比拟的,一个顶流甚至能养活一家公司,如此前内娱盛传杨幂、赵露思对嘉行和银河酷娱的托举。

但在短剧生态,很难出现这样的明星神话,而是逐步走向以剧为本、多方共赢的局面。

当下,张含旭的公司签约新人,优先考虑有短剧拍摄经验的。“我们看重潜力与品质,目标仍是朝着横屏综艺和传统艺人培养。

短剧曝光频次高,是前期理想的曝光渠道。”一旦进入横屏领域,就需要与平台、品牌多方沟通,但这是一件“很重”的事。

最理想的,是和爱奇艺、腾讯等平台签订三方经纪共享——那才是真正步入主流。拉扯中,演员也在寻找答案。

想要保持热度,短剧演员更依赖“题海战术”,但动辄连续20小时,每天只睡3小时的拍摄强度,消耗极大,这一行“吃青春饭”的意味更明显。

有人选择自我突围,如徐艺真成立龙壹制作,转型出品人;有人谨慎前行,如柯淳据传拒绝百万代言,试水长剧;不少人在社交媒体声称保持“个体户”身份,拒绝签约经纪公司,把主动权掌握在自己手上。

短剧的终局,也意味着短剧演员的终局。网剧的发展可作为参照——《太子妃升职记》当年被一边骂一边追,张天爱也凭借这部低成本网剧,从鄙视链底层走向陈凯歌电影,走进行业话语权中心,如今依然稳坐当红女明星的位置。谁又能给这些演员的未来轻易下结论?

如今行业内的“一哥”“一姐”们,早已摆脱早期草根标签,越来越多科班出身的专业演员正成为中坚力量。

中戏毕业的王道铁、何聪睿、王译磊,浙江传媒学院走出的徐艺真,北京电影学院毕业的赵佳等等——他们纷纷入场,为行业注入专业底色。在这样的趋势下,谁敢断言,未来不会从中诞生影、视、歌多栖发展的全能型艺人?

我们也观察到,越来越多传统影视行业的资深从业者,都在入局短剧行业。

比如一位有着20多年从业经验、带过一线当红艺人的从业者,如今转行短剧,会坚持把做长剧、电影时积累的工作习惯保留。

长剧和短剧演员之间存在的壁垒或许会有消失的那天。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号