作为时代视听的新风口,微短剧的主流化必然推动其应用场景的广泛拓宽。2025年,国家广电总局组织实施的“微短剧+”行动计划,在前一个阶段“跟着微短剧去旅行”的成功实验后,果断地将微短剧推向与百业千行的链接,充分发挥微短剧消费流量和大众文艺宠儿的新赋能领域,同时,也为微短剧创作生产者的艺术实践、艺术创意和艺术价值提供了新命题。

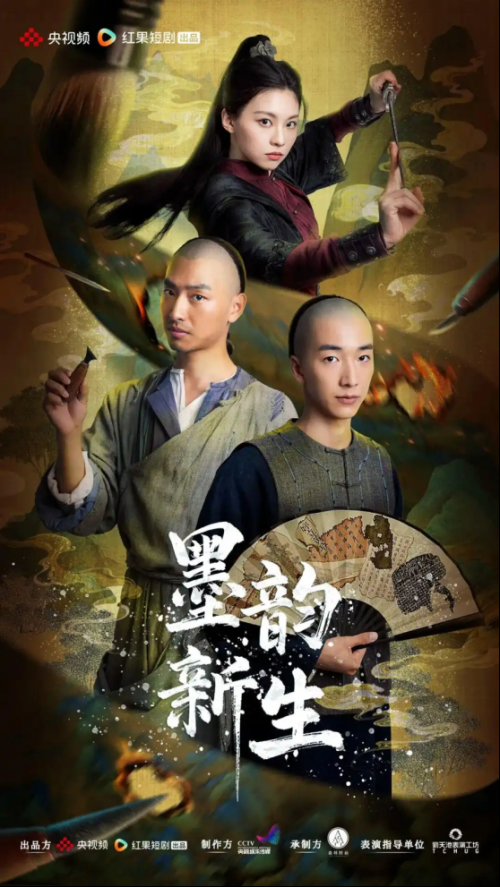

《墨韵新生》海报

“微短剧里看非遗”是这种链接和命题的最快反应赛道,甚至没有之一。在本年度的阅片过程中,我清晰看到瞬间卷起的一道连接全国各地多样非遗文化且作品具备一定观赏性和审美水准的创作浪潮——《傩戏》《撞铃》里的傩舞、《越女争锋》《化蝶》里的越剧、《墨韵新生》里的古画修复、《重回永乐大典》里的古籍修复、《舞动敦煌》里的敦煌乐舞、《锦衣巷》里的川剧、《舟楫千里号歌来》里的船工号子、《祈安澜》里的文物保护、《一梦枕星河》里的苏扇苏绣和古城保护、《我的归途有风》里的非遗美食、《我是苏菲菲》里的明式家具和核雕技艺……一方面,这足以说明中华大地多民族非遗文化的璀璨厚重,大量优秀传统文化既具备通过微短剧实现创造性转化、创新性发展的潜力,也迫切期待这样的表达;另一方面,这种“瞬间反应”则是水到渠成的结果——过去一两年来,不少地方文宣部门、文旅部门和短剧公司早已着手策划“微短剧+非遗”的选题与剧本,大家似乎都敏感捕捉到此类题材的价值意义,于是在“微短剧+”行动计划提出的同时,华枝春满,花果绽放。

不过,微短剧作为新大众文艺的一类视听艺术,仍需在“大众爆款”和“艺术品质”的平衡中,进一步打造“双赢”的精品力作。非遗微短剧虽然目前增长较快、创作潜能较大,但离真正能破壁出圈的头部IP尚有差距。从过往其他网络文艺、网络视听的发展经验看,积累和推动是精品涌现的常态过程,其间需要各方的耐心培育与协同发力。这包括政策扶持、平台助力、人才到位和传播推广的系统化建设。唯有如此,非遗微短剧才能突破同质化、草创期的瓶颈,提升叙事深度与美学品格,真正实现从“现象”到“经典”的跨越。不久前,以抖音集团短剧版权中心“万象短剧”计划为代表的平台项目开始启动,第一期的定位就是“非遗民俗专场”,计划对非遗微短剧展开中长期的扶持。有趣的是,平台还细化了具体的非遗民俗题材:唢呐文化、萨满文化、秦腔、梆子戏、昆曲、越剧、武当武术、瓦猫、英歌舞、霹雳布袋戏等均在列。其中令我油然而生创作欲望的,则是英歌舞——近年来,凭借短视频传播,英歌舞以其磅礴气势与独特韵律迅速走红网络,一个个英歌舞少男少女的形象仿佛在召唤我们去写出热血、青春、成长、传承的故事。所以说,艺术创作固然是个体或团队的灵感和经验结晶,但引导、支撑、构成良好且可持续的生态环境,才是精品爆款的孵化器与培养皿。非遗微短剧植根于承载中华民族精神与审美的非遗土壤,其视听故事的创新与演绎,无疑值得多方助力、深耕细耘。

《一梦枕星河》剧照

与网络视听的另一个领域——短视频相比,我觉得“微短剧+非遗”的文章才刚刚开始。或者说短视频做得到、做得好的,微短剧也能做得到、做得好,并且凭借其艺术体裁的独特优势,理应做得更深邃隽永、家喻户晓。2024年末,让我特别震撼的网络视听是李子柒以非遗“大漆”的短视频华丽回归,她以手为笔、以漆为墨,在短视频艺术中彰显了华夏美学及其人文肌理。此外,抖音平台上大量非遗传承人和新农人创作的短视频作品亦可圈可点,共同将“短视频+非遗”做得风生水起,常有让人沉浸其中、心生大美之感的佳作。说这些,无非是想回归微短剧:如今越来越多聚集于此的创作者,也当以李子柒般沉静笃实的匠心,深入挖掘非遗微短剧的叙事潜能。古韵与今辉交融,非遗与短剧携手,非遗微短剧完全可以成为以情动人、托物言志的新体裁、新载体。

(作者系杭州师范大学文化创意与传媒学院教授、浙江省文艺评论家协会副主席)

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号