郑州,新郑 —— 在房地产市场普遍遇冷、空置率上升的背景下,一种新的商业模式正在悄然兴起:一些原本闲置的商场、售楼处甚至写字楼正在被短剧制作公司“租下”,化身为拍摄基地。以河南为例,一处闲置商场投入使用近一年,目前已拍摄近 700 部短剧,成为当地房地产与影视产业交叉融合的典型案例。

一、“短剧+房地产”的新组合:空置资产变“活力地”

河南省内多处房地产项目目前空置商场、出售中售楼处的使用效率极低。然而,随着短剧(也称微短剧、短视频剧情类内容)拍摄需求暴增,这些资源被房地产开发商与短剧制作方视作“天然场景库”。

以新郑的一处闲置商场为例,该商场建成约一年,虽零售业态并未完全启动,但短剧拍摄活动极其频繁,仅该商场就累计产出近 700 部微短剧。剧组日常在其样板间、商场公共区域、户外商业街等场景拍摄,将这些空间的“静默”功能激活为流动拍摄场地。

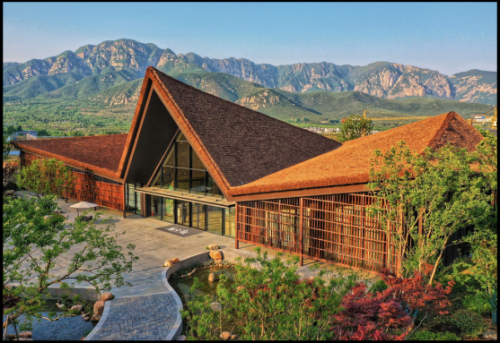

此外,房地产商绿地集团在郑州也正在推进“短剧基地”项目。绿地滨湖国际城等地块将接入该赛道,不仅提供各种样板间、售楼处、楼盘园林、别墅等取景地,还与多家短剧企业签订战略合作;他们不仅做场地出租,还探索制作、孵化、版权分发等短剧产业链环节。

二、经济动因:为什么房地产商要拥抱短剧产业

短剧市场的快速崛起为房地产商带来了新的收入与资产利用模型:

空置资产盈利:商场、售楼处等闲置空间本身维护成本不低,通过租给剧组作拍摄场地,可以在短时间内获得租金收入,缓解空置造成的资金压力。河南某些商场收到的场地租金,每月可支撑部分物业或运营人员开支。

场景资源价值提升:售楼处、样板间、豪宅园林等本就是房地产营销的一部分;将其作为影视拍摄场景,不仅可以提升项目曝光度和品牌感,也能在“内容即流量”的时代获得社会关注和宣传效谐效应。

行业调整期的“自救”路径:面对市场需求萎缩、库存压力大的房地产行业,短剧拍摄成为一种双赢或多赢模式——开发商通过内容化运营激活资产,短剧公司获得拍摄场景降低成本。绿地等大型房企已经在多个地标项目布点,以构建完整的短剧场景网络。

三、产业规模与地域分布:河南“领跑”,全国呈蔓延趋势

在短剧产业中,河南已成为核心高产区之一。据河南省视听协会统计,河南省录制、备案的微短剧数量稳居全国前三,全省微短剧备案作品超过 5000 部,其中近数百部短剧作品频繁进入全国热度榜单。

在郑州,新郑的这处闲置商场一年内的产量约 700 部,西安的孚希 AI 影视产业中心也在今年投入运营,被称为“小横店”,单日可接待十个剧组取景拍摄。短剧制作场景的需求集中在样板间、售楼处、别墅、园林、商业街、酒店等类型,这些与房地产相关的硬件资源成为短剧“取景标准配置”。

四、现实挑战与可持续性思考

这一模式虽新颖,但也面临不少挑战:

取景许可、公共秩序与安全管理:人流控制、施工安全、交通影响、知识产权与肖像使用等问题在拍摄过程中可能不被充分考虑。对商场或售楼处管理方提出保障责任的问题日益突出。

内容品质与受众接受度:高产并不等于高质。部分短剧场景重复、题材较为单一、制作成本低导致品质参差不齐,这可能使观众疲劳,对品牌形象造成负面影响。

房地产市场根本问题未解决:透过短剧获益可缓解现金流压力,但房地产行业结构性供需不平衡、土地与政策成本、融资难题等核心矛盾仍在。短剧只是“治标”而非“治本”。

政策与监管待完善:影视拍摄、版权、税务、合同规范、消防安全等方面的制度尚不成熟,在快速扩张中容易出现漏洞。

五、案例视角与未来展望

以绿地集团为例,其在河南多个地标性项目中引入短剧基地,尚未全面正式启动全部项目,但已经与数十家短剧公司达成合作。首批落地的剧作如《十年情丝终成空茧》《虎妈龙子》《错位温情》等,均在短剧平台播出并取得一定传播效果。绿地方面透露,其短剧基地规划包含基础设施(剧组休息、化妆道具、备用场景等),以及后期制作、剧本孵化、版权交易等内容,提高附加值。

如果这种模式持续被市场验证,其或将带动以下趋势:

更多地方政府与房地产项目产业园区支持短剧拍摄基地建设,出台优惠政策吸引剧组。

房地产营销方式将更加内容化、带故事的营销占比提高。

短剧内容产业链延伸,更多公司从单纯“承制剧本拍摄”向“封测发行 + IP 流量变现”扩展。

结语

郑州、新郑等地的“闲置商场拍短剧”现象,是房地产行业在调整期中一次富有创造性的探索与尝试。短剧作为一个新兴文化产业正在与地产产业融合,为闲置资产注入新活力,也为剧组提供了丰富场景。然而,这种新模式能否真正长期运行,并在利益分配、监管规范及内容品质上取得平衡,是未来能否走向成熟的关键。

房地产市场的冰点尚未完全融化,短剧“热”的火花, 是否能真正成为行业回暖的催化剂,还需时间与制度的检验。若能做到内容与场景共赢、行业与社会利益共赢,这种以短剧“拯救”空置房地产的模式,或可成为更多城市化进程中的有益探索。

栏目导航

栏目导航

甘公网安备 62010502000332号

甘公网安备 62010502000332号